京都駅から東福寺駅まではJR奈良線で一つ目。

優先シートはご覧のような図柄のシート。初めて見ました。

杖をついた老人、妊婦、赤チャン連れ、怪我人の絵などが画いてあり

わかりやすい。所変われば品変わるということか。

京都五大の一つ臨済宗大本山東福寺の案内図

創建は古く鎌倉時代、750年の歴史が脈々と流れている。

駅から徒歩10分。北大門入口の所で三重県から修学旅行で来たという小学生と

地元のガイドさんに遭遇。しばらくガイドさんの説明を聞きながら付いて行った。

これも旅の出会いの醍醐味か。

日下門。左に我が国最古最大、中世から遺る唯一の座禅道場「座堂(重文)」と

やはり我が国最古の「東司(重文)」があるが、残念ながら写真には写っていなかった。

東福寺は、時の摂政関白・藤原道家が南部東大寺と興福寺から

「東」と「福」の二字をとり、九條家の菩薩寺として造営された。

庫裡は明治23年再建された。唐門・庫裡は明治天皇皇后であった

昭憲皇太后の恩賜建築だ。

昭和の名作庭家、重森三玲の代表作「八相の庭」

(昭和14年) 近代庭園の傑作とされている。方丈の東西南北に四庭をもつ。

方丈と開山堂を結んで架かる、通天橋。ここから眺める渓谷、

洗玉澗の紅葉と新緑は京都を代表する名所だ。

残念ながら紅葉にはちょっと早かった。その代りといってはなんだが

来訪者も少なくゆっくり静かに見ることができた。

紅葉のトップシーズンではこの橋が満員電車のように成ってしまうらしい。

現存する最古最大の「三門」で国宝。大仏様を思わせる。

昭和9年築の重層入母屋造の大建築「本堂」。仏殿と法堂を兼ねている。

通天橋からつながる開山塔院(常楽庵)

(重文)

東福寺の開山には、日本で最初に国師と称された禅僧「聖一国師」が行った。

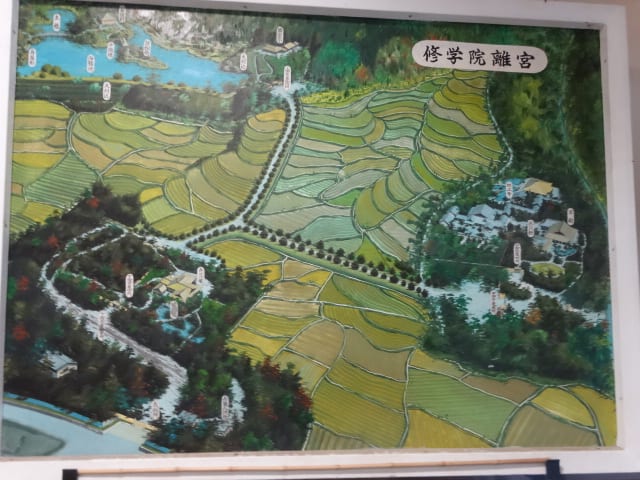

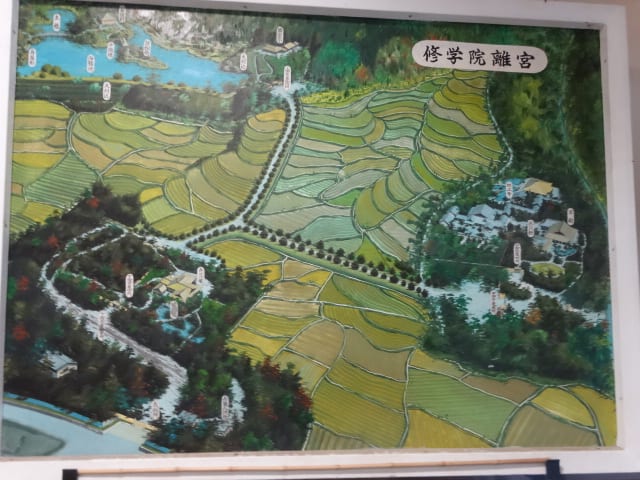

次に比叡山の麓、東山連峰の山裾に造られた修学院離宮へ向かった。

ここは、京都御所、京都大宮御所、仙洞御所

桂離宮とともに皇室用財産(国有財産)として宮内庁が管理していて、入るのに許可がいる。

申し込んだら運よく許可が取れて、これで全て拝観したことになる。

ここが参観者の出入口。宮内庁職員が厳重にチェック。総勢30名位で外国人が

多いのには驚いた。海外からインターネットで申し込んだそうだ。

拝観のスタート、御幸門。先頭に各所で詳しく説明する宮内庁職員。

後で気がついたが、最後にもう一人職員がいて、はぐれないようチェックをしていた。

修学院離宮はこの寿月観がある下離宮と中離宮、上離宮の三つのゾーンに

分かれている。一の間に掛かる「寿月観」の扁額は後水尾上皇の宸筆である。

下離宮を出ると急に視界が開け松並木の廊下道に出る。

そしてこの道は中離宮と上離宮に分かれる。ここに立つと、もうここは

京都市内とは思えない静寂で牧歌的な世界だ。

素晴らしい空間の広がりに誰もが感激するのではないかと思う。

では暫し宮内庁職員の説明をお聞きください。

修学院離宮から見た京都の市街地。

この松並木の間に広がる田園風景。総面積は54万5千㎡を超える雄大な離宮だ。

明治期に宮内省の所管となるまでは離宮を囲む垣根も全周にはなく

自然に対して開放された山荘だったそうだ。

中離宮に入る門と入った所の何かを感じさせる一本松のある前庭

小さな門の前に垂れ下がる楓は一部紅葉が始まっている。

延宝6年(1678年)東福寺院が亡くなられた後、天和2年(1982年)

光子内親王のために女院御所の奥対面所から移築した客殿。

この飾り棚は、互い違いに配された大小五枚の棚板がいかにも

霞がたなびいているように見えることから霞棚と呼ばれ

桂離宮の桂棚、三宝院の醍醐棚とともに天下の三棚と称されている。

当たり前だが、瓦には皇室の紋菊の紋章がある。

修学院の名は、10世紀後半ここに修学院という寺が建立されたのが始まり。

南北朝時代以降この寺は廃絶したが地名は残った。

離宮は、桂離宮におくれること30余年、1655~1656にかけて

後水尾上皇によって造営工事が起こされ、1659年に完成した山荘である。

この外国人は写真を撮りまくっていた。

時間は午後4:00頃。陽がだいぶ陰げってきた。西日が眩しい。

上離宮、隣雲亭から見た浴龍池。島の形を泳ぐ龍の姿に見たてたものと言われている。

この離宮でもっとも有名で美しい風景だ。

皆、感嘆の溜め息。その次は夢中でカメラのシャッターを切っていた。

千歳橋と呼ばれる石橋が、窮すい亭のある中島と

浴龍池の中島とをつないで架けられている。なぜかこの橋は中華風だそうだ。

中島の頂上に宝形造りの茶屋「窮すい亭」がある。

浴龍池の西浜に映る雲がポエムだ。

舟着から見た一枚。このあたりから印象的な写真を撮ろうと池の周りをアングルを求めて歩いた。

雲がどんよりと垂れこめた早朝6:00頃の鴨川

京都ホテルオークラの所にあった「桂小五郎」像

ここは江戸時代、長洲藩家敷のあった所だ。

そしてその斜め向かい側のビルの裏は、本能寺の変で有名な本能寺がある。

創建年は1415年(応永22年)、法華宗本門流

織田信長公廟。信長三男信孝は信長らの遺骨収集の作業をすすめ

本能寺の変から1ヵ月後の天正10年(1582)7月3日早くも本能寺を

父信長の墓所と定めた。

この廟所には武将の魂とされる信長所持の太刀が納められている。

浄土宗総本山。金戒光明寺の山門。この山門は1398年~1415年に建立されたが

応仁の乱にて焼失。江戸幕府の命により1828年(文政11年)再建。

1860年(万延元年)に落慶された

元祖法然上人が最初に浄土の教えの真実義を弘められた念仏発祥の地といわれている。

御御堂(大殿)と紫雲山くろ谷金戒光明寺の境内。この本堂は昭和9年火災にて全焼。

京都大学名誉教授天沼俊一博士の設計にてすぐさま再建。

昭和時代の代表的な木造建築と言われている。

ここにはNHK大河ドラマで有名な徳川二代将軍秀忠の正室「江」の供養塔がある。

そしてここは幕末に京都守護職を務めた会津藩松平肥後守容保が本陣を

はっていた所でもある。寺の裏には会津藩士の広大な墓地があった。

ここには源氏の始祖、清和天皇が火葬した塚もあるらしい。

金戒光明寺の北側隣りに比叡山延暦寺を本山とする天台宗の寺院、「真如堂」がある。その総門。

文化年間に再建された三重塔が趣きを添えている。

1万2千坪の境内の中心にある15間四面の堂々たる本堂

ここは不断念仏の道場として浄土宗の開祖

法然上人や浄土真宗の開祖親鸞聖人をはじめとする多くの

念仏行者や民衆の篤い信仰を集め、特に女人の深い帰依を受けてきた。

全国の浄土系の寺で行われる「お十夜」法要の発祥の地であり

四季折々に美しい念仏の寺です。

1988年、曽根三郎氏によって作庭された涅槃の庭。

ガンジス川支流の沙羅の林の中で、北(向って左)を頭にしたお釈迦様が

入寂され、その回りを弟子や生類たちが囲んで嘆き悲しんでいる様子が

石組や白砂、植栽などによって表現されている。

垣根の向こうにはうっすらと大文字山が借景として見える。

2010年、重森千青氏によって作庭された髄縁の庭。四つ目の

家紋に因んでデザインされた。

因みに千青氏は東福寺の八相の庭の庭家三玲氏の孫だそうだ。

境内に映画カメラを模した「京都映画誕生の碑」があるのを見つけた。

1895年フランスで発明された映画(シネマトグラフ)は2年後に

日本に持ち込まれ、初めて京都で上映された。

1908年、牧野省三氏は歌舞伎の劇映画化に挑戦。その第1作

「本能寺合戦」を真如堂で撮影したのがこの碑の由来です。

これは思わぬ大発見だ。

第57代陽成天皇陵。先代は清和天皇

東日本大震災の時に出てきた大昔の大地震貞観地震の時の天皇だ。