東祖谷のほぼ中央にある山の斜面に広がる落合集落は

2005年、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。

集落内の高低差は約390mもある。この写真は対岸の

中上展望所から集落の全景を撮ったものだ。

江戸中期から昭和初期に建てられた古い民家の集落景観は、

まるで日本の原風景や桃源郷のような空間を醸し出している。

落合集落を展望する対岸の落合展望所にも名頃かかしの里に

あったかかし人形が置いてあった。

よく見るとこの人形は服装にインパクトがある。

さぞ人形に合った古着を集めるのが大変なことだったろう。

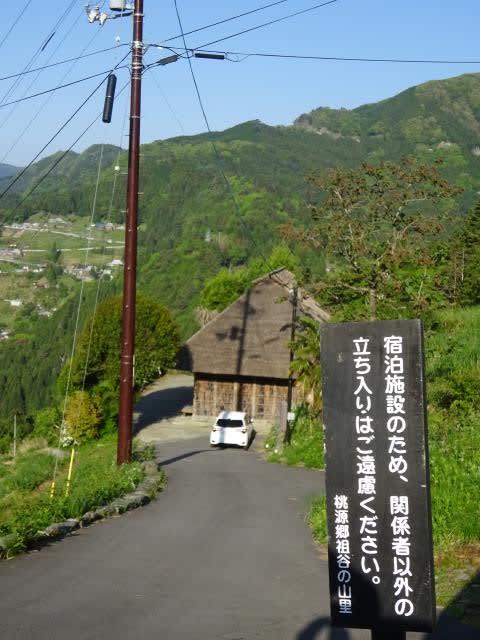

ここが桃源郷祖谷の山里事務所。ここは廃校に成った

旧落合小学校内にあり、茅葺民家スティのチェックインはここで行う。

落合集落散策マップ。ここには8棟の茅葺民家の宿(一棟貸切)がある。

ここ落合集落はいわゆる限界集落(過疎化と高齢化で

共同生活の維持が難しくなり、社会単位としての

存続が危ぶまれる集落)で、人口は年々減り続け、

それに伴う空き家問題が大きな課題となっていた。

その課題解決の取り組みとして、2011年から

「桃源郷祖谷の山里」プロジェクトがスタート。

プロジェクトの主たる目的は、落合集落の伝統的景観の

保護と集落の活性化。空き家状態になっていた

8軒の民家をこの地域の伝統工法に基づいて改修し、

昔ながらの茅葺き民家型の宿泊施設として再生させた。

たまたま最後の予約で取れた標高差約390mに及ぶ

なかで最上部の「浮生」。―星にいちばん近い夜、雲の上に

おきる朝― なんてロマンチックなタイトル。

他に「悠居」「雲外」「蒼天」「晴耕」「雨読」「談山」「天一方」の

1棟民家宿がある。旅館とも民宿とも違う独自の宿泊スタイルを

確立させ、維持可能な地域再生活動に取り組んでいる。

かずら橋から一日お世話になったタクシーのKさん。

氏は語り部タクシーの会の会長も務め、この地域の歴史、文化

活動などあらゆる分野に詳しく、とても勉強になった。

祖谷川沿いの入口から集落内を上へ上へとつづら状に続く

里道のつきあたりが宿泊先の「浮生」の入口。

タクシーはここまでで、その先は3軒の民家の庭先を歩いて行く。

「えーこのあぜ道みたいのは他人の家の土地じゃないの?」

と腰を引いたが、立派な公道だという。

これが浮生の茅葺き民家の外観。しっかり古民家を

リニューアルしてあり、少しも古さを感じさせない。

まさに現代の隠居所のような静寂さと趣きがあり、歴史や伝統を感じさせる。

・隣の民家(ここの住人と話したが、先祖はやはり平家の落人と言っていた。

・わずかな庭先(この前はすごい崖状態。この写真では

見えないが急な斜面に平坦な土地を作るための青石の石垣)

・外壁の竹(これは外壁を強化するためのひしゃぎ竹

この竹が意匠的にお洒落。)

・古民家とはいえ随所に現代の快適性を備えている。

出入口はナンバ―制のオートロックシステム。

浮生の間取り図。9畳のDKと12畳のLの1LDKタイプ。

縁側につながっている出っ張った部屋がいまいち理解できないスペースだ。

玄関はたたきの土間になっている。横にはインテリア用のワラジが。

キッチンはIHヒーターで電子レンジからパン焼き器など

自炊する為の道具が心憎いほど全て揃っている。

ウォーターも剣山の天然水タンクがセットしてある。

リビングのセンターには囲炉裏があり、床の間には

掛軸と活け花のしつらえ、タンスは民芸調のもので

ソファーは持って帰りたくなるようなモダンで使いやすいものが置いてあった。

バス・トイレの水廻りも木仕立てのぬくもりのある仕様。

もちろんウォッシュレットを採用している。

そしてウッドフロアーが床暖房になっていて最高だった。

宿泊施設として改修の際に重要視したのは、

現代的快適性という点だとか。伝統の枠内に無い要素を加えることで

独自の空間づくりを心掛けているのが伝わってくる。

天井は黒い梁がむき出しの合掌造り的なもので貴重な造りだ。

夕方、ブラブラと散歩に出てみた。山の急な斜面にへばりつくように

民家が点在する独特の景観を持ったこの集落が

歩いてみるととても良くわかった。

ここには小学校唱歌がピッタリの風景が到る所にあった。

夕方、下の方から見た浮生。ここで桃源郷祖谷の山里プロジェクトで

大切な人について紹介します。その人は三好市から委託を受け

落合集落での古民家再生、地域活性化事情の企画運営を

手掛けたアレックス・カー氏(米国メリーランド州出身)。

氏は1964年初来日。少年期に体験した日本の美しさと

失われていく現状を国内外に訴え、次代へ残すべく

日本各地に残る美しい風景と文化を守り伝える事業を推進している。

月光が浮きあがらす幽玄でのびやかな風景が楽しめる「天一方」。

アレックス・カー氏曰く「今、考えてみると、それは

ギリギリのタイミングだったと思います。1971年、初めて祖谷に

僕がやってきた時、昔の生活はまだ残っていてましたが、

消えてゆく間際だったのです。今でも祖谷にもどると、

世間からはなれて雲の上の世界へ入ったような気持ちになります。

江戸時代の石碑にも「祖谷、我阿州(阿波藩)之桃源也」と

書いてあり、昔の人にとっても祖谷は桃源郷のような

世界だったようです。」氏は他の集落でも築300余年の

萱葺民家を買い取り、リニューアルして有名な

宿泊施設「篪庵(ちいおり)」を運営してる。

夕方散策をしていたらネコを押しているオバアチャンと会った。

ネコの中には沢山のワラビが。これから子供家族が

大阪から帰ってくるので、これで料理を作るのだとか。

他の家でもゴールデンウィークには帰省してくるとか。

とてもうれしそうな顔で話してくれた。まさに鶴瓶の家族に乾杯だ。

散策して気が付いたのは各家の近くに比較的新しい

墓があったことだ。先祖代々とは書かれていない。

随所に墓があるのはよく分かるが、新しいのはどうしてだろう?

本当にここは絶景だ。時の流れとともにその風景も変化していく。

この移りゆく自然の変化をボーと見ていると下界の

イヤなことが消えていく。上の写真は夕方の、下の写真は朝の展望台方面。

この食事のシステムは3通りある。①自炊②出前③他の民家へ外食

一番安直な出前をお願いした。秘境の仕出し料理なので

あまり期待はしていなかったが、それそれは立派で

素晴らしい料理であった。郷土名物の岩豆腐、祖谷こんにゃく、

そば米雑炊、ごうし芋などそれを入れた木箱も

高級料亭のもののようだ。この店は集落を下った所にある

「そば道場」からとか、故に祖谷そばは最高であった。

驚いたのは自炊用とはいえ、塩、砂糖、コショウ、ソース、

サラダ油、そしてなんとみりんまで用意してあった。

器も若い都会の人のセンスを感じた。

早朝散歩で中腹まで降りていくと「平家伝説の里東祖谷

落合集落」の石碑を見つけた。右側には朝日を浴びて

眩しい別の集落がある。この写真でその厳しい高低差が分かると思う。

渓谷のたもとにある赤い屋根の建物が里山の事務所からもかなり昇った所だ。