東京都千代田区隼町にある伝統芸能のための劇場複合施設がこの国立劇場だ。

この地は江戸時代、播磨明石藩・松平家の屋敷があった所で

1966年(昭和41年)11月1日に開館した。

奈良の正倉院を思わせる校倉造風の外観は設計コンペで

307案の中から竹中工務店のチームが当選した。

この建物は1968年、第9回Bes賞を受賞。

1998年には公共建築百選にも選ばれ、

2003年にDOKOMONO JAPAN選定の

日本におけるモダンムーブメントの建築に選出された。

日本の伝統芸能のための建物ということで長い長い桁には

紋の入った赤提灯がどこまでも並んで掛けられ

建物全体の意匠にインパクトを与えるワンポイントに成っている。

ここでは伝承者の養成や調査研究も行われている。

入口玄関を入ると広々としたロビーホールが広がる。

ここの運営は独立行政法人・日本芸術文化振興会が行っている。

やはり約半世紀が過ぎると内部全体のイメージはやや古さを感じてしまう。

この日は長唄の人間国宝・元東京芸術大学音楽学部邦楽科教授を務めていた

宮田哲男先生が結成した東音会の発表会が行われていた。

宮田哲男先生(2009年・三代目貴音三郎助を襲名)は

生来の美声と円熟味ある芸で、当代の第一人者と謳われている。

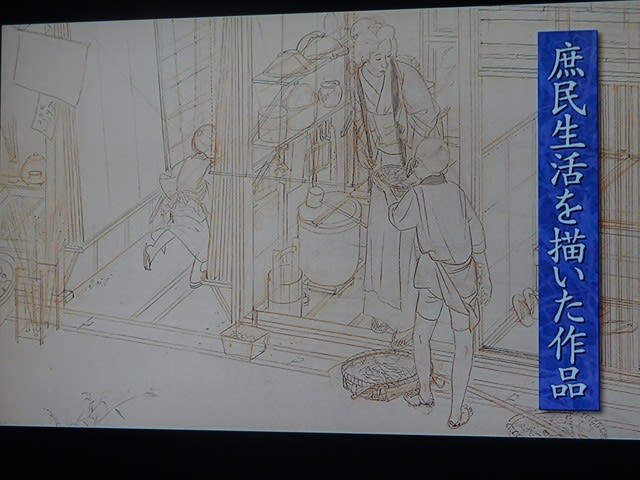

さすが当劇場は歌舞伎、文楽、舞踊、邦楽、民俗芸能、

声明、雅楽など幅広い日本芸術のジャンルで利用されている為、

ロビーの一角に置かれた棚には数多くのパンフレットが置かれていた。

この日は関係者の端くれとして楽屋裏まで入ることができ、

チラッと紋付羽織袴で身を整えた三味線囃者の皆さんを拝見でき

何か日本文化の惹かれる素晴らしさを感じてしまった。

この大劇場は1610席、もう1つの小劇場が590席、

他に落語・漫才などが演じられる国立演芸場もある。

尚、2020年東京オリンピック終了後に建て替えが計画されているらしい。