JR奈良線・京阪宇治線「黄檗駅」を下車して徒歩5分。

黄檗宗の大本山、万福寺の総門に着く。

ここに着いたのは午後1時。真夏の日差しが強く

今回の旅で一番の暑さを感じた。

確か、萬福寺には2度目の訪問。最初来た時の

印象は強く、とても個性的な記憶が残っている。

総門から山門に続く参道。

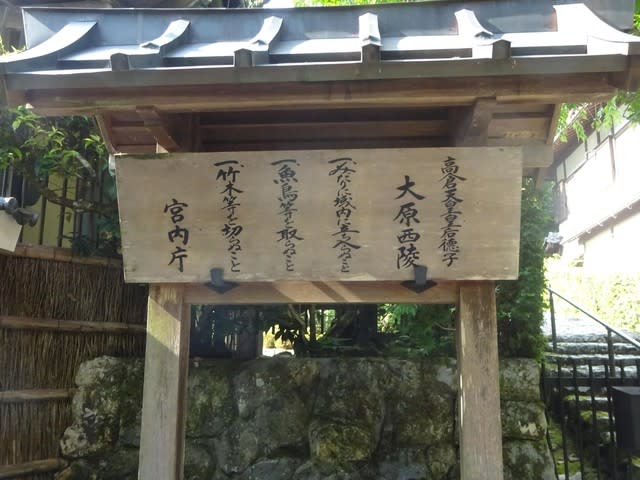

萬福寺は1654年(江戸時代)、中国福建省から

渡来した隠元禅師が後水尾法皇や徳川四代将軍

家綱公の尊崇を得て、1661年に開創された寺院であり

日本三禅宗(臨済、曹洞、黄檗)の1つ

黄檗宗の大本山である。

建造物は、中国の明朝様式を取り入れた伽藍配置。

創建当初の姿そのまま今日に伝える寺院は日本では

他に例がなく、代表的な禅宗伽藍建築群として

主要建物23棟、回廊、額などが国の重要文化財に指定されている。

重要文化財の山門。延宝6年(1678年)の建立で

三間三戸二重門になっている。

門の名前はちょっとわからないが、どことなく中華の

香りがする建物だ。黄檗宗では儀式作法は明代に制定された仏教儀礼で行われ

毎日詠まれるお経は黄檗唐韻で発音し、中国明代そのままの法式

梵唄を継承している。

寛文8年(1668年)に建立された天王殿。

一重入田屋道で本堂の手前にこのような堂を置くのは

中国式の伽藍配置で日本では珍しい。

中国では一般的な建て方らしい。

天王殿の内部には弥勒菩薩の化身とされる布袋像が

安置されている。この像は日本で著名な半跏思惟形の弥勒菩薩像とは

全く異なり、太鼓腹の布袋像として表わされている。

他に布袋像の背後に韋駄天像、道内左右に四天王像を安置している。

これらの像は来日していた明の仏師・范道生の作で

いずれも中国風の様式で造られている。

尚、当山は日本最古都七福神「布袋尊」の寺である。

大改修中の建物。ほとんど建物は軸組になっていて

屋根瓦も降ろされ、相当年寄の入った瓦が

丁寧に積まれていた。

瓦も文化財の1つなのだろう。

萬福寺の本堂であり、最古の伽藍の大雄宝殿。

日本では唯一最古のチーク材を使った歴史的建造物だ。

寛文8年(1668年)の建立で日本の一般的な寺院の本堂仏殿にあたる。

本尊は釈迦牟尼仏、両脇侍は迦葉、阿難の二尊者だ。

尚、開祖の隠元禅師の来日で萬福寺の開創だけでなく

さまざまな中国文化が日本にもたらされた。

インゲンマメはもちろんの事、孟宗竹、スイカ、レンコン

などをもたらしたのは隠元と言われている。

又、大雄宝殿の内、両単には十八羅漢像が安置してある。

十八羅漢の内、特に目に留まった二つの羅漢像をアップしてみました。

この建物は重要文化財の斎堂。

今で言う食堂で約300人が一堂に会して食事をする事ができる。

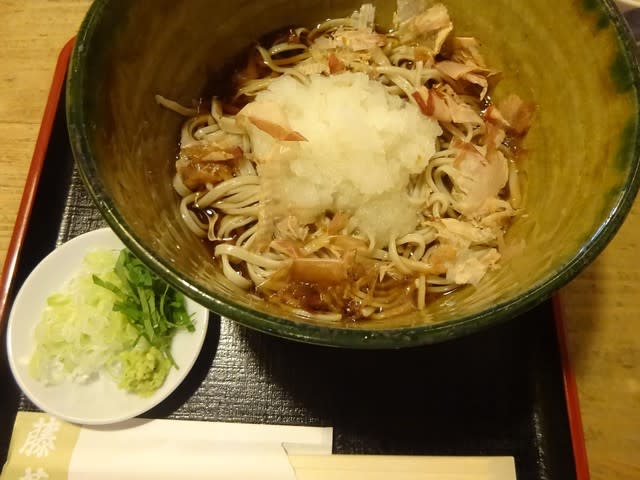

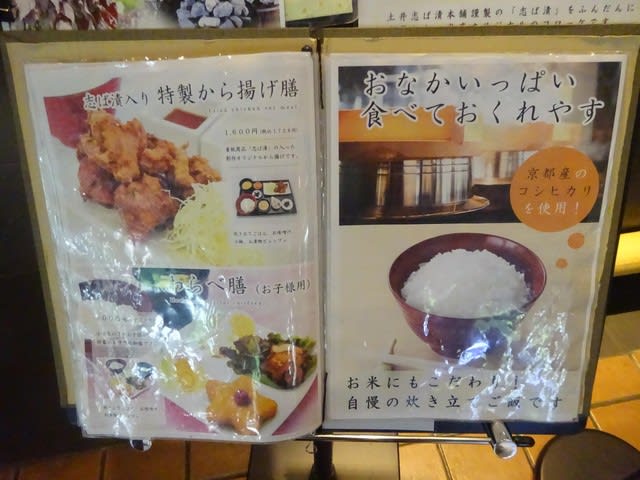

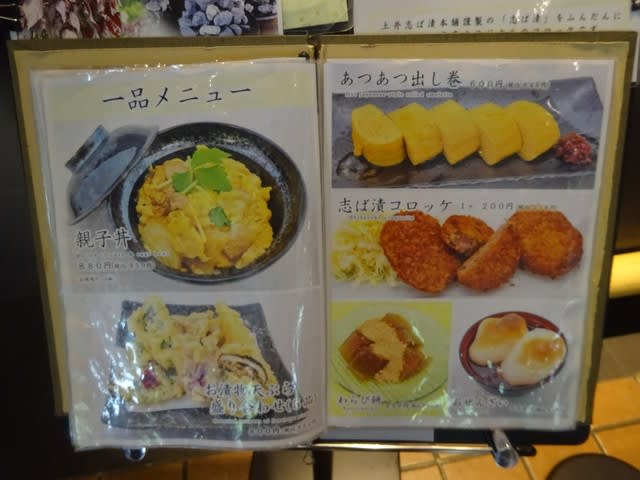

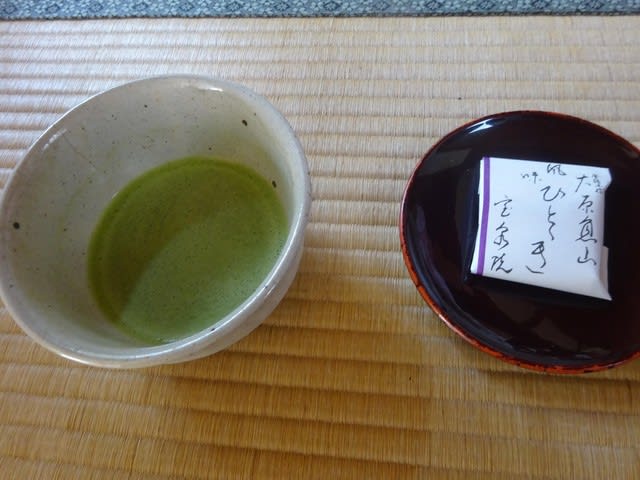

本寺の精進料理は普茶料理と呼ばれる。

中国からのもので植物油を多く使い、大皿に盛って

取り分けて食べるのが特色です。

本寺のそばにはこの普茶料理をいただく所がある。

幽遠な禅味のある三百十余年の伝統と風味新鮮な

素材による高タンパク・低カロリー料理。

昔ここで食したことがあるが旨かった記憶が残っている。

雲の形をした法具で、主にお堂への出頭を促す合図を

送るための鳴物がこの雲版だ。

雲は雨を降らせることから、火事や災害を防ぐ

意味もあると言われている。

斎堂前にある魚版を開版(かいばん)といい

木魚の原形となっているものだ。

時を報ずるものとして今も使われている。