昨年のレオナル・ド・ダビンチ展(2016-1-29ブログ)に

続いて、今回は常設展示室に行って来た。こちらは

写真撮影OK、場所によってはフラッシュ撮影もできるので

ついついアップ枚数も増えてしまったので悪しからず。

常設展示室は6階のこの日本橋を渡って入っていく。

日本橋がはじめて架けられたのは、1603年(慶長8年)と言われ

諸街道の起点と定められた。この日本橋の復元年代は

19世紀前半、北側半分の14間を復元した。当博物館は

平成5年3月28日に開館、6階全部と5階の約半分が江戸ゾーン。

5階の残り約半分東京ゾーンになっている。

ちょっと分かりずらいが、これが5階6階の案内図。

6階は江戸城と町割り、5階の江戸ゾーンは町の暮らし、

出版と情報、江戸の商業、江戸と結ぶ村と島、江戸の四季と盛り場

文化都市江戸、江戸の美、芝居と遊里、又東京ゾーンは

文明開化東京、開化の背景、産業革命と東京、市民文化と娯楽、

関東大震災、モダン東京、空襲と都民、よみがえる東京

高度経済成長長期の東京に各コーナーが分かれている。

江戸時代の芝居小屋「中村座」の正面部分を復元した模型(縮尺1/1)

ここでは、庶民も大名も、日常を忘れて歌舞伎の世界に

心を遊ばせた。公許のしるしである櫓の下に、絵看板や

文字看板、提灯などを飾りたて、往来をにぎわせた。

江戸城本丸大手門の前に建てられた越前福井藩主

松平伊予守忠昌(1597~1645)の上屋敷。

広大な敷地に桃山風の豪壮な建物が建っていたが、

明暦の大火により焼失し、以後このような華麗な大名屋敷は姿を消した。

寛永の町人地。江戸初期、日本橋北詰付近の町人地だ。

松平忠昌の上屋敷とほぼ同じ面積を復元。敷地が広く

多くの建物が建っていた大名屋敷にくらべ、町人の家は

一戸一戸がきわめて狭かったことが理解できる。

今回のブログはこの小さいが精巧な人形を多く撮ってみた、

かなりのものがぼやけてしまったが、比較的写りの良いものを

アップしてみた。それにしてもこの人形は本当によく出来ている。

江戸城本丸、諸大名が将軍に拝謁する大広間、それに続く

松の廊下、勅使との対面などに用いられた白書院、

大広間に付随する能舞台を復元。松の廊下は大広間と白書院を結ぶ

L字型の廊下で南北33m、東西約21mと推定されている。

幕末の江戸城一本丸・二丸御殿。江戸城の中心部である内堀に

囲まれた内部は本丸・二丸・西丸・吹上御庭などから構成され

本丸・二丸・西丸にそれぞれ御殿があった。

本模型は1/200で復元したもの。本丸御殿の建坪は約1万1373坪で

江戸時代における最も規模の大きい木造建築群の1つである。

この日は社会科見学なのか高校生など学生でいっぱいだ。

日本橋を渡って江戸城と町割りのエリアはご覧の様にJKで占拠されていた。

金を多量に使った装飾豊かな女乗物。13代将軍家定

(大河ドラマ篤姫で堺雅人が演じた)の生母本寿院の所用と考えられる。

外国人が物珍しそうに記念写真を撮っていた駕籠。

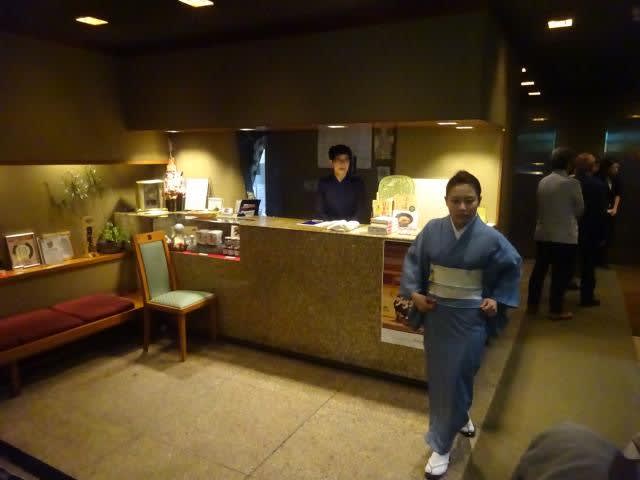

エスカレーターを下りるとそこは町の暮らしのエリア。町の仕組み

暮らしのさまざまなど江戸の町の生活風景が再現されている。

JKが桶の天秤棒を担いではキャーキャーしていた。

何をやっても笑ってしまう年代が懐かしい。

纏を振り回していた男子高生。垂れた帯がいかにも躍動していておもしろい写真だと思う。

浮世絵の工程と版木、道具が展示してあるコーナー。名所江戸百景

亀戸梅屋舗(1857年-安政4年)の複製。

錦絵 さしう問屋(?)泉屋市兵衛の店

江戸時代はこんな店構えで商売をしていたのか。

江戸時代のファーストフード寿司屋の屋台。現在の寿司と比べると

1貫が大きく、赤酢を使用しているのでお米が赤っぽくなっている。

ネタは江戸前の魚が多く、酢で〆たものを主に使用した。

江戸の町では店を構えず、町中での屋台で営業する商人も

多く見られた。扱う商品も食べ物、飲み物、日用品、嗜好品など

多種多様だった。これは二八の蕎麦屋さんの屋台。

19世紀初期の三井越後屋江戸本店の東見世部分。越後屋は江戸時代の

代表的な呉服店で、今の三越の前身。創始者三井高利は伊勢松坂の出身で

1673年(延宝元年)京都に呉服の仕入れ店を設け、江戸に販売店を開いた。

越後屋の販売方法は「店前売」といって、客は多くの反物を手に取ってみることが出来た。

それまでの商法では、商人が得意先に行って商品を渡し、後で利息を付けた対価を

受け取る後払いであったが、新商法は、店頭で現金販売とする代わりに

利息をかけない「現金、懸値無し」というものであった。

それにしてもこんなにアップにしても耐えられる人形は本当に手が込んでいてすごい。

神田祭りの山車「神田明神山車」江戸時代9月15日の神田明神の

祭礼の日には、神輿の前後に30数台の山車とさまざまな練物が従い、

江戸町人の盛んな意気を示し、隔年に江戸城にくりこんで、将軍の上覧に供した。

両国橋の西詰の広小路には、軽業や歌舞伎芝居を見せる見世物小屋、

髪結床、水茶屋などいくつも立ち並び、寿司、てんぷら、うなぎなどの屋台

すいか売り、朝顔売りなどの物売りや大道芸人も多く集まった。

夏の間は花火見物に興じる屋形船、屋根船、猪牙船が浮かび、

その間を物売りやウロ船や花火船が行き交った。この模型は

天保の改革の取り締まり記録をもとにして、改革前の

盛り場の姿を1500体の人形を配置して再現したもの。

江戸歌舞伎の代表的な演目、「助六」は1713年

(正徳3年)に2代目市川団十郎が初演した。

遊郭吉原の1日は、昼見世、夜見世と一日に2回の営業があった。

睡眠や食事時間がほとんど取れない過酷な労働環境だった。

そして江戸期の吉原遊女の人口推移。一番多い弘化の頃は下層遊女を

含めると7144人に及ぶ。吉原遊郭は1617年(元和3)、

惣名主の庄司甚右衛門が現在の中央区日本橋人形町二、三丁目

辺りに集め、公許を願い出たのが始まり。明暦の大火で全焼したのち

浅草寺裏手の日本堤近くに新吉原が開設された。

ここからが東京ゾーン。文明開化東京での朝野新聞社。

そして自動電話と称した電話Box。ここでもJKがダルマ自転車に乗って

ワァーワァー言いながら盛り上がっていた。尚東京ゾーンは

文明開化東京から始まって開化の背景、産業革命と東京、

市民文化と娯楽、関東大震災、モダン東京、空襲と都民、

よみがえる東京、高度経済成長期の東京

そして現代の東京のエリアに分かれている。

昭和6年製の円タクで使用されたフォードA型4ドアセダン。東京のタクシーは

大正元年に営業を始めた。昭和初期には市内を均一1円の料金で走る"円タク"が

登場し、庶民も利用するようになった。昭和10年の統計ではタクシーの車種の

約44%はフォード、約27%はシボレーであった。

高度経済成長期まで、多くの人は木造住宅に住み、家族団らんの場があり、

そこが日常生活の中心でした。この体験住宅では実際に靴を脱いであがり

昭和29年頃の暮らしぶりを体験できる。まだ家庭電化製品が普及していない時代で

ほうきや氷式冷蔵庫などを使っていた。

昭和34年から入居が始まった、住宅公団(その当時)の

ひばりが丘団地。間取りは1DKから4Kまで様々なタイプがあったが

最も多かったのが2DK。室内には浴室が設けられ、文化住宅と

いって先端を行っていた住宅だった。もちろん分譲マンションなどは無かった。

1960年代から10年刻みで2000年代まで変化を

続ける東京。一つ一つの物を見ていくと自分の人生と

タブッて生々しいタイムカプセルに乗った様な気分になった。

物質的にはまだまだ貧しかったが心の中はどんどん

膨らんでいった時代で日本の黄金期の時代に位置付けられるかもしれない。

この常設展示室は2年前の3月28日(土)にリニューアルオープンしたそうだ。

1960年以降の東京はその時代から展示された様なニュースを見た記憶がある。

トンネル状の長いエスカレーターを登って館内に入る。まるでタイムトンネルみたいだ。

途中の壁にはその時代その時代の人物が描かれていて、

過去の東京江戸へ誘ってくれる。