霊鑑寺の隣りにある安楽寺は紅葉の名所として有名で、

この秋は特別拝観として土日は一般公開していたので是非参拝しなくてはとの思いで行ってきた。

当寺は住蓮山安楽寺と号する浄土宗の寺院だ。

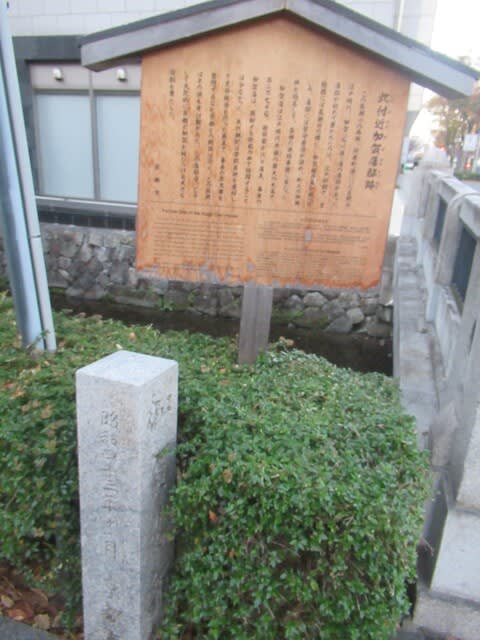

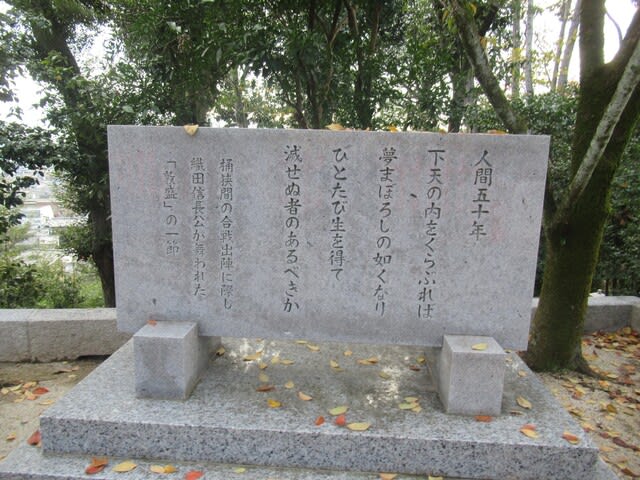

鎌倉時代の初め、現在地より東に約1キロメートルあたりに、

法然上人の弟子、住蓮上人と安楽上人の2人が鹿ヶ谷草庵を建てて人々に念仏を布教していた。

たまたま後鳥羽上皇の官女の松虫姫と鈴虫姫が教化を受けて、密かに出家する出来事があった。

上皇の立腹を受け「専修念仏停止」の宣下によって両上人は死刑、

法然上人は讃岐国に、親鸞聖人は越後国に配流された。

これがいわゆる建永2年(1207)の法難である。

下って室町時代の末、天文年間(1532~1555)に両上人の供養のため、

この地に流罪地から帰京した法然上人が草庵を復興し、

「住蓮山安楽寺」と名付け両上人の追善の寺とした。

石段の上に見える茅葺きの山門は明治25年(1892)に建立されたもの。

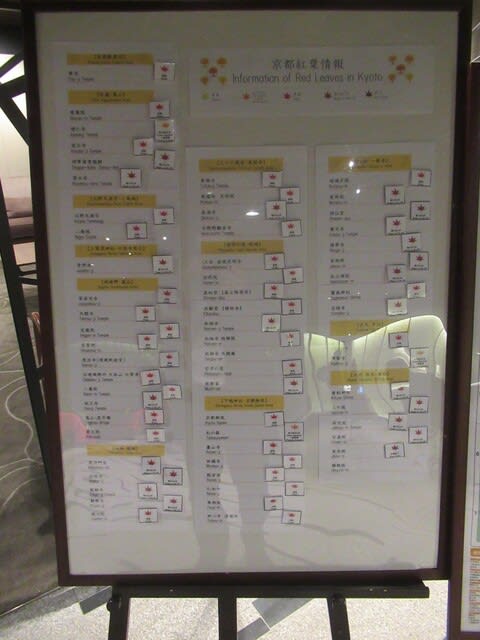

境内の美しく紅葉した木々。

確かにここは紅葉の名所といわれるだけの素晴らしい光景が広がっていた。

どこの紅葉名所でもそうだが、

当寺の多くのカメラマンが盛んにシャッターを押している光景が印象に残った。

くさの地蔵菩薩は鎌倉時代、慶派の流れを汲む仏師によって作られた。

古くから病気平癒の地蔵様として信仰を集めた。

そして平成27年5月2日にこの地蔵堂を再建した。

敷き紅葉に囲まれた手水舎。

コロナ禍で手水舎も水をストップしていたところが多かったが、段々再開してきているようだ。

ここのもそうだ。

素晴らしいでしょ。

紅葉風景。

常行三昧堂として使われていた方形裳階造の堂宇を江戸時代後期に移築した本堂の中で

語り部の方が安楽寺の由来、逸話などを上手に話してくれた。

その1つが松虫姫と鈴虫姫が住蓮上人と安楽上人のもとで剃髪染衣を求め出家する経緯が

七五調の句を重ねた美しい調べをもって語られた。

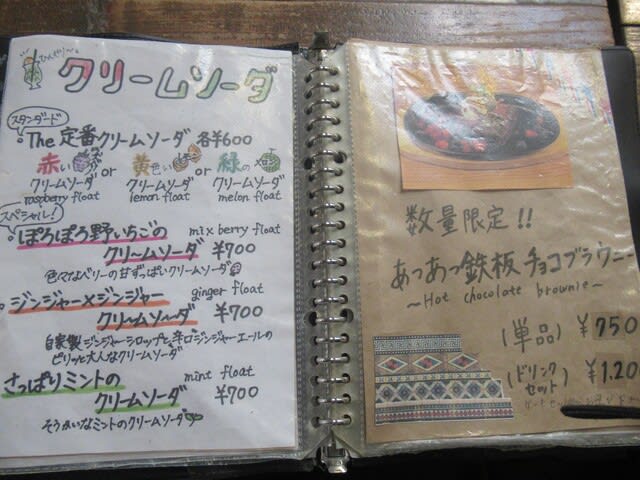

当寺で有名な行事の1つが「中風まじない鹿ヶ谷カボチャ供養」だ。

毎年7月25日に京都の伝統野菜の1つである瓢箪型をした鹿ヶ谷カボチャを

煮炊きしたものを参拝者に振る舞い、中風にならないようにと願う行事がある。

庭園と紅葉。

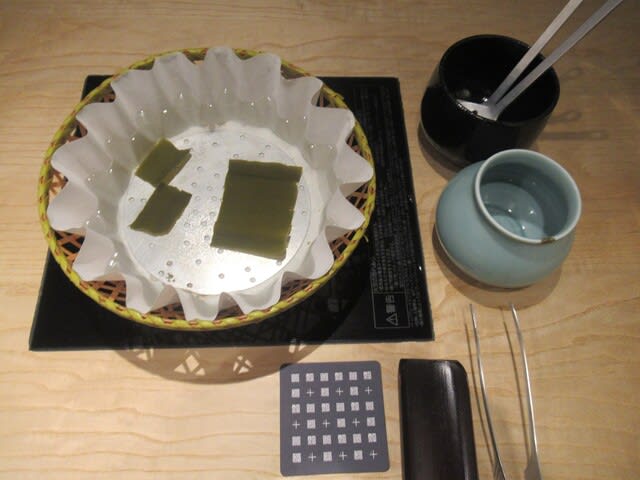

2010年夏、境内に美しい客殿が建築された。

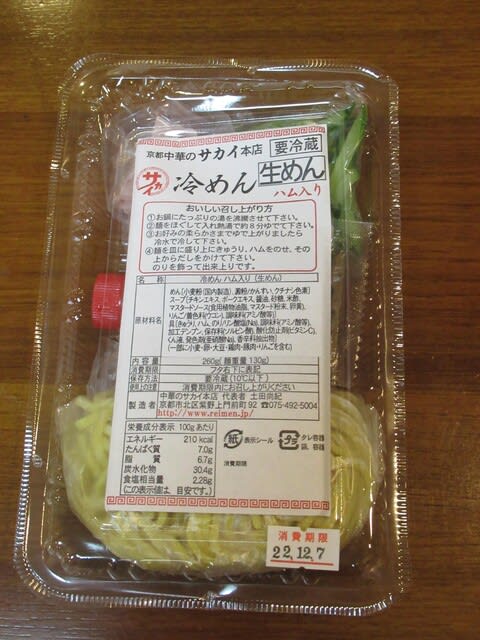

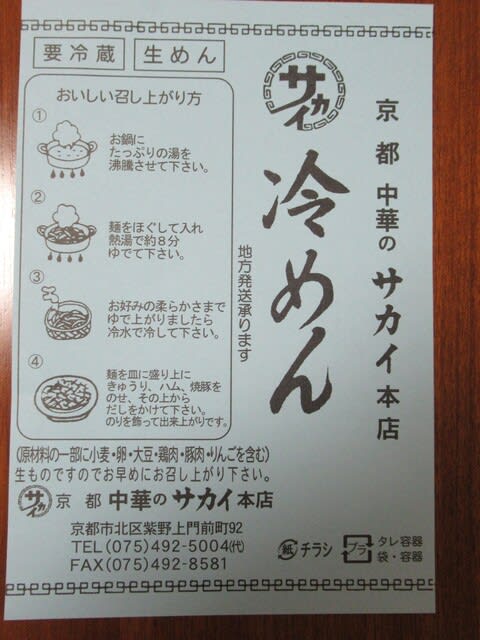

東山の木々を借景とし境内の桜やさつき、紅葉を融合するこの建物を「椛 momiji」と命名し、

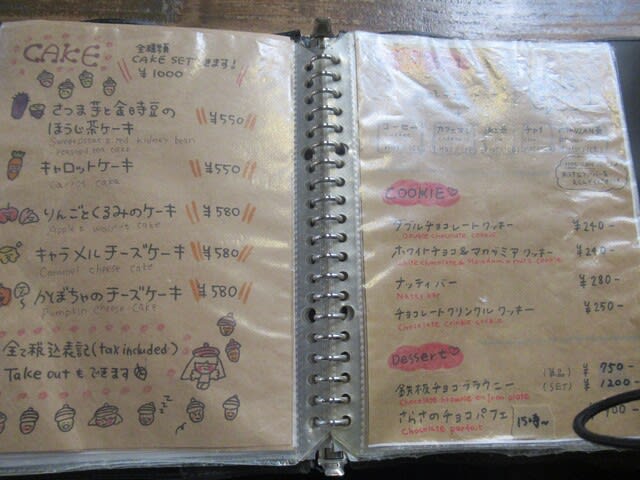

お寺の公開している日を中心にカフェスペースとして営業をしている。

ちょっと疲れた時、お寺内でお茶できるのはうれしい。

帰路の下り階段の紅葉も良かったですねー。

やはり古都京都には人力車がとてもよく似合う。

そんな1枚です。