京都の旅2日目の朝、恒例の早朝散歩。

さーて、どこに行こうか?と考えていたら今愛読書になっている

京都存住の作家・歯科医の柏井寿氏の著作「おひとりからのひみつの京都ー

カリスマ案内人が教える48の歩き方」に書かれていた

早朝の京都御苑を思い出し早速タクシーを飛ばした。

京都御苑は京都市の中心部に位置し、

東西南北を寺町通・烏丸通・丸太町通・今出川通に区切られた区域。

東西約700m、南北約1,300mの範囲で総面積は92ヘクタール。

そのうち環境省が管理する国民公園である京都御苑は65ヘクタールである。

9ヶ所の御門と6ヶ所の切り通しを持っている。

今回の早朝散歩は広大な京都御苑の南半分(御所建礼門の南側)を約1時間、

古の京都に浸りながらゆったり散策した。

(北半分は2021-4-28付ブログ、京都御所・御苑の桜を参照してください。)

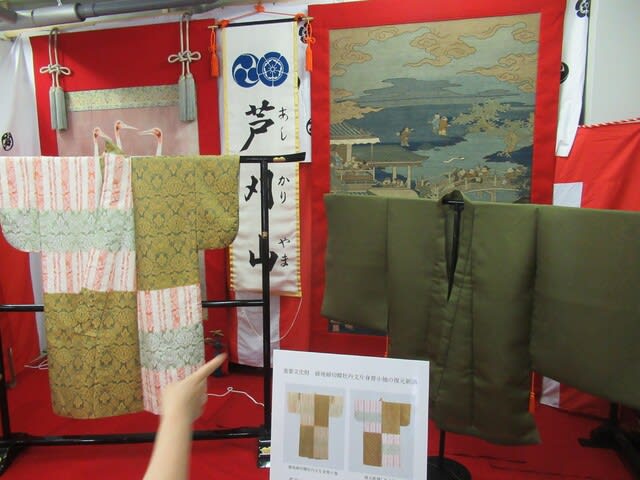

御苑・間之町口から入ると左手に「閑院宮邸跡」がある。

四親王家のひとつ閑院宮のお屋敷跡だ。

創建当時の建物は天明の大火で惜しくも消生し明治16年に新築された建屋だが、

庭園を含めて忠実に再現されているので、

在りし日の宮家を偲ぶことができる貴重な場所となっている。

初夏は青々としたもみじが映える「床みどり」、

秋には燃えるような紅葉を映す「床もみじ」が有名だ。

閑院宮邸跡の向かい側には5摂家のひとつであった九条家の現存する建物で、

今から約200年前の江戸後期に建てられた「拾翠亭」がある。

今回の散歩で悔やまれるのは九条邸跡の九条池に浮かぶ

「厳島神社」に行きはぐってしまったことだ。

ここの石の鳥居は京都三鳥居のひとつに数えられるほど珍しい鳥居だ。

公家・花山院家の邸宅内にあった鎮守社で筑紫の宗像大社から勧請された宗像神社。

この神社は薬子の変で大いに活躍し、

奈良に都を戻そうという動きを封じ込めた人物として知られている

藤原冬嗣邸の鎮守社として建てられた。

つまりここは平安京の恩人ゆかりの神社というわけだ。

実は境内にはちょっと珍しい木が植わっている。

本殿の向かい側に植わるタラヨウの木がそれだ。

多羅葉と書き、葉っぱの裏側に経文を書いたり、葉をあぶり占いに使ったりされたそうだ。

これが葉書の語源になったと言われている。

宗像神社の境内にある京都観光神社。

猿田彦大神が御祭神で京都の観光関係者が昭和45年に建立したらしい。

いかにも国際観光都市の京都らしい発想だ。

遠くに見えるのが下立売御門。

京都御苑には市民にとって犬の格好の散歩コースみたいだ。

早朝6時半というのに多勢の愛犬家が集まって一大コミュニティーができている。

苑内には動物が多くみられる。

野鳥の観測地として知られ、100種以上の野鳥が確認され、

そのうち約20種は苑内で繁殖されている。

代表的な鳥としてはアオバト、ビンズイ、トラツグミ、そしてサギもいる。

この大きなサギがゆっくり低空で飛んできたのには驚いた。

明治の東京奠都の際、御所を囲んでいた公家屋敷の大半が東京に引越し廃れてしまったため、

その荒廃ぶりを悲しんだ明治天皇の命により緑化を行い住民の憩いの場とした。

約140あった宮家と公家の邸宅が撤去されて皇宮付属地として整備され、戦後国民公園となった。

その後環境省が管理し、整備が進んだ。

京都御苑内には500種以上の植物がある。

苑内には約5万本の樹木が生育されており、マツ、ケヤキ、シイ、カシ類、イチョウなどのほか、

ウメ、モモ、サクラ、サルスベリなどの花の咲く木も多く、

これら多彩な樹々が御苑の風格と四季の彩りをなしている。

「出水の小川」を北に抜けると右手奥に鳥居が見えてくる。

ここは「白雲神社」。

この神社のすぐ北側に西園寺邸跡の駒札が立っているように、

この辺りは西園寺家の屋敷があったところだ。

西園寺家は琵琶の宗家でもあり、妙音弁財天を祀っていることから

「御所の弁天さん」とも呼ばれている。

京都といえば水。

京都の地下水は一説には琵琶湖の水量と同じくらいの量があり、

飲み水、料理の水、お茶の水としても適している軟水で、

よくこのように井戸水をいただいている光景をあちこちで見る。

いよいよこの長く立派な土壁の塀の中が御所だ。

その横に添え木に支えされた大木が一際目立って生えている。

この大きなムクの木は、この辺りが清水谷家という公家の屋敷であったことから

「清水谷家の椋」と呼ばれている。

樹齢は約300年といわれ、苑内でも数少ないムクの大木だ。

またまた京都御苑の案内図。

1枚目の地図から約30分で御所の入口建礼門のところまで来た。

目を左手に向けると幕末の一大事件・禁門の変があった蛤御門が見える。

幕府軍(会津藩、福井藩、薩摩藩、桑名藩、新選組)vs長州藩、諸藩浪士が武力衝突した。

戦いそのものは1日で終わったが、

二箇所から上がった火を火元とする大火「どんどん焼け」により

京都市街は広い範囲で街区・社寺が焼失した。

京都御所の南側と西側の写真。

南側の中央に平安京内裏の外郭門の1つ、または京都御所の門の1つ「建礼門」がある。

天皇・皇后及び外国元首級のみが通ることのできる最も格式の高い門とされている。

京都御所の建礼門の南東エリアには御所と同じくらいの広さの大宮御所・仙洞御所がある。

寛永4年(1627年)京都新城の跡地に後水尾上皇のために造営されたもので

東側には広い池を中心に庭園が広がっている。

仙洞御所の建築群は嘉永7年(1857年)の火災後再建されず

現在では庭園のみが残っている。

この仙洞御所西北に隣接する京都大宮御所は後水尾天皇の中宮であった

東福門院の女院御所として造営された。

現在では大宮御所と仙洞御所を合わせた邸宅を単に大宮御所と呼んでいる。

この京都仙洞御所・京都大宮御所そしてもちろん京都御所の築地内は宮内庁が管理している。

故に警護は皇宮警察が担当している。

因みに京都迎賓館は内閣府が、それ以外は前述したように環境省が管理している。

この南側緑地は藤原北家嫡流近衛家の庶流で公家の五摂家のひとつ。

華族の公爵家のひとつ、鷹司家の邸跡だ。

この堺町御門は朝廷の内と外とを隔てる外郭九門と

呼ばれる門のうちのひとつで京都御苑の南側にある。

幕末「八月十八日の政変」では会津藩を中心に京都御所の外郭九門を閉鎖、

藩兵によって門を警護した、ここ堺町御門の警護を任されていた

長州藩は任を解かれ長州藩に近い公郷7人とともに京を追放された。

その1年後発生したのが禁門の変で、

真木和泉、久坂玄瑞らによって福井藩が守る堺町御門が攻撃され、

久坂は堺町御門に近い鷹司邸に立て籠もったが寺島忠三郎と刺し違えて果てた。

京都という街が京の都を名乗っているのは長く都が置かれていたからで、

その意味はただの制度に過ぎない東京都や大阪都構想とは根本的に異なる。

都が置かれていたということは、すなわち帝がお住いになっていたわけで、

その証が今も残されている京都御所だ。

帝に親しみを持ち続けている都人は京都御苑全体を「御所」と呼んでいる。

御所の中や京都迎賓館以外であれば24時間いつでも入れて、

この日のスミダマンのように自由に歩き回れるから、

京都御苑すなわち御所は鴨川と並んで都人のオアシスとなっております。