索引 「ウェイリー版・源氏物語」

日本古典文学の大作であり、今なお国内で人気の高い「源氏物語」。

この作品を一躍「世界的な文学」へと名声を高めた翻訳者がいます。

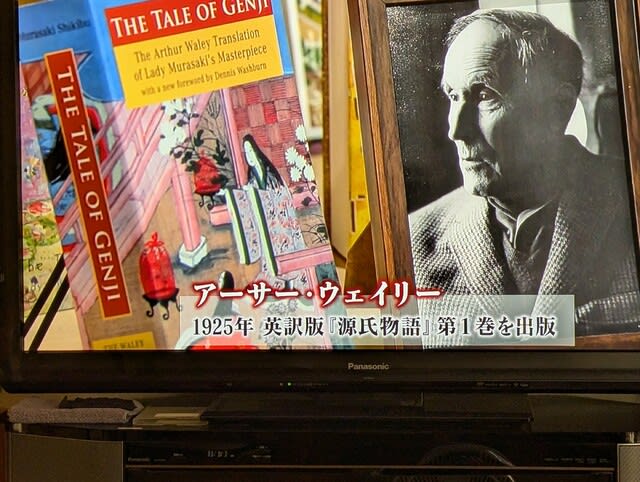

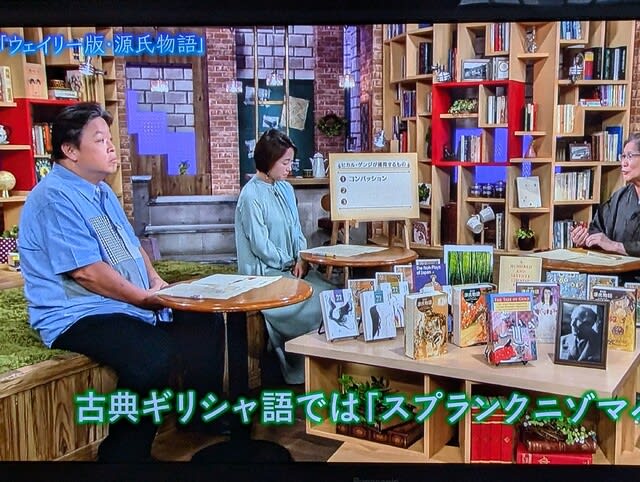

イギリスの東洋学者アーサー・ウェイリー(1889-1966)。彼の英訳は、その巧みさ、文化の壁を超えた普遍性から、「ウェイリー版・源氏物語」(1925-1933)として広く世界中に知られるようになりました。

近年、この英訳が日本語にも重訳され大きな話題を呼んでいます。

そこで、「100分de名著」では、大河ドラマ「光る君へ」がクライマックスを迎え始める9月、「源氏物語」に大きな注目を集めるタイミングで、

英訳によって世界文学の代表作となった「ウェイリー版・源氏物語」を普遍的な視点から読み解きます。

底本は、「紫式部 源氏物語 A・ウェイリー版」(毬矢まりえ+森山恵姉妹訳)です。

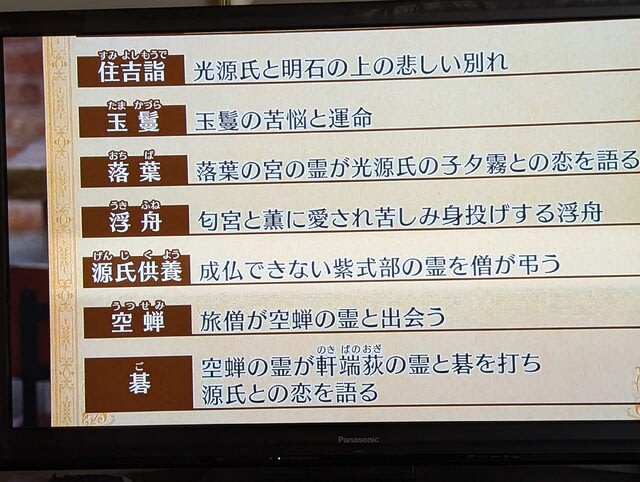

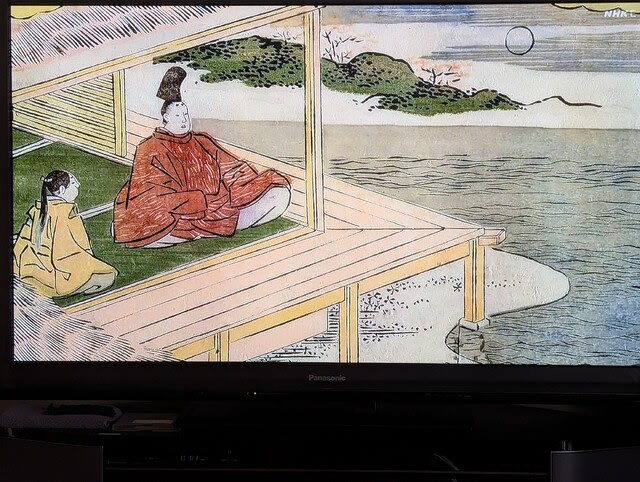

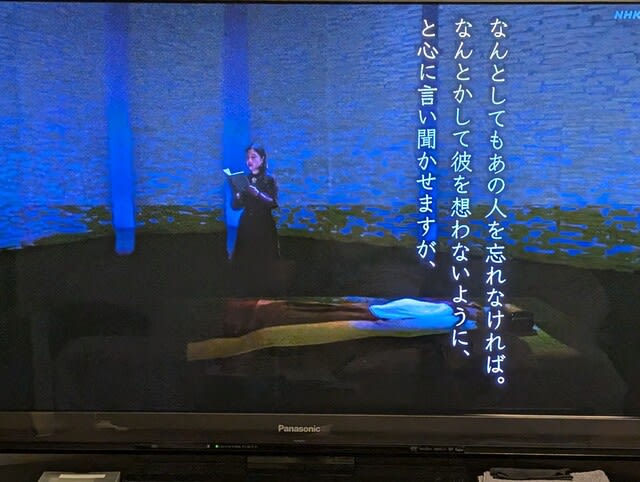

「源氏物語」は、桐壺帝というある天皇の話から始まります。

天皇は、後宮の女たちの間で、身分が低い桐壺更衣を格別に寵愛しました。

しかし朝廷にあっては、帝の桐壺更衣への愛は、身分差に厳しい貴族社会の秩序を乱す一大事。

桐壺更衣は多くの后たちにねたまれ、その重圧から若くして亡くなります。

あとに残されたのは、桐壺更衣が生んだ男の子・光源氏でした。

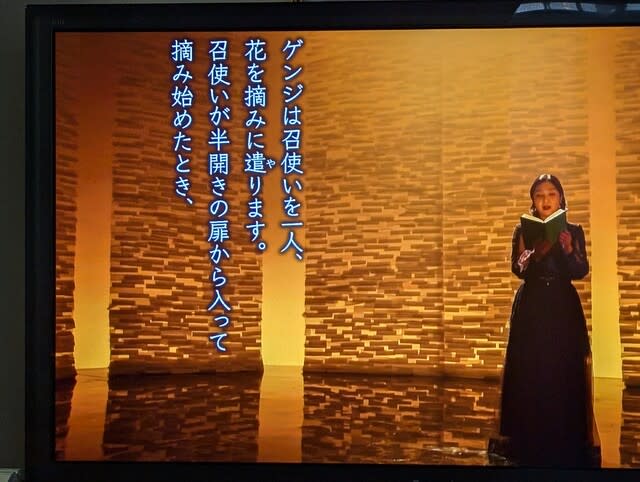

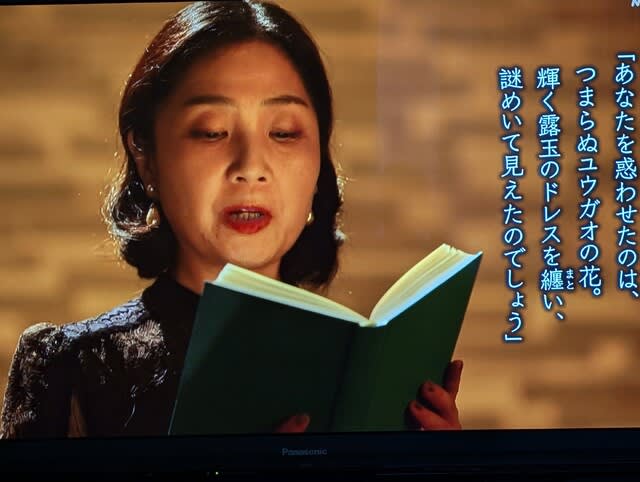

つまるところ「源氏物語」は、母と死に別れた不遇な主人公・光源氏が、

天賦の美貌と才能によって女たちを魅了し出世を極めていくというストーリーだといわれてきたのです。

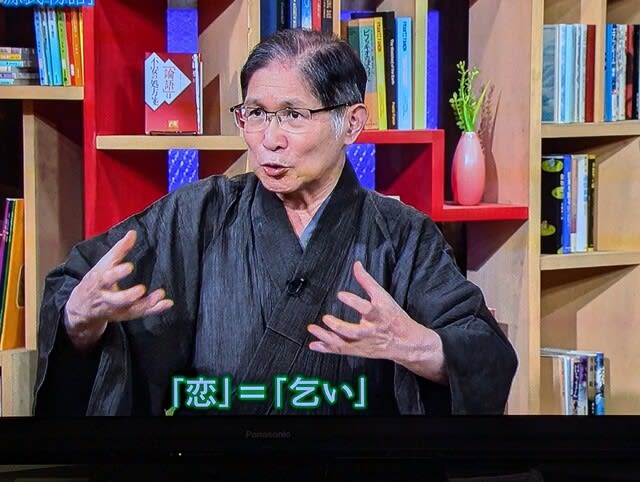

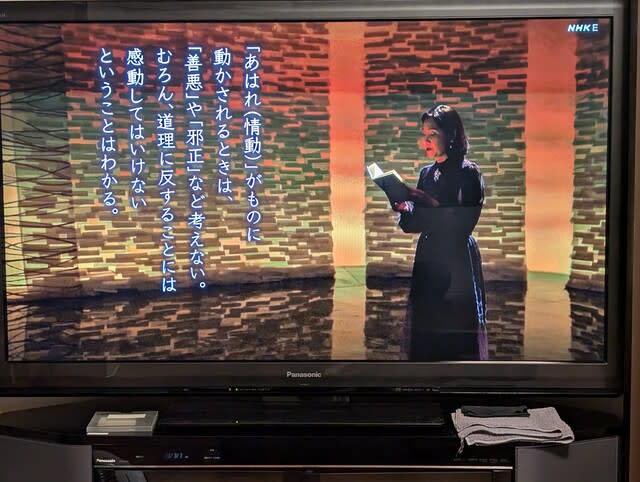

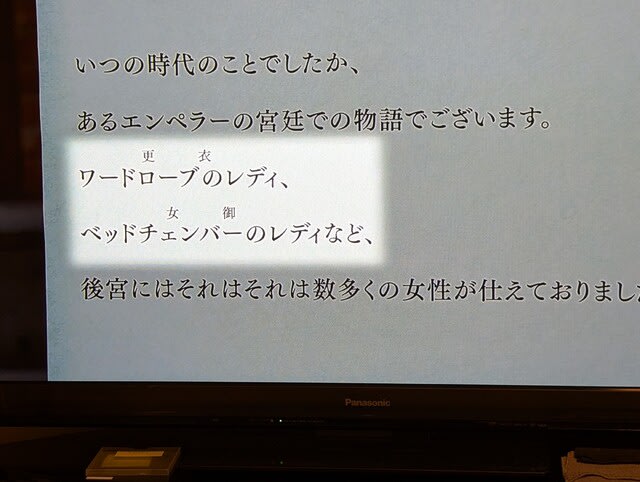

ところが、ウェイリーによる英訳というフィルターを通して見えてくるのは、従来のイメージとは大きく異なる、構造のくっきりとした、骨太な人間を描く物語。

帝が「エンペラー」、宮廷が「パレス」と英訳され、原作ではぼかされていた主語が明快に記述されていくと、欧米のモダニズム文学顔負けの心理描写が浮き彫りになり、

登場人物の性格や感覚が豊かに変容していくビルドゥングスロマン(教養小説)へと、作品の印象が大きく変わっていきます。

「源氏物語」は、単なるラブロマンスではなく、人間の豊かな「可能性」とその「変容」を描く普遍的な文学だということがわかってくるのです。

The Mission: Gabriel's Oboe