自宅教室の初釜です。

稽古茶事の態で進めます。

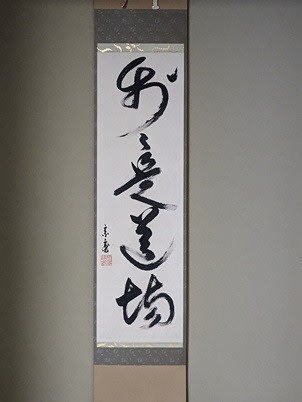

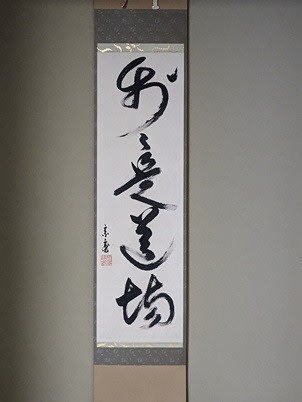

初座の床

「歩歩是道場」(ほほ これ どうじょう)

鵬雲斎玄室筆

待合の床

「千年翠」松樹の画賛(文浄道人筆)

● 初入り

● 初炭

釜 老松地紋真形釜(清光造)

炭斗 唐物六角炭斗

羽根 島梟

香合 ぶりぶり(昭楽造)

香 坐忘斎好「松濤」(松栄堂)

初炭に続き懐石になりますが、省略してなだ万のお弁当にしました。

煮物椀とお酒を用意して、運びます。

亭主と半東は水屋相伴ではなく、席中で一緒にいただきました。

最後に花びら餅を出して、中立を促します。(席中を改めます)

● 後入りを喚鐘で知らせます。

後座の床

花 蝋梅・水仙・白玉椿

花入 竹一重切(銘 福寿・細合喝堂作)

● 濃茶

一椀目

師(私)の点前で頂くのが初釜の習です。

嶋台の茶碗で重ね茶碗の点前です。

二椀目

棚 山雲棚(鵬雲斎好)

水指 萩焼

茶入 萩焼

仕覆 伊予簾

茶杓 「万歳楽」(小林太玄作)

感謝を込めて練らせていただきました。

飾り残したところ。

● 薄茶は員茶でいたします。(七名)

菓子 不昧公好「若草」(松江・彩雲堂製)

棗 曙棗

十種香札を使って、札元が引いた札に当たった人が菓子と茶を頂き、茶碗を返した後、点前座に進んで茶を点てる。(菓子付き花月)

これを全員が順番に行います。

茶碗 手前右より時計回り、萩(新兵衛)・?(淡々斎と清光院の年忌に因んで)・奈良絵(昭山)・大樋(九代長左衛門)・真葛(香斎)・萩(陶兵衛)・使用中の赤楽(松楽)と好みの茶碗を使ってもらいます。

札元は終わった人の札を除けます。

右から、亭主・札元・目付は菓子をいただきません。

大折据は、左五目のところに預かります。

目付が預かります。

一巡しました。

仕舞花は柄杓、蓋置、棗を棚に飾って建水を持って下がります。

札元が仕舞花になりましたので、目付は札元に代わって札を大折据に納めて正客に送ります。

無事に初釜を終えて、ほっとしました。

皆さんがお帰りになった後、水屋を毎年手伝ってくれる息子と共に、濃茶を頂きました。

4日(土)に転倒して、やっと痛みが引いたろっ骨を再度痛めてしまい、痛みをこらえての大学、自宅と続いた初釜でした。

まったく不注意この上なく反省しきりです。

通って下さる皆さんに、少しでも長くお応えできるよう、注意を怠らずこれからも精進いたします。

今年もよろしくお願いいたします。