猛暑とコロナ禍が続く日々に、少なからずげんなりしています。

稽古が休みだった先週は、お盆の墓参りに加えて、歯医者・眼科・高血圧の薬をもらう・糖尿病の定期検査・

コロナワクチンの4回目接種と病院巡りに明け暮れました。

90歳になった先輩が亡くなり、お通夜にも行って来ました。

公共交通機関を利用しての外出が連日になると、79歳の身には少々こたえます。

気持ちを切り替えて23日の稽古の準備をしました。

七事式の稽古です。

仙遊の式・平花月・菓子付き花月です。

仙遊の式は、且座の式を基本として十一代玄々斎が考案した式です。

二か月且座の式をしましたので、仙遊の式に挑戦しました。

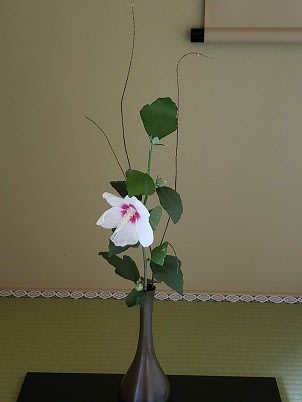

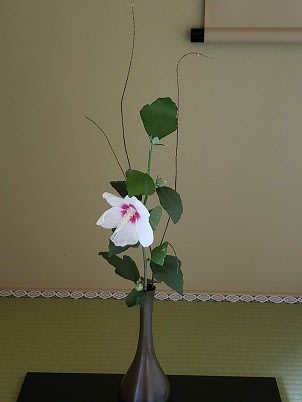

花、炭、香、濃茶、薄茶と行います。

且座との違いは、花が「花所望」→「廻り花」。

炭が「略炭所望」→「本炭所望」。

香は、正客が「本香」、次客が「次香」と二種の香をたきます。

濃茶は東が練りますが、全員が順服します。

薄茶は、四畳半にて花月の三服点になります。(干菓子付き)

(濃茶付花月と同じ)

且座との違いを意識しながら稽古をします。

本香を焚き合わせた形

座替わりは、正客は菓子器を持って四畳半から八畳に「蜘蛛の子散らし」で自席に戻ります。

八畳でお道具の拝見が終わると、東は菓子器を、半東は道具を取りに出て、総礼となります。

道安風呂に富士釜・荒磯棚・切子の水指・琉球塗の平棗の点前座。

ギヤマンの茶碗はメダカが泳いでいます。

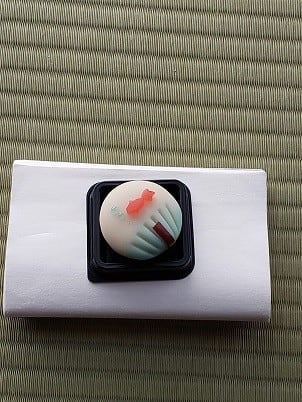

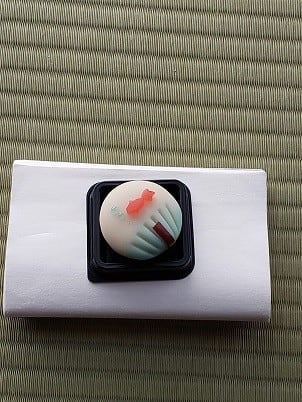

練り切りは、団扇に金魚が可愛いです。

平花月は毎月の課目にしていますが、「互換機鋒看子細」(ごかんのきほうしさいにみよ)の偈頌を意識するのは、かなり難しいです。

利休七則の「相客に心せよ」にも通じるのですが、五人がティームとなって行えるように稽古を重ねます。

入門希望の方の見学がありました。

来月から稽古が始まりますが、初心者ですのでしばらくは別メニューとなります。

稽古が休みだった先週は、お盆の墓参りに加えて、歯医者・眼科・高血圧の薬をもらう・糖尿病の定期検査・

コロナワクチンの4回目接種と病院巡りに明け暮れました。

90歳になった先輩が亡くなり、お通夜にも行って来ました。

公共交通機関を利用しての外出が連日になると、79歳の身には少々こたえます。

気持ちを切り替えて23日の稽古の準備をしました。

七事式の稽古です。

仙遊の式・平花月・菓子付き花月です。

仙遊の式は、且座の式を基本として十一代玄々斎が考案した式です。

二か月且座の式をしましたので、仙遊の式に挑戦しました。

花、炭、香、濃茶、薄茶と行います。

且座との違いは、花が「花所望」→「廻り花」。

炭が「略炭所望」→「本炭所望」。

香は、正客が「本香」、次客が「次香」と二種の香をたきます。

濃茶は東が練りますが、全員が順服します。

薄茶は、四畳半にて花月の三服点になります。(干菓子付き)

(濃茶付花月と同じ)

且座との違いを意識しながら稽古をします。

本香を焚き合わせた形

座替わりは、正客は菓子器を持って四畳半から八畳に「蜘蛛の子散らし」で自席に戻ります。

八畳でお道具の拝見が終わると、東は菓子器を、半東は道具を取りに出て、総礼となります。

道安風呂に富士釜・荒磯棚・切子の水指・琉球塗の平棗の点前座。

ギヤマンの茶碗はメダカが泳いでいます。

練り切りは、団扇に金魚が可愛いです。

平花月は毎月の課目にしていますが、「互換機鋒看子細」(ごかんのきほうしさいにみよ)の偈頌を意識するのは、かなり難しいです。

利休七則の「相客に心せよ」にも通じるのですが、五人がティームとなって行えるように稽古を重ねます。

入門希望の方の見学がありました。

来月から稽古が始まりますが、初心者ですのでしばらくは別メニューとなります。