アンナプルナ山域で出会った花を、エリア別に「花の種類 1~7」にまとめました。

ヒマラヤ アンナプルナ山系の花

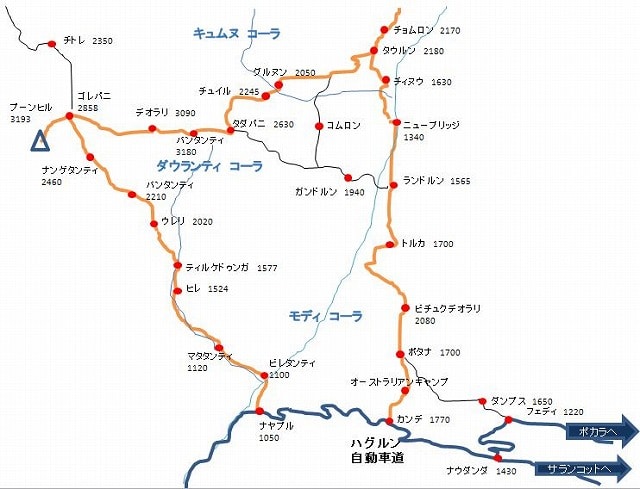

ナヤプル~ビレタンティ~ウレリ

ヒメツルソバ タデ科 Persicaria capitata

撮影場所:ビレタンティ~マタダンティ間 標高1100m前後

ヒマラヤ地方原産で暖地では周年、温暖地などでは夏、淡紅紫色の小花を1cmほどの球状に集めた形の花を枝先に付けます。日本には明治時代に観賞用として導入されましたが、性質が丈夫なために都会の空き地などで雑草化しています。茎は基部からよく分枝して地表を這って広がり、茎や葉に赤褐色の毛がありあます。

シロバナセンダングサ キク科 Bidens pilosa

撮影場所:ビレタンティ~マタダンティ間 標高1100m前後

北米原産の帰化植物で、世界の熱帯、暖帯に広く分布しています。コセンダングサの変種で、頭状花に4~7枚の白い舌状花が付きます。茎は高さ50cmから1mに達し、日本では夏から秋にかけて花を咲かせます。

レインウァルティア アマ科 Reinwardtia indica

撮影場所:ビレタンティ~マタダンティ間 標高1100m前後

パキスタン、中国南西部、インドなどにかけて分布しています。黄亜麻(Yellow Flax)黄金娘(Golden girl)などと呼ばれ、11月から5月にかけて5弁の黄色い花を咲かせます。立ち上がると高さ1m程になりますが、通常は地面に伏した形を見せます。花の底にある赤色の線は花蜜線(nectar lines)と呼ばれ、昆虫を花蜜に導く働きをするようです。

ナガバハッカ 別名 ホースミント シソ科 Mentha longifolia

撮影場所:ティルケドゥンガ附近 標高1600m前後

ヨーロッパ、アフリカ北部南部、西アジア、ネパールなどに分布し、ヒマラヤでは1500~3800mの場所に生育する多年草です。ペパーミントの香がハーブとして利用されます。草丈は40~120 cmに達し、葉は楕円形から披針形で5~10 cm。花は3~5 mmの長さで、枝先にライラック、紫、白色の花を輪状集散花序に咲かせます。

ハキダメギク キク科 Galinsoga quadriradiata

撮撮影場所:ウレリ附近 標高2000m前後

熱帯アメリカ原産の一年生草本。世界各地の熱帯、温帯地方に帰化し、日本へは大正年間に入ってきたようです。草丈は15~60 cmで、全体に軟毛を布き、葉は卵形~卵状披針形で浅い鋸歯があり、対生します。花期は夏から秋ですが、温度条件が良ければ年間を通して発生し、4週間ほどで発芽、開花、結実して世代交代を繰り返すそうです。頭花の周囲につく白色の舌状花は先が三つに分かれます。

注:当初は上記写真を「コトブキギク」としておりましたが、後日、コトブキギクは花茎を長く伸ばすことが分かりましたので、8月8日付で「ハキダメギク」と訂正いたしました。

ロードデンドロン・アルボレウム ツツジ科

Rhododendron arboreum

撮影場所:ウレリ附近 標高2000m前後

ネパール、ブータン、中国、タイ、インド、スリランカに分布する常緑樹で、ネパールの国花です。

春になると15~20個程の束状に、ベル型をした深紅色の花を咲かせます。花の内側に黒色の蜜嚢と黒色の斑点があります。若い葉に毒性があり、家畜の飼料としては使われないようです。高い木では20mに達するものもあり、ギネスに世界で最も大きなシャクナゲとして認定されています。

アシスタシア・マクロカルパ キツネノマゴ科 Asystasia macrocarpa

撮影場所:ウレリ附近 標高2000m前後

インド北部からブータンにかけての標高300~2100mの森や藪に分布します。

上へ傾くように伸びますが2mを越えることはありません。

葉は2~13 × 1~4.5cm程の楕円形か長楕円形で両端が尖り、まばらな軟毛で覆われ、8本前後の側脈が走ります。

花は3cm程のぷっくりと膨れた筒型で、5枚の花被に分かれ、花被の内側には赤紫色の網目模様があります。花は、通常一個か対となって葉のない枝先に咲きます。

包葉は線形で2~3mm、萼は5~7mmの皮針形で先が尖り、線毛があります。

※ 他の記事へは index をご利用頂くと便利です。