※ 他の記事へは Index をご利用頂くと便利です。

長昌寺の山茶花を堪能してから、本来の目的である正武寺に向かいました。長昌寺からは僅か数百メートルです。

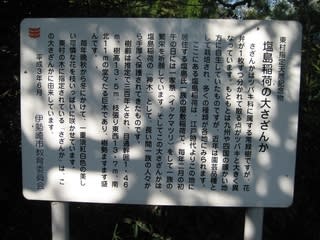

正武寺は今の海津市平田町今尾にあった今尾藩の五代藩主、竹腰正武の菩提寺で、正武の夫人である正子が亡くなったときにその御廟入口に植栽されたと伝えられています。

山茶花は樹齢270年、樹高11メートルの古木が二本、寺の右手奥の山裾に仲良く並んで花を咲かせていました。

左手の山茶花が少し元気が無いようですが、岐阜県が樹木医に依頼して樹勢回復に努めているようです。

さて、今日はここまでで六ヶ所の山茶花の古木を見てきましたが、花の色は全て薄紅色でした。

私はまだ山茶花の原種を見たことはありませんが、原種は白色で5~7弁の一重だということですから、今日見てきた木は全て園芸種ということになります。

山茶花研究の第一人者、箱田博士はその著書で、山茶花の品種が発達した最初の時期は1600年代初頭から1750年代と説明されておりますが、今日見た山茶花は全てその時期のものということになります。

この時期はまた、お伊勢参りが数百万人規模で行われていたことでもあり、当時は珍しかった山茶花の種子を、参拝者が出身地へお土産のように持って帰ったであろうことは容易に推測できます。

特に農民にとっては、植物であっても実利を伴わない、小さくて、珍しい山茶花の種子はお伊勢参りの話題の一つとして格好のお土産となったのではないでしょうか。

何となく、群馬の山茶花の古木と話が繋がってきそうな気が致します。印象、アイデアの域を出ませんが、仮説としては悪くないと思いますが如何でしょうか。

今日はこれで、ほぼ予定通りの場所を巡り終えることになりましたが、まだ昼前です。

そこで、予め、予備として考えていた内藤記念植物博物館を尋ねることにしました。

そこの薬草園に既に花は咲いていませんでしたが、博物館の展示内容はとっても興味あるものでした。一見の価値ありです。

中央の樽状の物は江戸時代の薬用スチームバス

博物館の後は、海津市羽根谷のだんだん公園、愛知県植木センター、庄内緑地なども訪問することもできました。

植木センターに着いた頃からは雨が降り始め、明日の高速道路は渋滞が予想されます。

となれば、長居は無用。私は名古屋市内から高速に入り、夜の道を帰途へとついたのでした。

冬の花 山茶花の旅 index

全ての「花の旅」はこちら → 「花の旅」 総合目次

筆者のホームページ 「PAPYRUS」

好奇心の植物観察 「サザンカ カテゴリー」