高岡古城公園を出て、高岡市伏木古国府にある勝興寺へ向かいました。

朝出発する時、ナビへ目的地を入力してあるので、エンジンをスタートさせれば、ナビのおねえさんがすぐに道案内を始めてくれます。

高岡市内で銭湯やイオンなどのスーパーを確認しながら、目的地へ車を進めました。

車に寝泊まりする旅ですから、お風呂や食糧などの買い出しの見当を付けておくことは、心地よい旅の為の必須条件です。

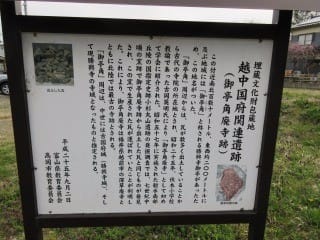

ナビが目的地到着を告げた場所に「越中国府関連遺跡(御亭角廃寺跡)」の解説を見付けました。

その掲示には「この付近には御亭角【おちんかど】と称される勝興寺御亭があったため、この地名がついた。・・ 御亭角廃寺跡は福井県越前市の深草廃寺とともに北陸では最古の寺跡とされる。・・・」と記されていました。

しかし、周囲に寺らしき建物がみえません。

周囲に見えるのは、背高く咲き誇るヤブツバキの花群れだけです。

今回の目的はツバキですから、それで問題はないのですが、本当にここが勝興寺なのでしょうか。

実は十年ほど前に、私は勝興寺を訪ねているのですが、その時の記憶と様子が異なります。

少し歩くと、「椿の道 入口」の看板が見えてきました。

そして、その「椿の道」が秀逸でした。

土塁に見事な椿の古木が連なり、遥か先まで、散り椿が行く手を赤く染めています。

以前訪ね来た時も歩いたはずなのですが、その時は時間に追われていた為でしょうか、同じ景色も異なって見えていました。

静寂に包まれた木々の梢に、てらてらとした葉を褥に寛ぐ、真紅の花が見え隠れしています。

昔訪ねた三ヶ日町の姫街道のヤブツバキも見事でしたが、その光景を想いださせます。

近頃は行く先々で、旅に過ごした日々のその時々が、連想ゲームのように脳裏に浮かび上がります。

「旅に病んで夢は枯野を駆け巡る」日が来るまでは、今を存分に目に焼き付けておきたいものです。

「椿の道」の最後に、万葉寺井の跡と示された史跡がありました。

大伴家持が「もののふの八十娘子らが汲みまがふ寺井の上の堅香子(かたかご)の花」と詠んだ寺井はこの井戸だったそうです。

ああ、そうだったんですね、

高岡古城公園の一隅にカタクリの群落があったのは、この歌と関係するのですね。

え、そうですか、高岡市はカタクリを市の花としているのですか!

万葉寺井の跡から元来た道を戻り、途中で空濠を越え、勝興寺の境内へと入りました。

どうやら私は寺の裏手から境内に迷い込んだようです。

境内では、あちらこちらに足場が組まれ、寺全体が改修作業中のようです。

最初に目にした「経堂」は1805年(文化2年)に建立された国の重要文化財だそうです。

その他本堂、総門、唐門、鼓堂など、境内に数多くの重要文化財が並んでいました。

唐門は周囲と異なる雰囲気を感じさせます。

1769年(明和6年)に京都の興正寺で建立され、1893年(明治26年)に譲り受けて、北前舟で運ばれ移築されたのだそうです。

境内に「実ならずの銀杏」の名が付いたイチョウの老木がありました。

雄イチョウならば実が生らないのは当たり前なので、なんで?と思ったのですが、それなりの理由があるようです。

「実ならずの銀杏」でネット検索してみて下さい。

きっと答えが見つかります。

次が「三葉の松」。

これも、海外にはリギダマツなどのように三本葉の松もありますから、それなんじゃない?と思いましたが、残念ながら、私には見分ける目がありません。

これも「三葉の松」でネット検索すると、その答えが見つかります。

植物全般に興味がありますので、イチョウやマツを見れば事実を極めたくなりますが、夫々の地に伝わる逸話だけでも十分に楽しめます。

746年(天平18年)この地に大伴家持が国守として赴任して以来、いや、それ以前から、海路を介して京都や新潟などとの交流を重ねながら、恵み豊かな地で文化を育んできた歴史を垣間見る、勝興寺の訪問となりました。

※ 他の記事へは index をご利用頂くと便利です。