実践編が「動」ならば、こちらは「静」。

糸をほどいて、ふたたび縒っていくようにして、思考と感情をみつめなおし、

心と身体をつないでいきます。

座禅のように「無になる」というよりも、身体が発している信号を素直に受け取って、

呼吸をしながら、対話のチャンネルを作るような感じです。

それでは今日の「観察」の記録から。

両方の瞼を閉じてしばらくしていると、

目の回りの筋肉の緊張がほぐれてくる。

とくに左の眉のあたりの緊張が強かったせいか、

そこがほぐれていくにしたがって、両方の瞼を力を抜いて、左右均等に

柔らかく閉じることができた。

それに加えて、眉間の緊張がほどけた。

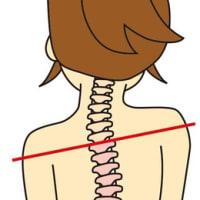

呼吸をしてしばらくリラックスしていると両肩が落ちてきた。

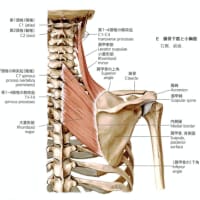

喉の下から鎖骨の付け根にかけての詰まりが流れると、気分が良くなった。

さらに左右の坐骨がしっかりと床を捉えるのが感じられた。

15分ほど、気持ちの良い時間を過ごすことができました。

日によってほぐれる部分、開いてくる部分が違うのがおもしろいです。

今回は喉の下、ここは幼少期に気管支喘息をやったところなので

個人的には詰まりやすい部分。

第5チャクラ。

色は水色。自己表現に関する部分だそうですね。

この部分が緩むと肩がスッと落ちて、身体のなかを安心感が拡がります。

困ったことや悩みなども、その時の身体に聴いてみれば、何かしらの応答が

返ってくるのが不思議なところです。

<姿勢>

仰向け、胡坐など、楽な姿勢であればどんな姿勢でも構いません。

<呼吸>

胸式呼吸、腹式呼吸、なんでも構いません。

最初から深い呼吸をしようとせず、ありのままの今の呼吸をみつめることから

はじめましょう。

<意識の方向>

身体の内部にどこか違和感があれば、そこに集中します。

見つめていると、ときどき身体の方から「ここだよ…」と信号を発してくれる

ことがあります。そういうときはそちらに意識をむけてあげましょう。

その部分に軽く触れたり、揺さぶったり、意識を向けやすいように姿勢を変えても

構いません。

<もしも…>

あたまのなかにネガティブな考え、

たとえば「こないだあの人なんであんなこと言ったんだろう」とか、

「この先が不安だ、、」などの感情が起きてきたら、それをそのまま認めて

あげましょう。自分がこういう思考や感情を持っているんだ、ということを

認識して、決してそれを否定しようとせず、大事に包んであげてください。

糸をほどいて、ふたたび縒っていくようにして、思考と感情をみつめなおし、

心と身体をつないでいきます。

座禅のように「無になる」というよりも、身体が発している信号を素直に受け取って、

呼吸をしながら、対話のチャンネルを作るような感じです。

それでは今日の「観察」の記録から。

両方の瞼を閉じてしばらくしていると、

目の回りの筋肉の緊張がほぐれてくる。

とくに左の眉のあたりの緊張が強かったせいか、

そこがほぐれていくにしたがって、両方の瞼を力を抜いて、左右均等に

柔らかく閉じることができた。

それに加えて、眉間の緊張がほどけた。

呼吸をしてしばらくリラックスしていると両肩が落ちてきた。

喉の下から鎖骨の付け根にかけての詰まりが流れると、気分が良くなった。

さらに左右の坐骨がしっかりと床を捉えるのが感じられた。

15分ほど、気持ちの良い時間を過ごすことができました。

日によってほぐれる部分、開いてくる部分が違うのがおもしろいです。

今回は喉の下、ここは幼少期に気管支喘息をやったところなので

個人的には詰まりやすい部分。

第5チャクラ。

色は水色。自己表現に関する部分だそうですね。

この部分が緩むと肩がスッと落ちて、身体のなかを安心感が拡がります。

困ったことや悩みなども、その時の身体に聴いてみれば、何かしらの応答が

返ってくるのが不思議なところです。

<姿勢>

仰向け、胡坐など、楽な姿勢であればどんな姿勢でも構いません。

<呼吸>

胸式呼吸、腹式呼吸、なんでも構いません。

最初から深い呼吸をしようとせず、ありのままの今の呼吸をみつめることから

はじめましょう。

<意識の方向>

身体の内部にどこか違和感があれば、そこに集中します。

見つめていると、ときどき身体の方から「ここだよ…」と信号を発してくれる

ことがあります。そういうときはそちらに意識をむけてあげましょう。

その部分に軽く触れたり、揺さぶったり、意識を向けやすいように姿勢を変えても

構いません。

<もしも…>

あたまのなかにネガティブな考え、

たとえば「こないだあの人なんであんなこと言ったんだろう」とか、

「この先が不安だ、、」などの感情が起きてきたら、それをそのまま認めて

あげましょう。自分がこういう思考や感情を持っているんだ、ということを

認識して、決してそれを否定しようとせず、大事に包んであげてください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます