「6時半から朝のお勤めがありますので、よかったらご参加ください」

と前日に言われていたので、早起きして(朝は得意)本堂に向かう。

本覚院はお庭が有名だそうで、そのお庭も今朝は真っ白。赤い椿や灯籠が絵になる。

想定内だが誰もいない。

「どうしよう、開けて入っていいもんか」

と迷っていると、フリースの帽子(お坊さん必須)に作務衣姿のお坊さんが見つけてくれて、中に入れてくれた。どうやらもう1組の宿泊客は勤行はパスしたようで、なんと私だけ。

和尚さんが、

「おはようございます」

と挨拶してくれた。娘さんなのか、私より少し若いくらいの方が、二重唱のように読経する。きれいにハモるところもあって音楽的だ。個人的にはもう少し響く系の声の方が好みだけどって、どうでもいい。

暗い部屋の中に小さなオレンジの光が灯る釣り灯籠がたくさんあって、蝋燭もたくさんあって、煌く炎に金色の法具が光る。本物の炎は神秘的だ。ホットカーペットの上に椅子があり、膝掛けが用意され、石油ストーブがこっちを向いてガンガン炊かれている。お気遣いありがとうございます、それでも寒いですが、壇上はもっと寒いですよね。読経する息が白い。事前にお願いしておいたので父の名前を読み上げて供養してもらう。

今回は、護摩を見させていただく機会がなくて残念だったな。

人間って、時々、炎を見ないといけないと思う。炎って浄化だし、エネルギーだよな、と改めて思う。今回は、阿字観瞑想も写経もやらなかったので、この日は灌頂を受けるつもりだった(結局受けられなかった)。

朝ごはんを食べて(昨日も思ったけど、割と味が濃い目)、しばらくこたつで本を読んで、それから出発。帰り際に庭に面したカーテンを開けたら、

「え、ここに庭あったんだ……」

あまりの寒さに、締め切っていました。

廊下に出て、名残惜しくお庭を見ながら玄関に向かう。誰?石塔の上に雪だるま作ったのw

帰り際に奥さんに会った。いつもは人でいっぱいになることもあるのだそうで、

「今日は檀家の方も珍しく誰もいらっしゃらなくて。道が凍るかもしれません、靴大丈夫ですか」

「はい、ごついのはいてきましたので」

貸切で、静かな夜を堪能させていただきました。

朝ご飯を持ってきてくれたお坊さんが、玄関を雪かきしてくれていた。物静かで人懐っこい、若いお坊さんで、

「お疲れ様です、ありがとうね」

と言ったら、にっこり笑って、

「はい、良いお年をお迎えください」

と、お返事をくれた。

彼はどういう経緯で真言宗のお坊さんになることを選んだんだろうな。

帽子にでっかいマフラーに手袋、もっこもこになって雪道を歩く。この靴、防水で良かったよ!!とはいえ、歩道は早くから、あたりのお寺さんが雪かきをしてくれていて、歩きやすい。ありがたいことだ。空は昨日と打って変わって快晴。それなのに当たりの杉の木から溶けた雪が雨のように降ってくるので、とうとう傘をさす。子供を抱っこして、幼稚園バスを待っていたお坊さんが、

「おはようございます」

と声をかけてくれたが、足元が素足に草履だったので、思わず、

「うっ!」

と変な声を出してしまった。

この日は、予定としては、

徳川家霊台→大師教会で灌頂→霊宝館→壇上伽藍→高野山駅

だったんだが、今こうやって書いてて、

「なんでこれを全部こなせると思ったんだか」

と、ちょっと青くなる。

そもそも帰りの電車の時間をちゃんと確認してないとか、ほんともってのほかで、

「新大阪16:20だから、2時くらいに出ればいいよね」

って漠然と思っていたんだが、それ、普通に全然間に合わないから>自分。

結局、13:03の高野山駅発のケーブルに乗らねばならず、そのためには12:30とかのバスに乗らねばならず(しかもバスの本数が全然少なかった!)、結論から言えば、灌頂も霊宝館もパスして、壇上伽藍で精一杯だった。

最初に行った霊台でちょっと長居しすぎて(杉から降ってくる雪解けの水があんまり綺麗で、つい見惚れていた)、

「いやあ、灌頂間に合わなくなっちゃいました」

と、窓口のおじさんに言ったら、おじさんが、

「だったら、先に壇上伽藍に行って、霊宝館で時間調整するのがおすすめですよ」

と、教えてくれた。

「ああ、じゃあそうします」

もしこれがなかったら、メインイベントであるところの壇上伽藍を見ないで帰る、という、

「何しに行ったの!?」

な旅行になるところだった。

霊台のおじさんのアドバイスに従って、壇上伽藍へ行く。

真っ白な境内、真っ青な空に、中門の朱が映える。

この中門の下でようやく帰りの時刻表などをチェックして、自分の計画がいかにズボラだったかを思い知る。今回の旅行は、どう考えてもここが最後だわ、よかったよ、ここに来られて。

で、気を取り直して、まず、金堂へ。

「金堂に行ったら、御本尊の周りをぐるっと回ってくださいね。皆さんそのまま帰っちゃうんですけど、木村武山の仏画の素晴らしいのがぐるっと飾られています。木村武山を200円(金堂の入場料ね)で手の届く位置で見られるのは、金堂だけですよ」

と、霊台のおじさんが教えてくれたので、ぐるっと回って絵を拝見する。

誰もいなくて、すごく静か。この静寂は得難い体験だったかもしれない。

そして根本大塔で堂内の立体曼荼羅を見る。

「ぎゅうぎゅう……」

とてもみっちりしている。中央に胎蔵大日如来、その周りに金剛界の四仏が座位で囲んでいるのだけど、前の如来の光背が、後ろの如来を圧迫している感じがする。この密度に意味があるのだろうか??誰かに聞いてみたい。

壇上伽藍は他にも色々と歴史的な建造物があって、西行法師ゆかりの建物なんかもあったりして、興味が尽きない。他を諦めたので、あっちから見たりこっちから見たり、心ゆくまでゆっくり楽しんだ。

壇上伽藍はこの根本大塔と、同じく境内にある西塔がセットになっており(壇上が蘭における金剛界と胎蔵界を表しているそうだ)』、宇宙からの電波を受信するとかってどこかに書いてあった。なるほど、そんな風にも見える。

壇上伽藍を歩きながら、この二日でなんとなく高野山という山について感じていたことが、形を取ってきた。私は高野山についてまた密教について全く学んでいないので、その「感じたこと」は、ただ、私が高野山に投影しているだけのことで、高野山とは関係ないが、なんというか、ここは濃い。そして重い。みっちりとして、空気の中にさえも弘法大師がいるような気配がある。そして弘法大師が向き合った全ての衆生がいる。

このみっちり感はゼロであり、全てでもある。

私は、「神の子の壮大さ」に憧れて、このみっちり感を体験したかったのだけど、実際にみっちりを感じてみて、

「ああ、私の方向性は、こっちじゃないんだな」

と改めて気づいた。

神の子の壮大さは、みっちりじゃない。

だからどんどん、私の感覚を手放していく。そして手放すものは、こんなに大きいんだ。

「うーん、来てよかったな……」

壮大さについて、ちょっと無意識にやばい方向(何かを足していく方向)に行きかけてたような気がする。

これ、前もやったよなー。マリアの感性が欲しいとかって。よかった、気づいて。

「さて、どっかでバスを待ちながらお昼でも食べよう。胡麻豆腐の天ぷら食べたいな」

と思ったら、なんと、予定のケーブルに間に合いそうなバスがない。

「なんだとー!ってか、あんなにバス走ってるのに、一時間に一本!?それも今行ったばっかり!?」

慌てて観光案内所に駆け込んだら、

「街の中心の交差点に行くと、別ルートのバスがあって、そっちはもう少し本数多いですよ」

と教えてもらい、ほっと胸を撫で下ろす。が、そうこうしているうちに、お昼を食べる時間がなくなる。あきらめて、教えてもらった交差点を目指して歩いていたら、そのもう少し先に、

「みろく石」

という、看板があるではないか。

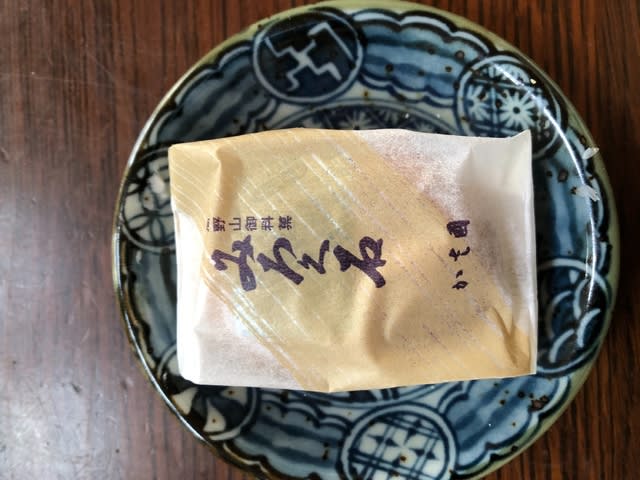

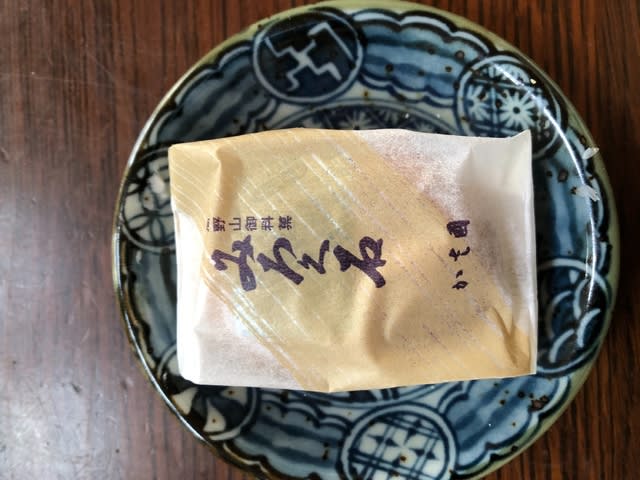

この「みろく石」は、昨夜の本覚院で、お茶請けに出してくれたお菓子で、

「何これ、美味しい、買って帰りたい」

と思ったのだが、お店によっている時間がなくて諦めたのだった。いそいそとお店に入れば、懐かしい木枠のケースに美味しそうなお餅が何種類もある。

「こっちは草餅で、こっちはくるみ餅。こっちは酒饅頭、こしあんです。これはサツマイモ餡でシナモンが入ってます。店内でも召し上がれますよ」

「ええええっ!」

決めかねたが、全部というわけにもいかず、草餅を一つと、お土産用にみろく石を買い、バス待ちの数分をあったかい店内で、草餅を食べながら、お茶を飲んで過ごした。そしてこの草餅が、餅がほったりと柔らかく、あんの硬さも甘さも絶妙で、忘れ難く美味しかった。

「ああ、もう、お昼なんか食べられなくてもいい。この草餅に巡り会えて幸せ」

みろく石本舗かさ國。忘れないようにメモ。

お店を出てすぐに、バスが来た。雪の残る山道を、バスがありえないギリギリの道幅で走っていく。怖い。ほんの気休め程度のやわなガードレールも、半分くらいなくなってるし。

無事予定のケーブルに乗り、新大阪を目指す。行きは特急に乗ったが、帰りは各駅+準急。特に乗り換え駅である橋本まで行く各駅のローカル線は、山の腹に作られた線路をゴトゴトと走っていく。止まる駅がいちいち可愛い(でもICカードが使える改札がついてるのが不思議)。見下ろすと集落がポツリ、ポツリと見える。なんだか不思議な光景だ。高野山について、「内八葉、外八葉の峰々に囲まれた聖地」という表現があるそうで、こうやっていくつもの山を見ながら走っていると、若干、イメージがわく気がする。ああ、空から見てみたい。

しかし、これほんとに、歩いて登ったんか……。

そしてぶじに新大阪に到着、母との約束通り、お土産に駅弁を購入し、帰りの社内用のビールを買って、新幹線に乗り込む。残り少しになった司馬遼太郎の『空海の風景』読んでいたら、後書きに、司馬さんが学生の頃、吉野の山を歩いていて道に迷い、不意にこの高野山に辿りついて、山の中に突如として開けた街に、ものすごく驚いた、と書いてあった。

そうだろうなあ、そりゃ驚くだろうなあ。

東京駅で降りるところまでは元気だったが、東京駅から家までがまともにラッシュにぶつかり、お弁当を抱えながら、

「ああ、帰ってきたなー、東京」

と、呟いた。

私の旅行中、また母は血圧が上がったらしい。

ほんと、この寂しがりのウサギさんを、きちんとキリストとして見られるように、本気で精進せねば(どこも行けねえ!!)。

というわけで、おしまい。