久し振りだった東京国立博物館(2021.3.12)の鑑賞、今回は茶の美術を採り上げます。

考慮したのは、

★東京国立博物館には庭園に5棟の茶室がある

★過去に「茶の湯展」(2017年)という名品ひしめく特別展が開催された。

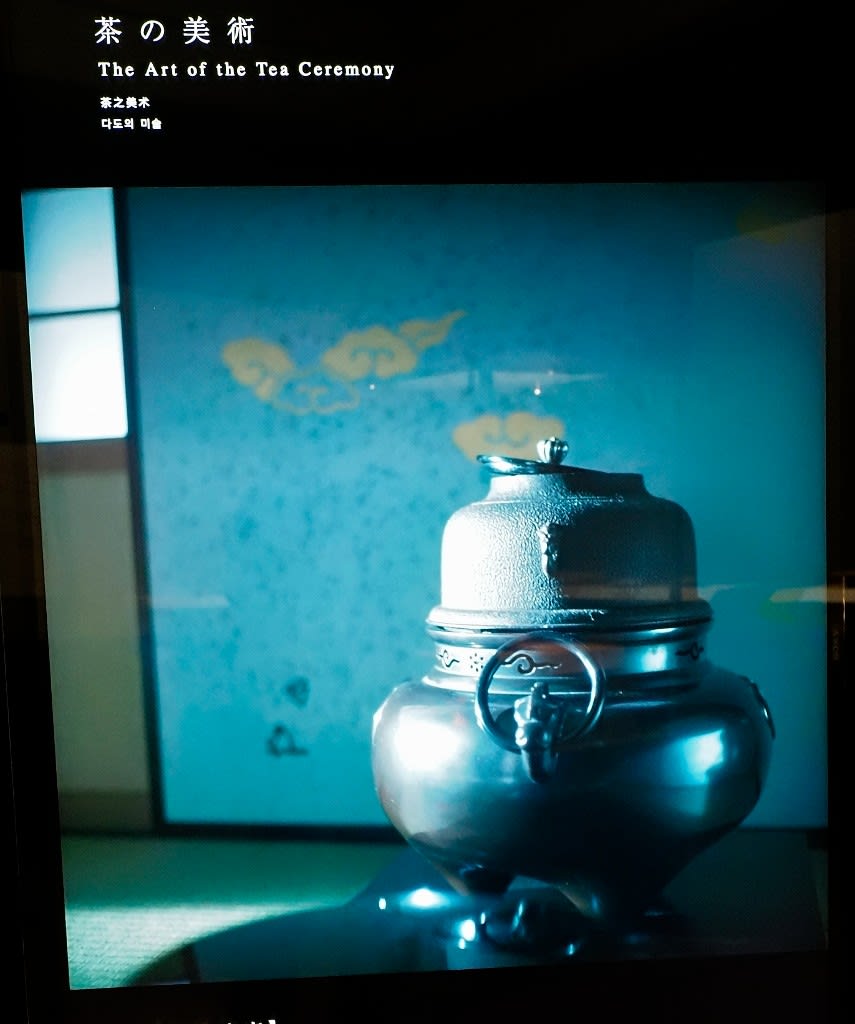

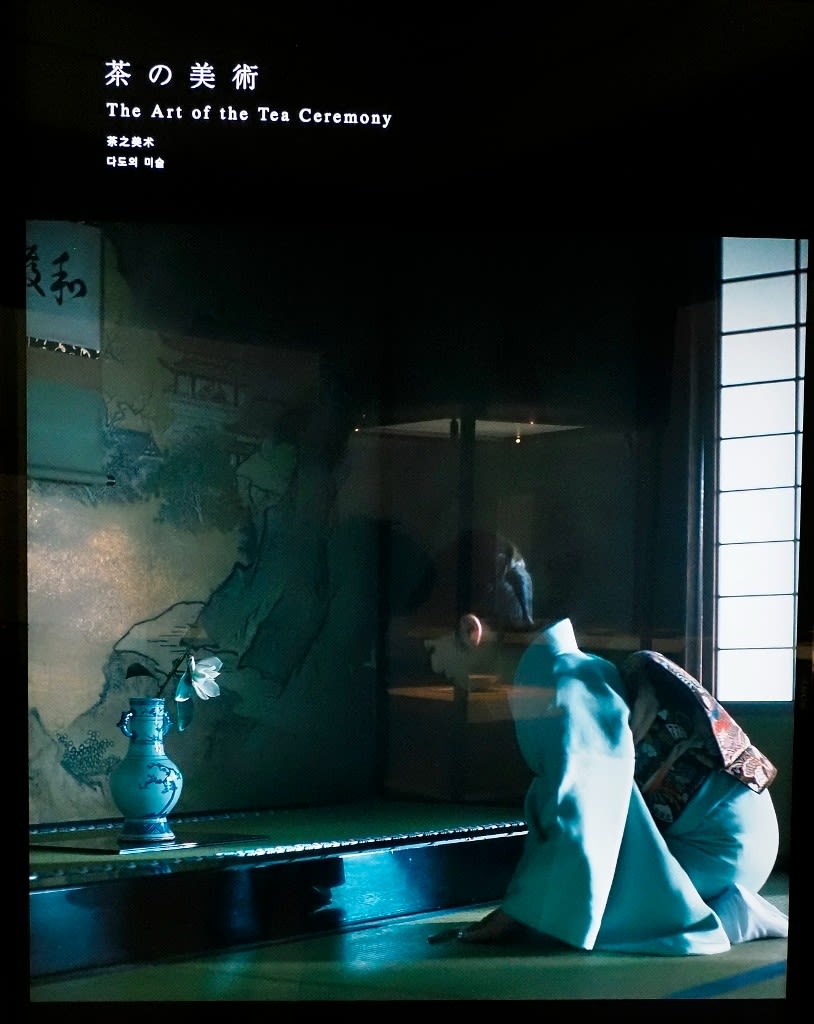

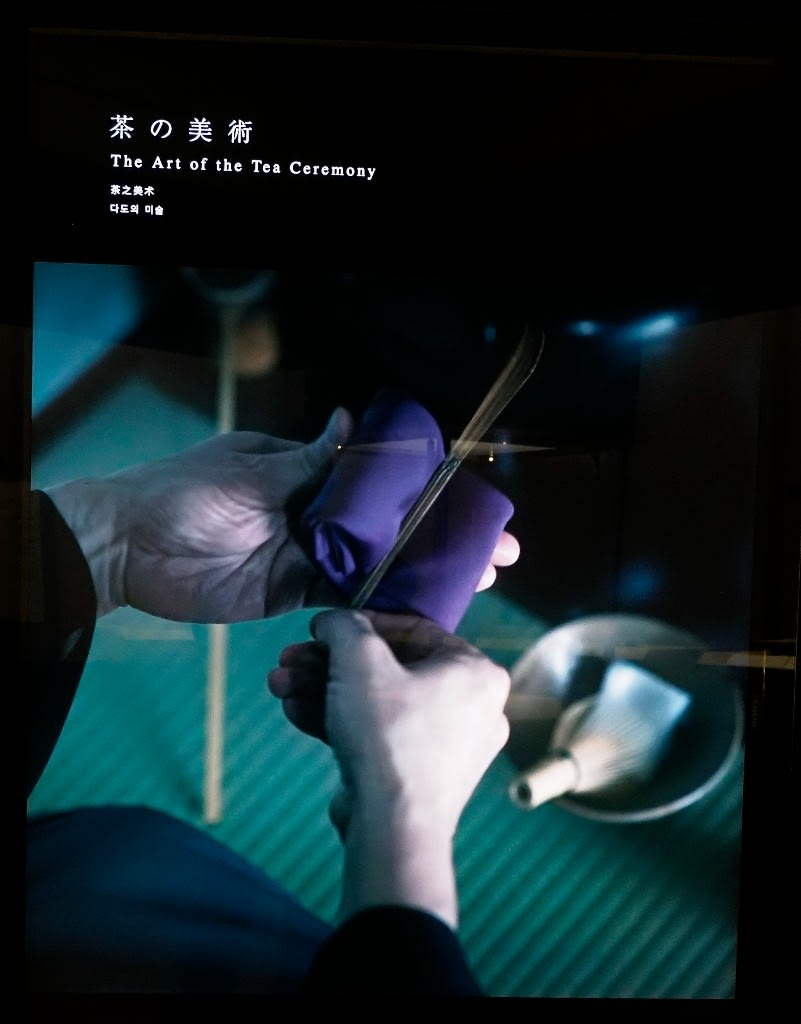

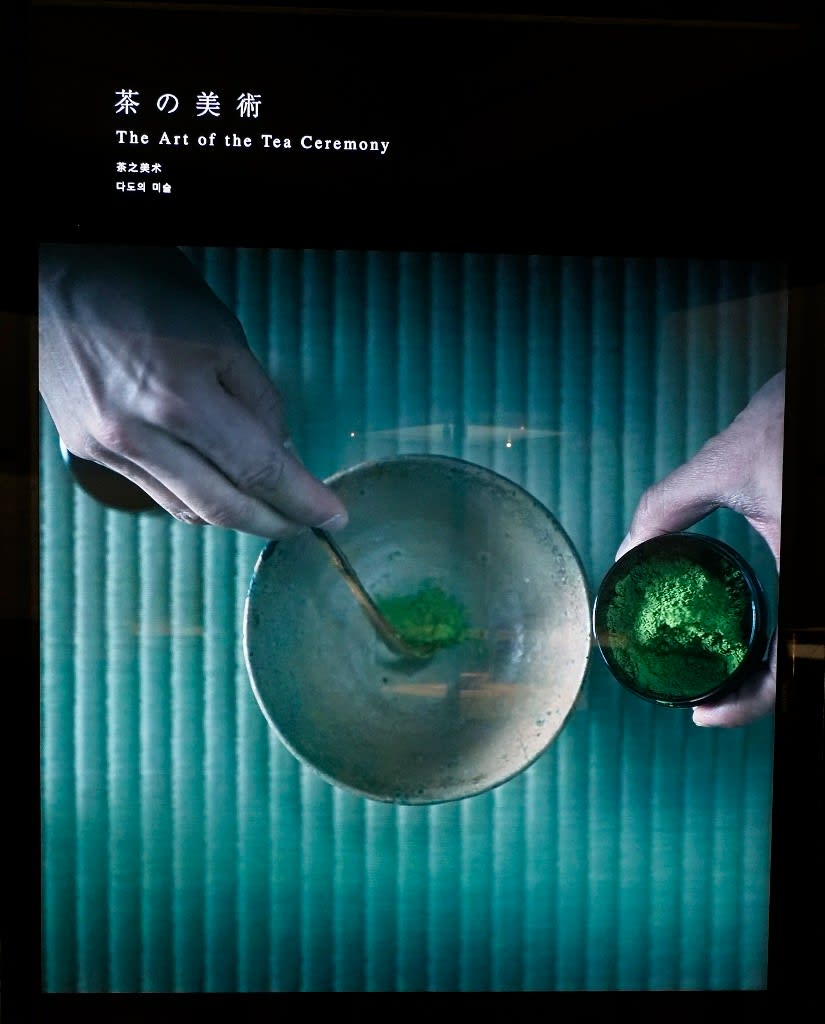

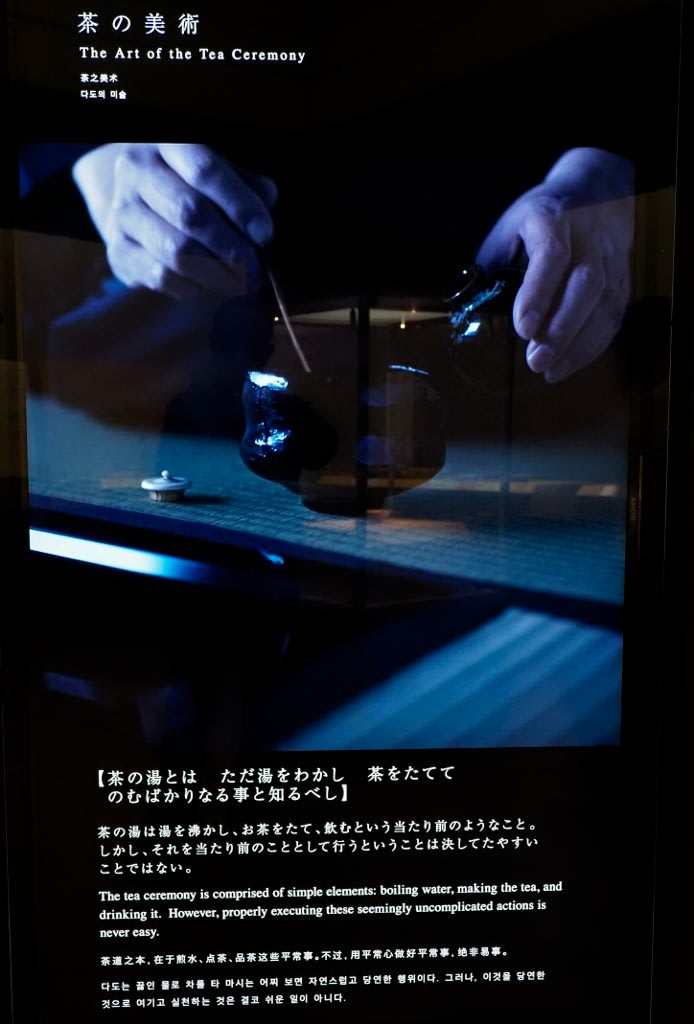

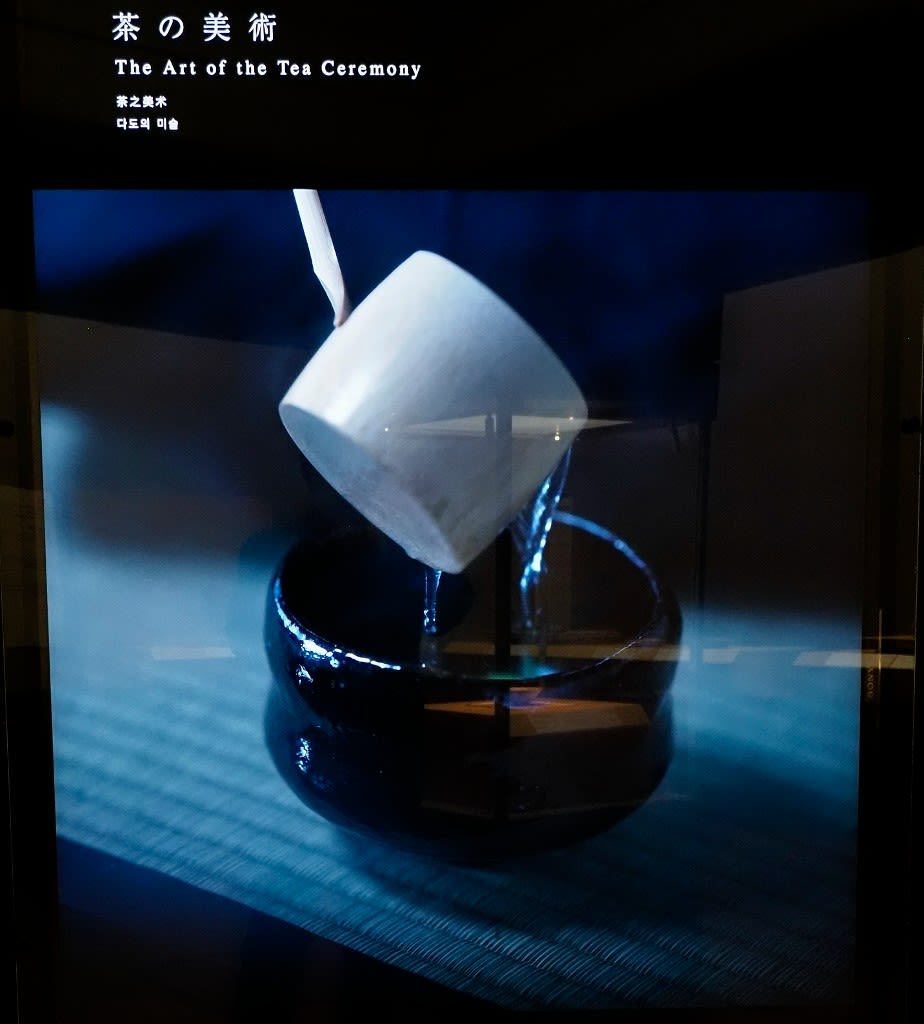

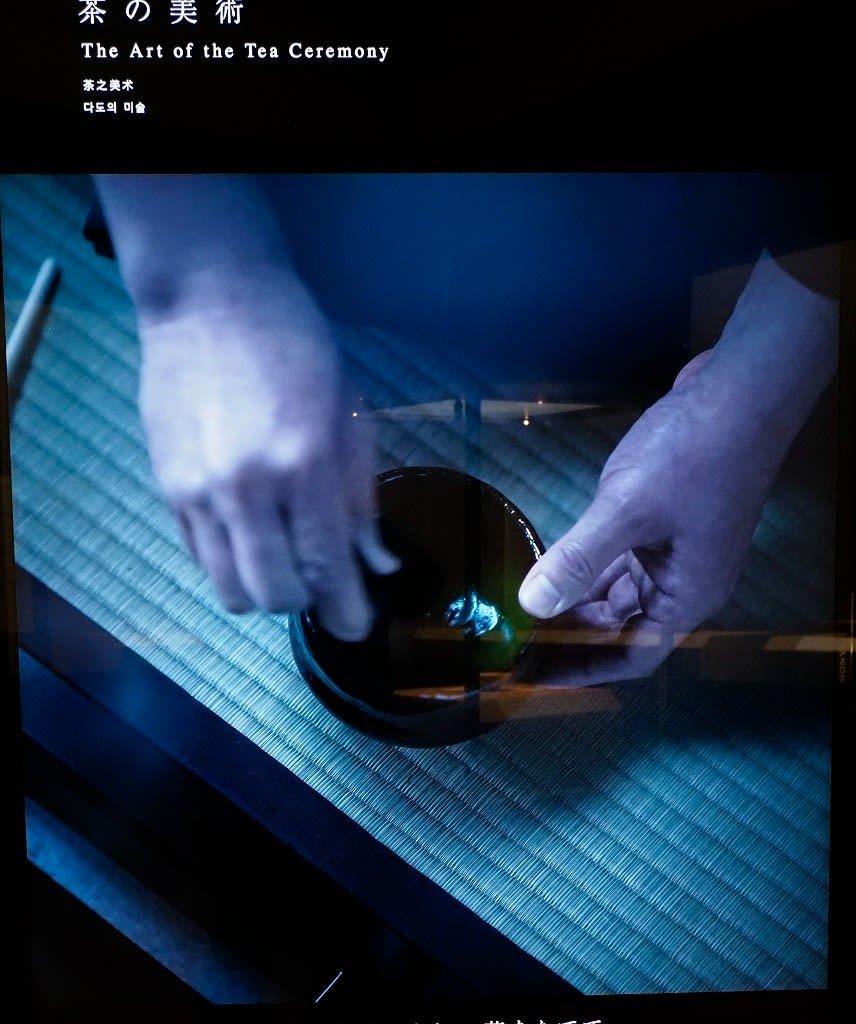

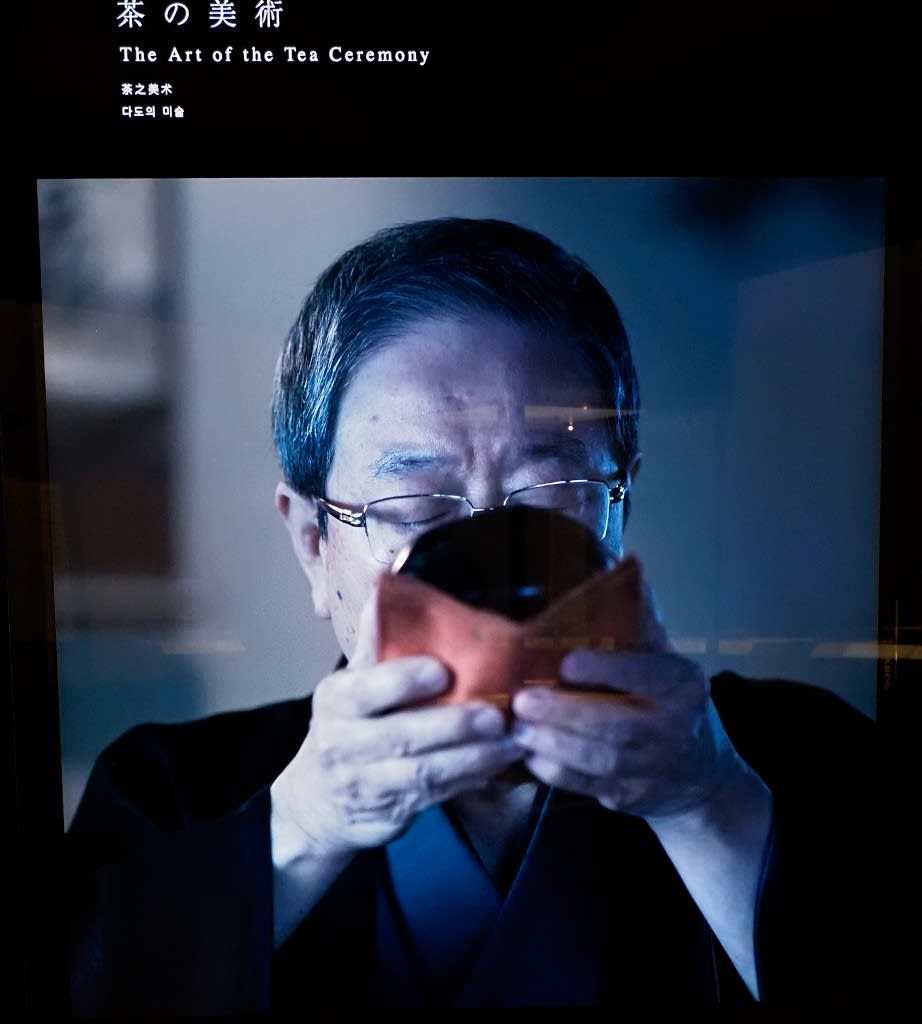

★表千家、裏千家の、茶会がビデオ放映されていた。

( 3月12日、本館2階の茶の美術コーナ入口のディスプレイで )

これらを含めて紹介したいと思います。

最初に、庭園にある茶室の一つ、転合庵です。(2019年10月27日撮影。本館1階バルコニーから)

園内の各茶室は、茶会や句会などに一般利用されており、いまでも現役です。

そして、春と秋には庭園内が一般開放されています。

なお、このバルコニーからの眺めは、外国人にも人気。

転合庵 てんごうあん

小堀遠州(こぼりえんしゅう 1579~1647)が桂宮から茶入「於大名(おだいみょう)」を賜った折、その披露のために京都伏見の六地蔵に建てた茶室。

1878年、京都・大原の寂光院に伝わっていた転合庵を、渡辺清(福岡県令、福島県知事、男爵)が譲り受け、東京麻布区霞町に移築。その後、三原繁吉(日本

郵船の重役。浮世絵コレクター)へと所蔵者が変わった。三原は茶入「於大名」も入手し、茶室転合庵とゆかりの茶入「於大名」がここで再び巡り合うことと

なった。その後、塩原又策(三共株式会社 今の第一三共の創業者)を経て、妻の塩原千代から昭和38年(1963)に茶入とともに東京国立博物館に寄贈された。

ところで、茶の湯を全く知らない方(私も含めて)のための手頃なガイドがありました。

「茶の湯展」(2017年)の時に作成配布された「茶の湯ジュニアガイド」です。

とてもわかりやすいので以下に引用します。

「茶の湯展」(2017年4月19日に鑑賞)は、さすがだったのですが撮影禁止でした。

一つだけ撮影OKだったのが、茶室燕庵の複製でした。

燕庵は古田織部が、義弟に与えた茶室で、重要文化財になっているもの。

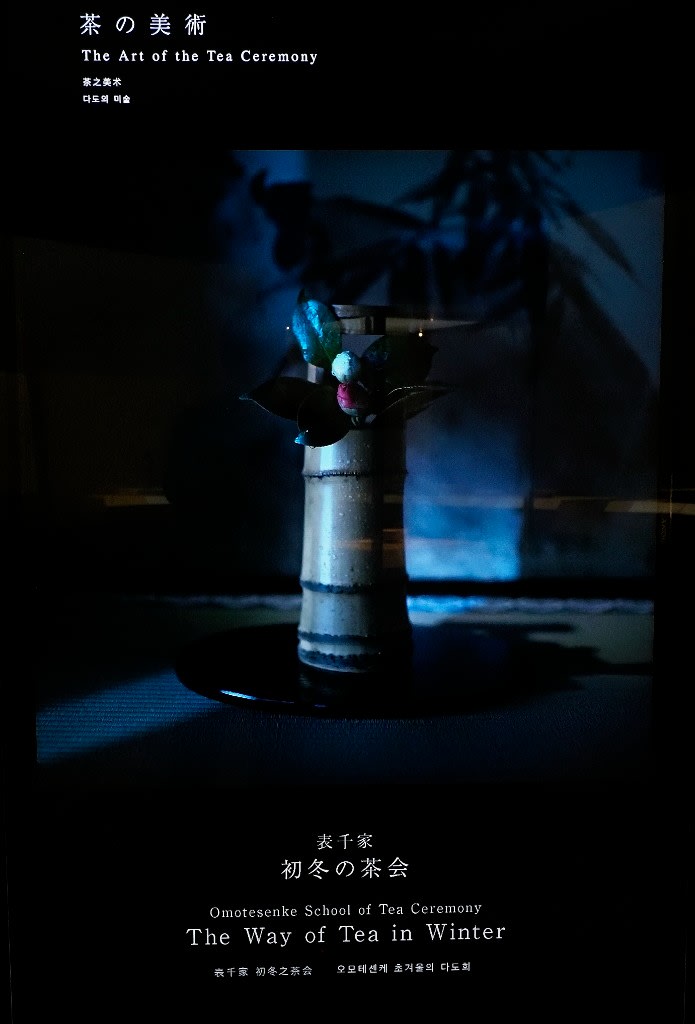

キャプションを読むと、竹花入と須田悦弘の木彫りの花がしつらえてあったようですが、撮りそびれてしまいました。

実物は茅葺き入母屋造で、南東隅の土間庇(どまびさし)に面して躙口(にじりぐち)をあけている。(模型なので、茅葺きは板張りに)

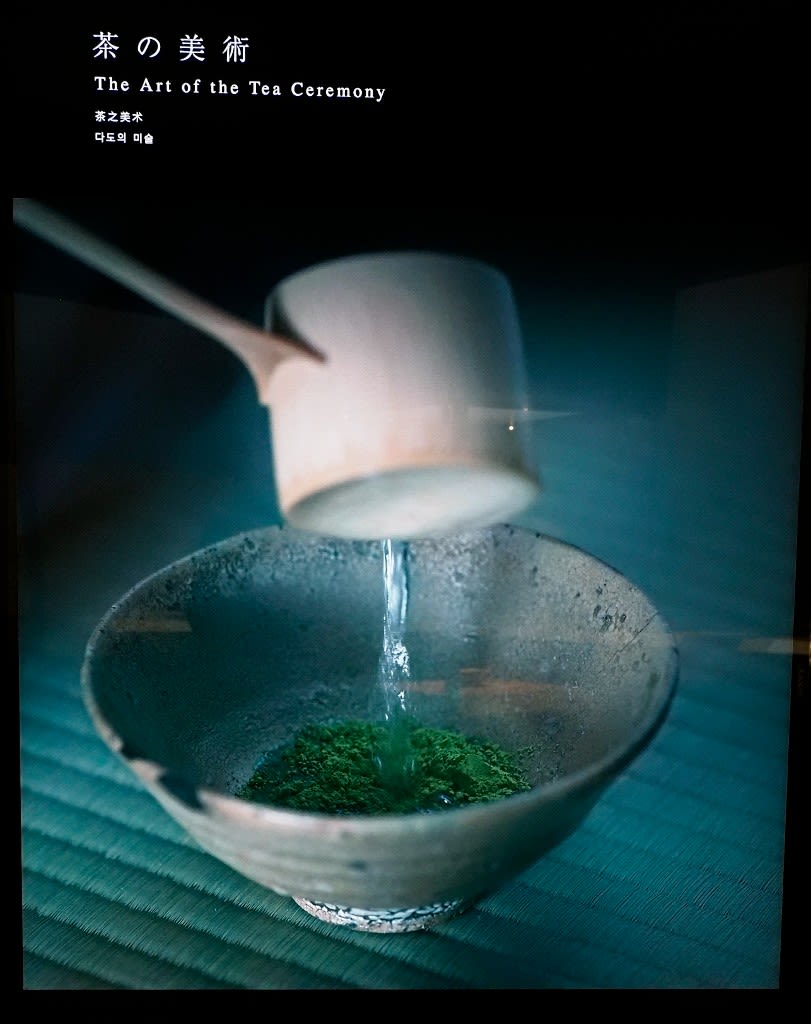

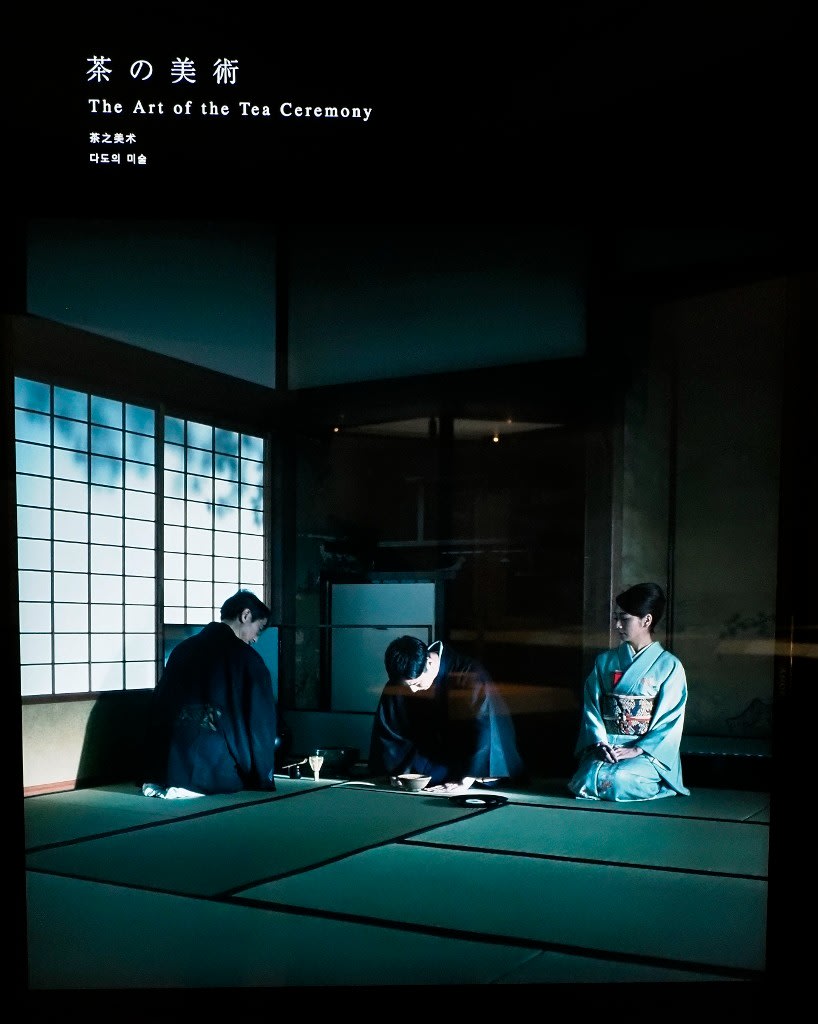

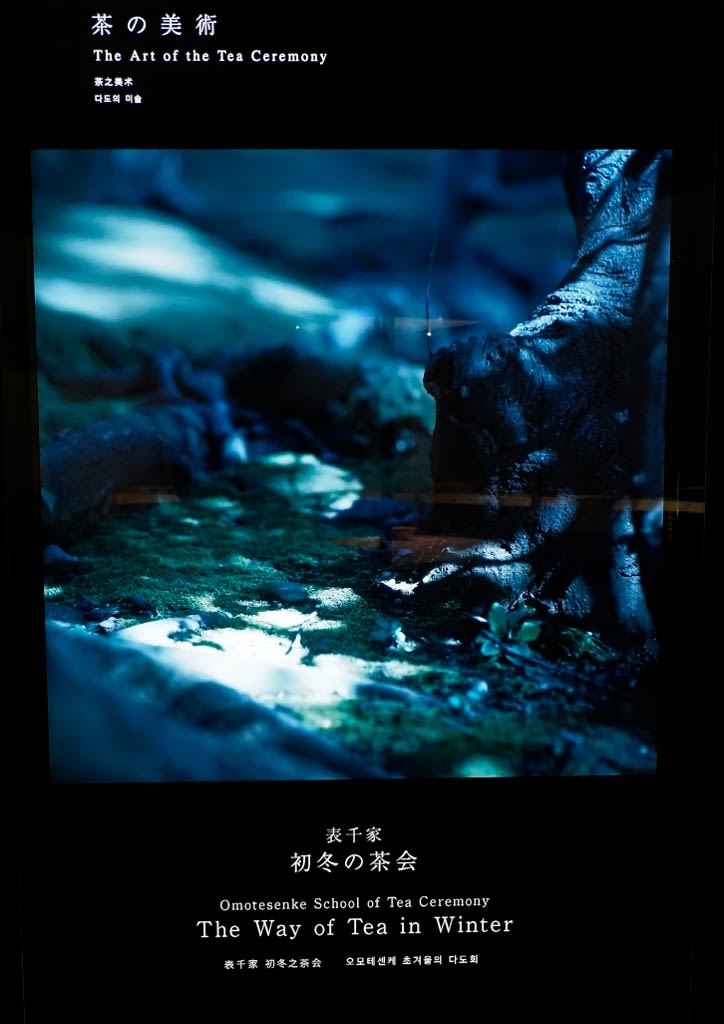

次は裏千家、表千家、両茶道家元の茶会映像の抜粋画面です。

なお、ディスプレイに茶の美術展示室が反射して映っていて、見にくいところはご容赦を。

いかがでしたでしょうか?

私はこの映像を見て、画面の色調がブルーのためか、全体にツーンとした緊張感を感じました。

そして思い出すのが、トム・サックスのティーセレモニー展(2019年)での茶会の実演です。

トム・サックスに茶道を指導したジョニー・フォグ氏が主人となり、展示会場で抽選して当たった

3人の若い女性が客となったティーセレモニー、うーんと唸りました。

米国人らしい茶道具(電動茶筅など)で、スタイルは日本の茶会を踏襲していますが、アットホーム

な雰囲気で客をもてなしていました。

伝統を守る日本の茶道もよし、トム・サックスのような大枠のスタイルは変わらないけど、細部は

全く異なるティーセレモニーもよし・・・茶の美術は広くて深い!

母は茶名を持っていますが、私はちょっとかじっただけの不肖のムスメですので…

コロナ時代、どちらの先生も苦慮なさっているようです。

何しろ茶室は狭いし密だしお濃茶はクラスターの素になりそうだしで、お稽古やお茶会の休止の所が多いとか。

これで文化が途切れなければいいですけどね。

こんなところにまで影響しちゃうのねぇと友人と話していたところです。

toki-tsuboneさんは、茶名は持ってなくても、茶目

っけは、名人の領域だと思います。(^_-)-☆

いろんなお稽古事がオンライン化されて、それなり

に隆盛しているのですが、茶道はどうにもならない

ですね。でも、千年近く続いた文化、大丈夫でしょう

お師匠さんの懐は少し痛むけど。

電動茶筅は凄いですね♪

こんな催しは是非行きたいところですが、もう少し近ければ、と残念に思います。

茶室を再現して公開しているのは有難いですね。

国立東京博物館で5つもの茶室があるとは知りませんでした。

ば嬉しいです。

国立東京博物館の5棟の茶室、凄いですよね。

それぞれについては、過去のブログで紹介はして

いるのですが、きちんとまとまったものではない

ので、今回の記事ではリンクを貼りませんでした。

その茶室で、句会か茶会に参加された方と思われ

る和服の女性が、流れて本館などの展示会場で鑑

賞されている姿をたまに見かけますが、これがま

たいいのです。