五月第二日曜日の朝、いつもの建仁寺座禅会に向かいます。

朝7時過ぎの鴨川

川床が今月から始まっています。

花見小路、まだ観光客も少ないです。

花見小路の突き当たりの北門から入ります。

会場の庫裏に入ります。

今月も参加者は多いです。

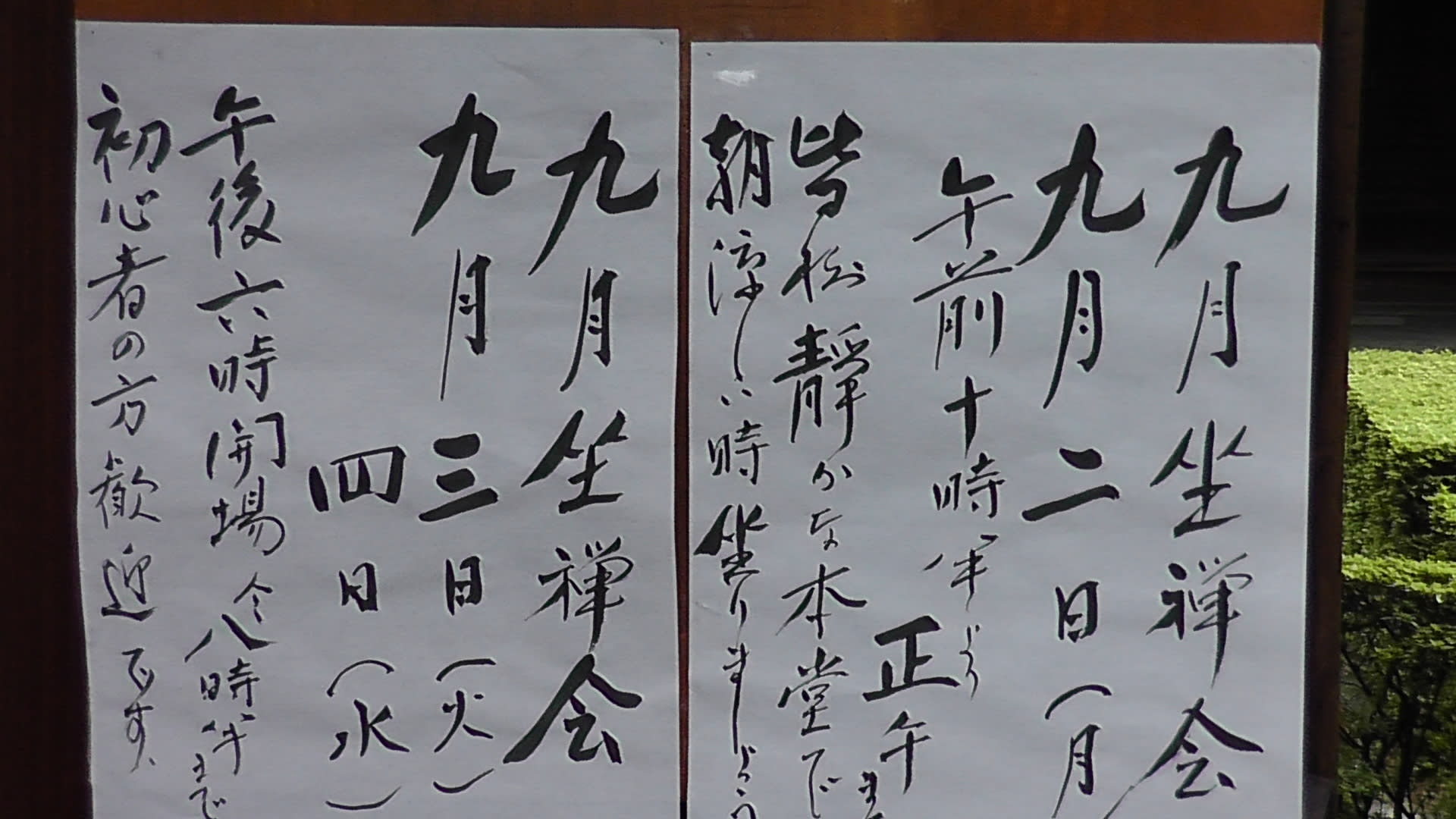

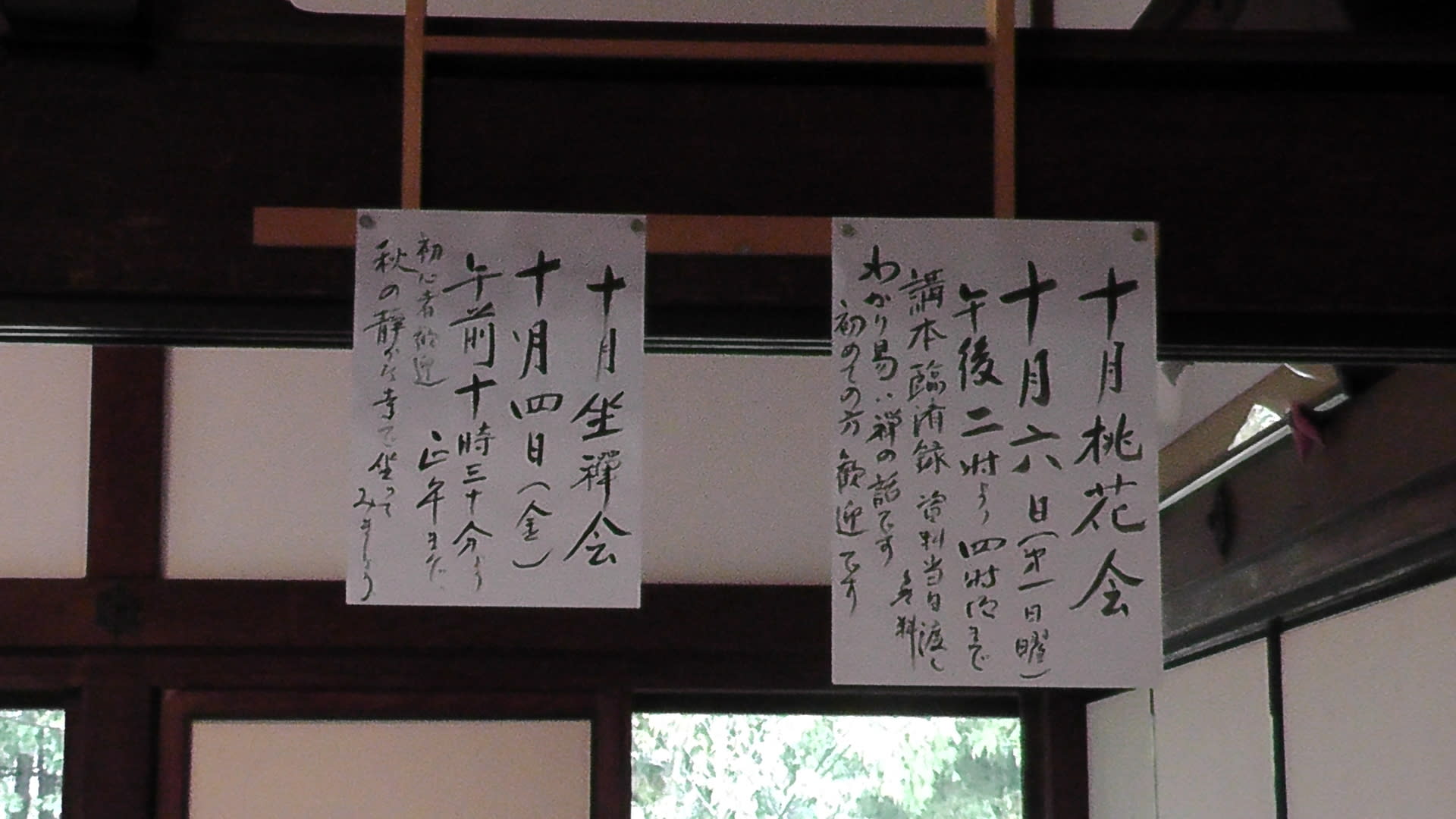

20分2回の座禅の後、読経と茶礼、小堀管長の提唱が行われます。

『無門関』の後、最近は『碧巌録』が続いています。

昨日は第五十六則 「欽山一鏃破三関」です。

管長曰く、己事究明を通して、誰もが持っている仏心、主人公をつきとめよ、と。

座禅会終了後、大好きな潮音庭を眺めます。

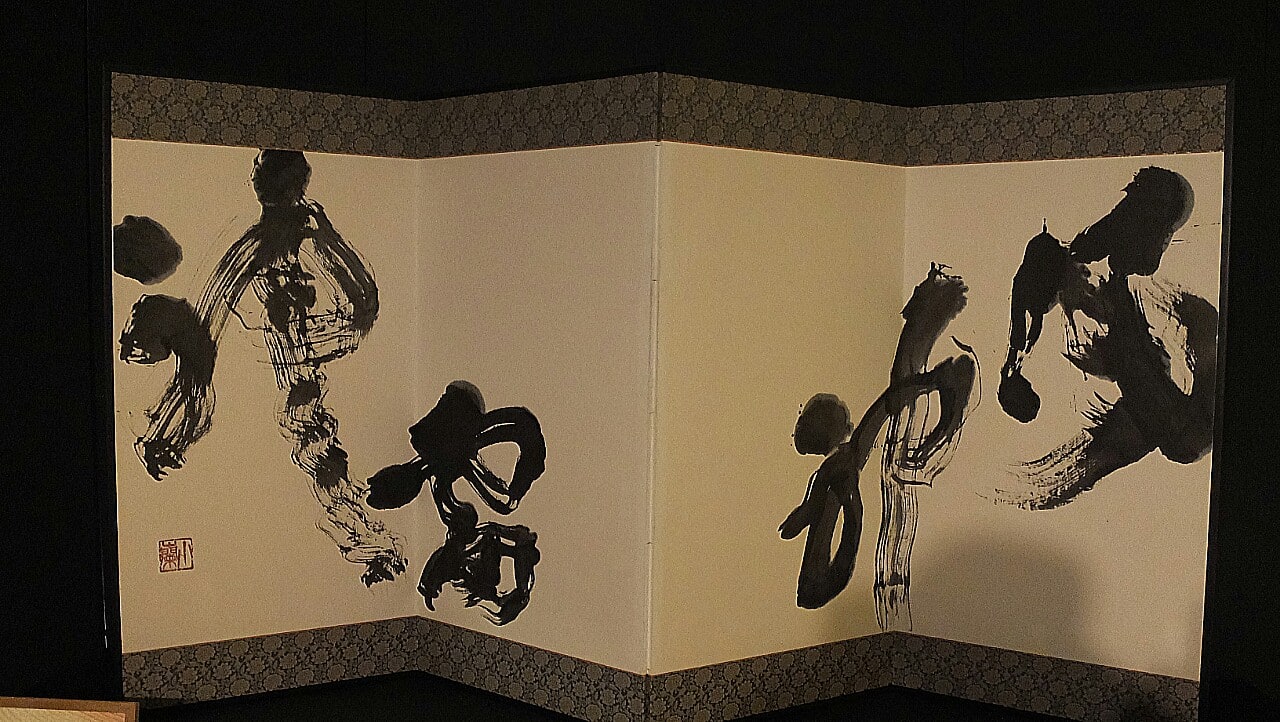

開山栄西禅師八百年大遠諱慶讚特別展『鳥羽美花ー禅を染める』の作品が展示されています。

鳥羽美花は日本の伝統的な「型染」で知られています。

作品 『舟出』

作品『凪』

方丈前庭

お抹茶席 清涼軒

青もみじがきれいです。

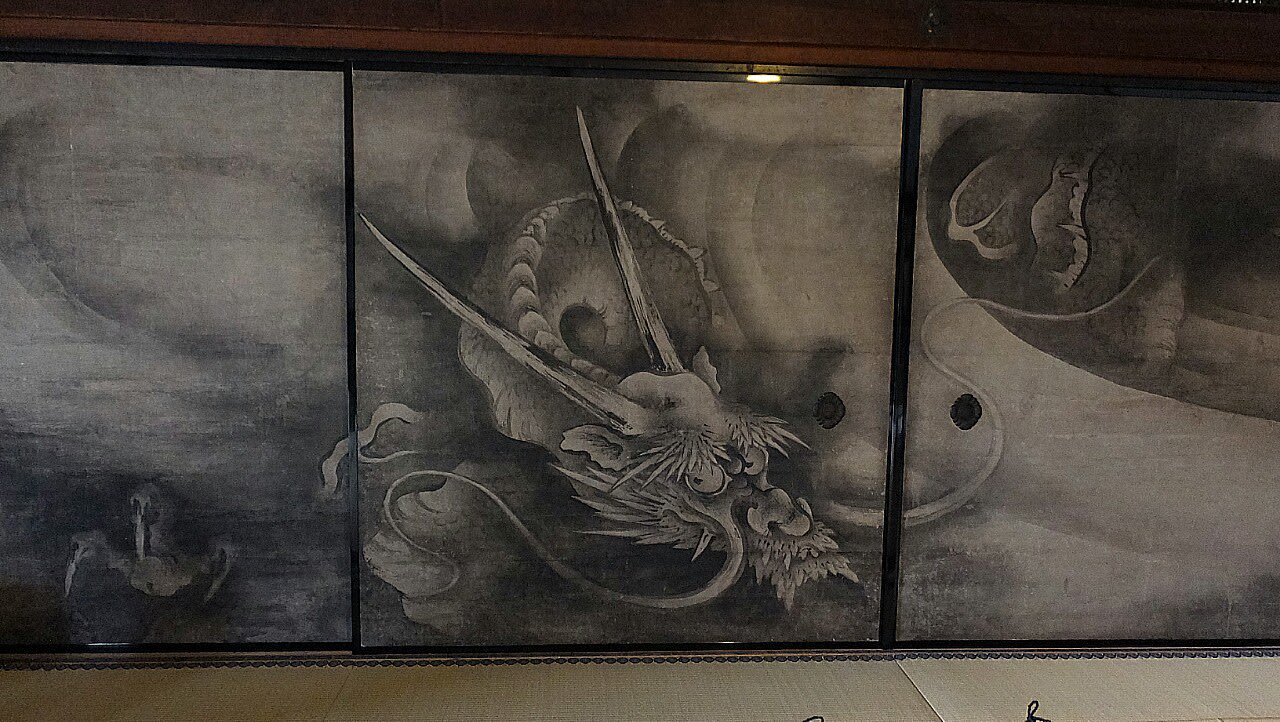

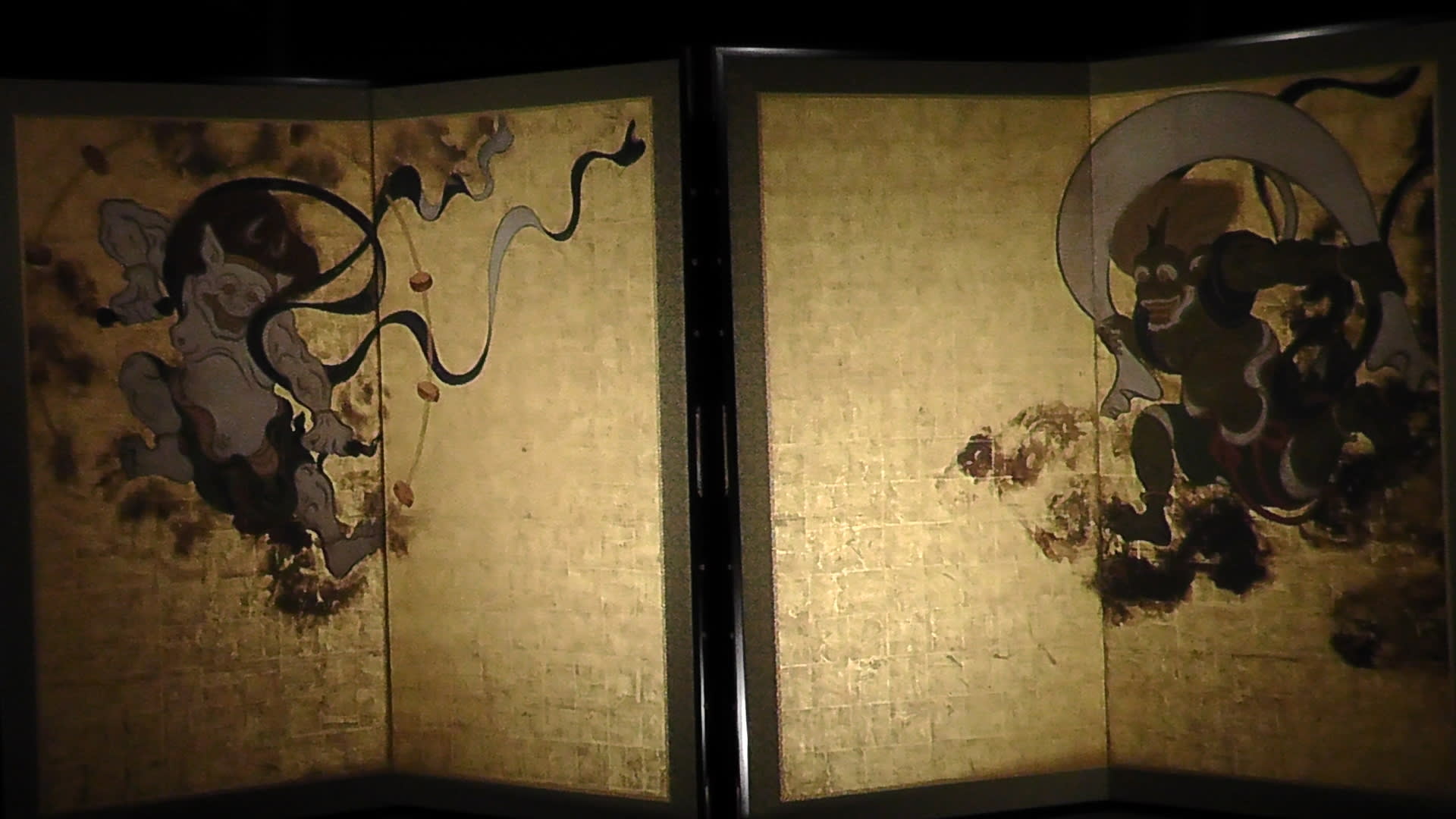

久しぶりに法堂にはいり、『双龍図』(小泉淳作 筆)を見ます。

境内の景色です。

三門から法堂を見た景色

三門の青もみじ

建仁寺を開創した栄西禅師が中国から持ち帰ったお茶が境内の生垣になっています。

ちょうど若葉が茶摘みの時期なのでしょうか、ご近所と思われる方が茶摘みされていました。お話を伺うと美味しいのだそうです。

塔頭寺院の通路にかきつばたが咲いていました。