京洛四季習作 1964ー66(昭和39,40)年

春静 鷹が峯

「鷹が峯の勁く、おおらかな稜線は、光悦、宗達を想い起こさせる。

濃緑の山に対して私は一本の桜を白く配した。」 作者解説

行く春 祇王寺

「祇王寺の苔の庭一面に散り敷いた落花。筧から流れ出る水は、細い流れとなって庭をめぐる。

花びらは浮び、たゆたい、やがてゆるやかに流れ去る。」

青い峡 周山街道

「夏の周山街道まで来ると、町なかの暑さから、身も心も解放される。

北山杉の峡が青の交響曲を奏でる。」

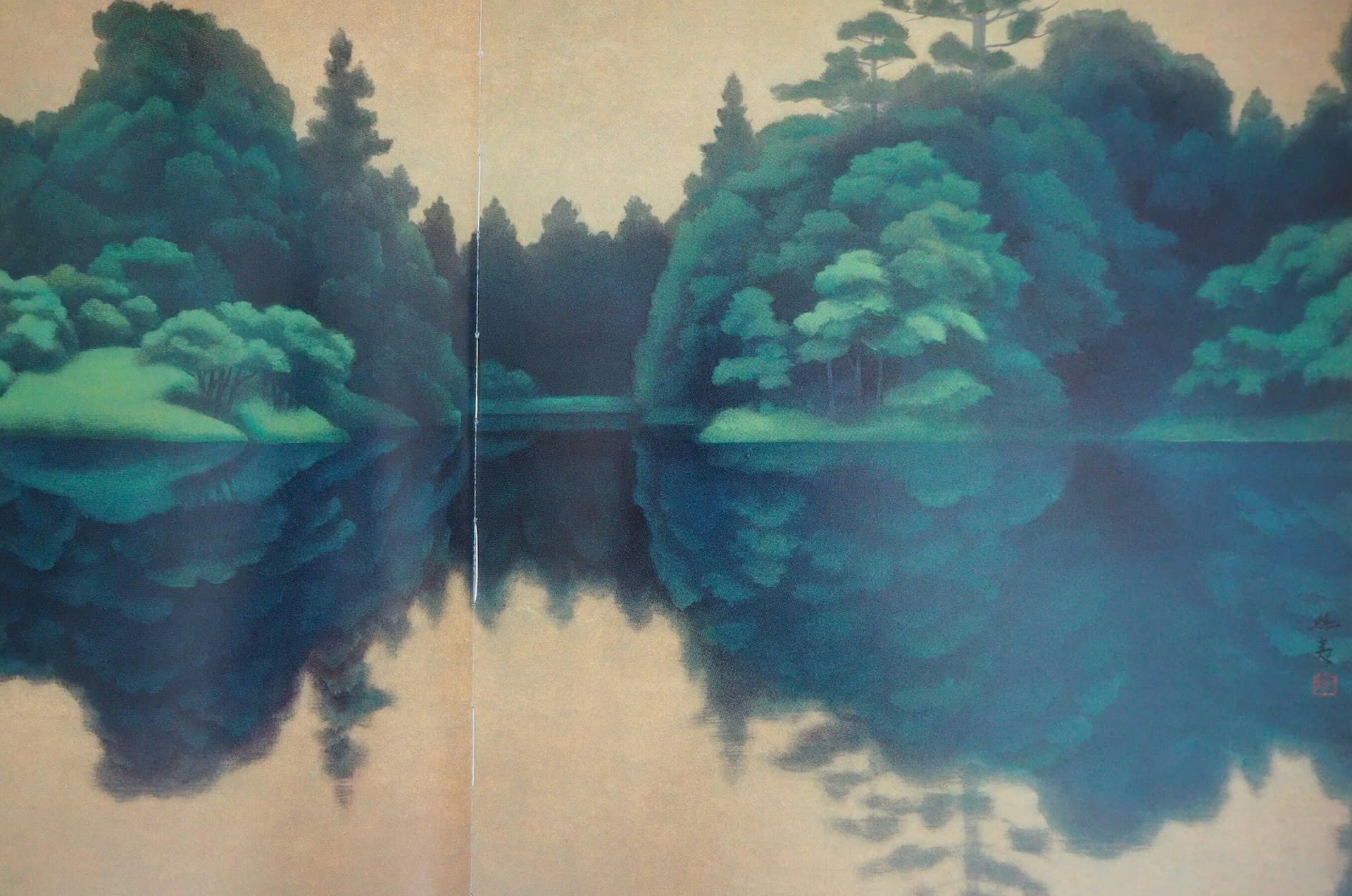

夕涼 修学院離宮西浜

「空と水のひろがりの中を、堤の直線が水平にきる。

豊かな形に刈り込まれた松の繁みが、そのままの姿を投影する。

修学院離宮浴竜池に見る幻想的な風景。」

夏深む 勧修寺

「風景との巡り合いは、ただ一度のものと思う。

ある年の晩夏、山科の勧修寺の庭が、あのように荘厳な静けさに包まれて見えたのはーー」

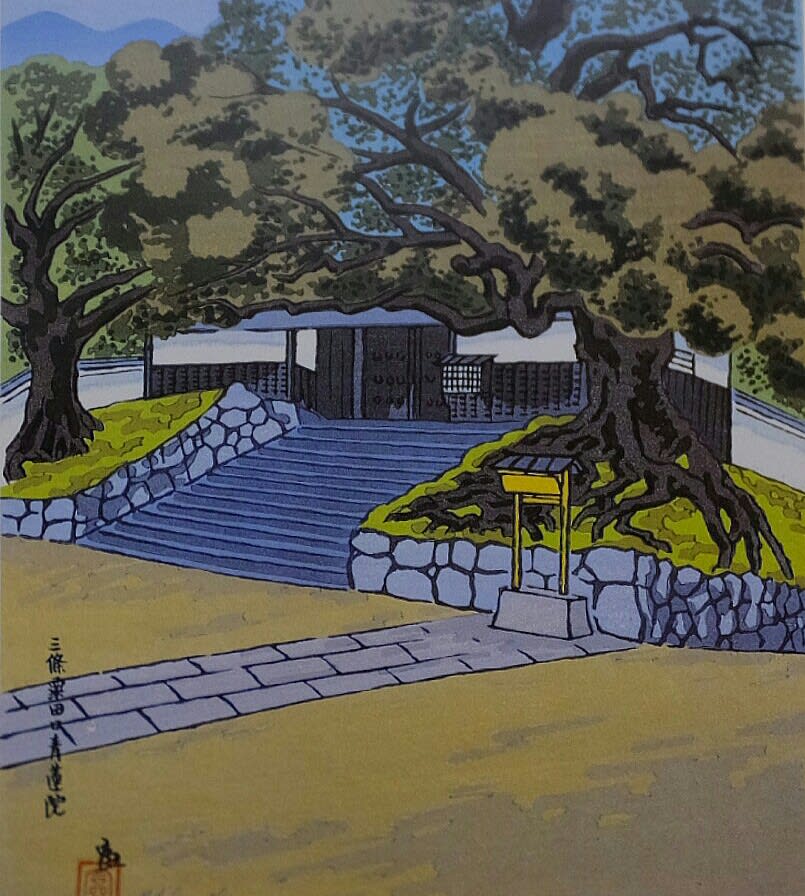

年経る樹 青蓮院の楠

「青蓮院楠。幹と枝に張る力。地表を這う錯綜した根。

幾百年を生き抜いたこの巨樹の、葉の繁りの若々しさ。」

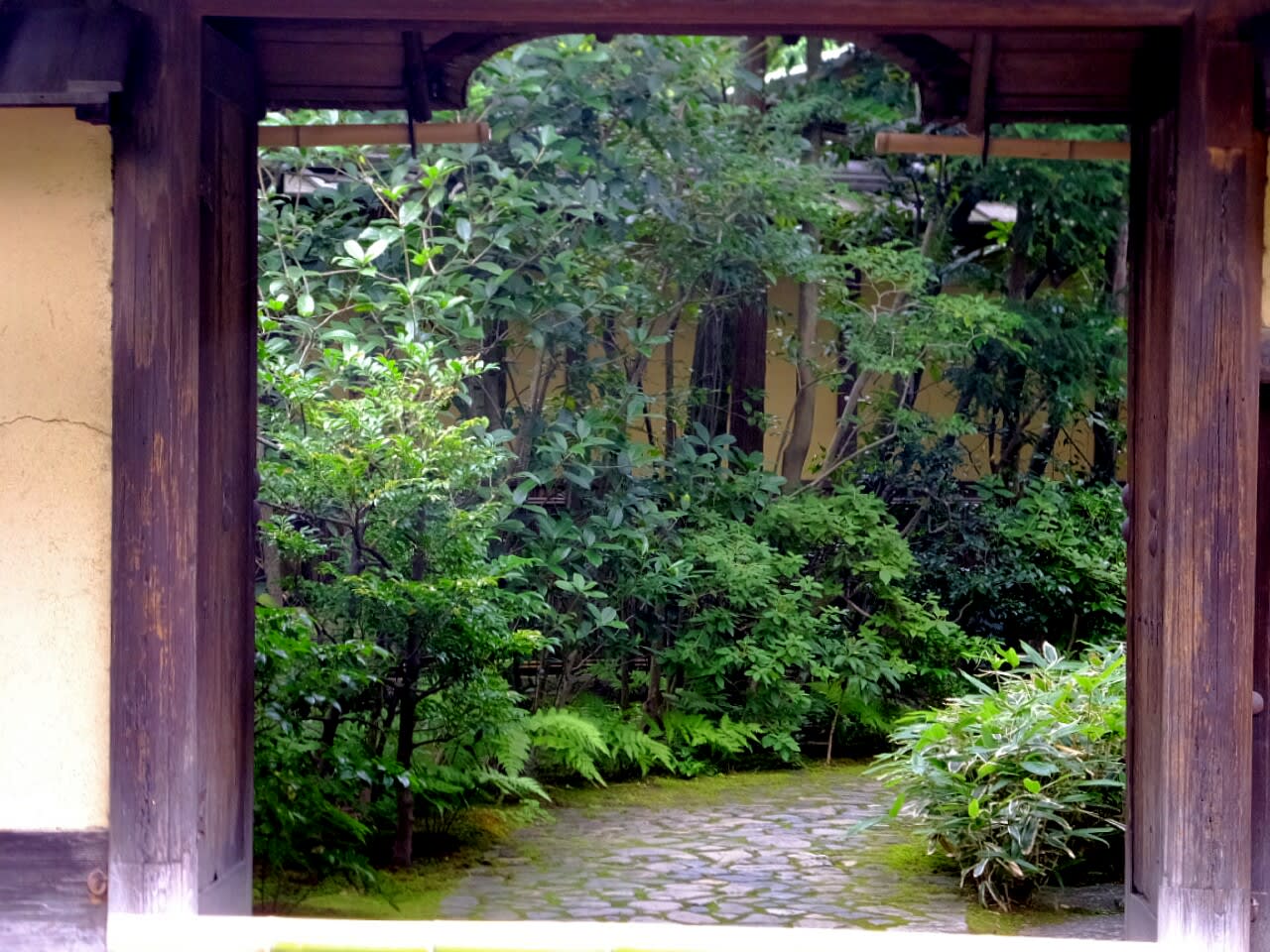

初紅葉 高桐院

「大徳寺高桐院は、紅葉の庭として名高い。庭一面に植えられた楓樹、一基の物静かな灯籠。

茶室の傍に若い楓の一枝が、苔の色を背景に、恥じらうように浮かび出る。」

照紅葉 栂尾

「栂尾高山寺の石水院へと、石段を踏んで登る。

対岸の山の斜面が濃紫色に沈み、逆光を透かす紅葉の鮮やかさ。」

秋寂び 光悦寺

「光悦寺の庭。大胆な意匠の光悦垣の前に、萩の葉は黄ばみ、

もみじの赤が渋みを加える。すでに秋も深い。」

北山初雪 周山街道

「初雪が淡く降った朝、北山杉の山は、清浄な祈りに道隆幻想の山となった。」

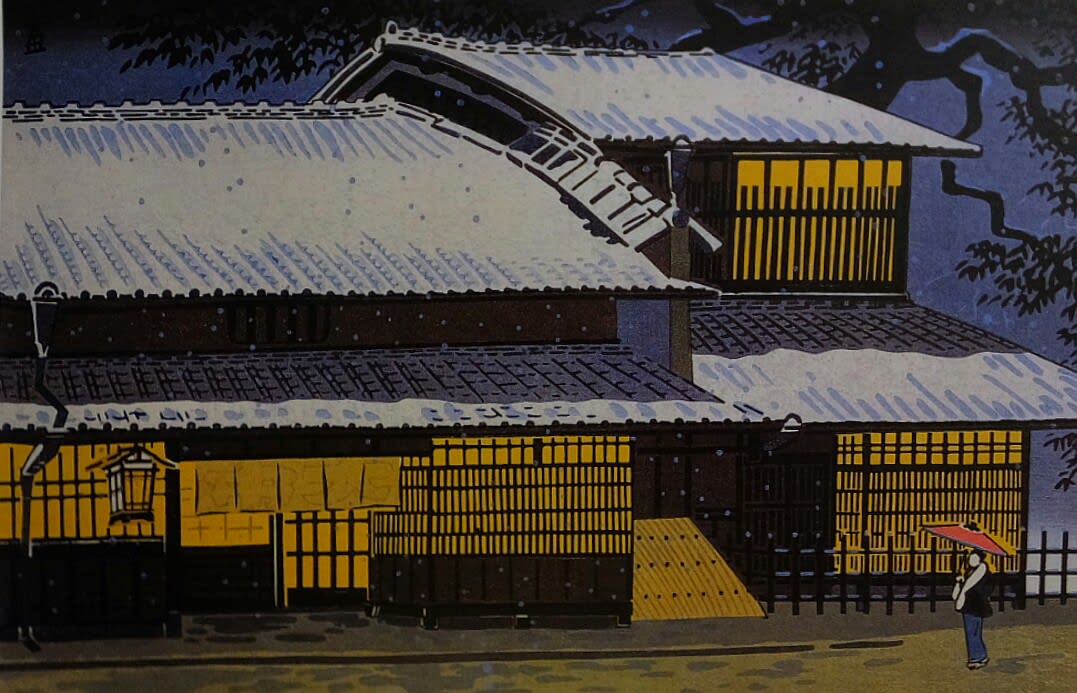

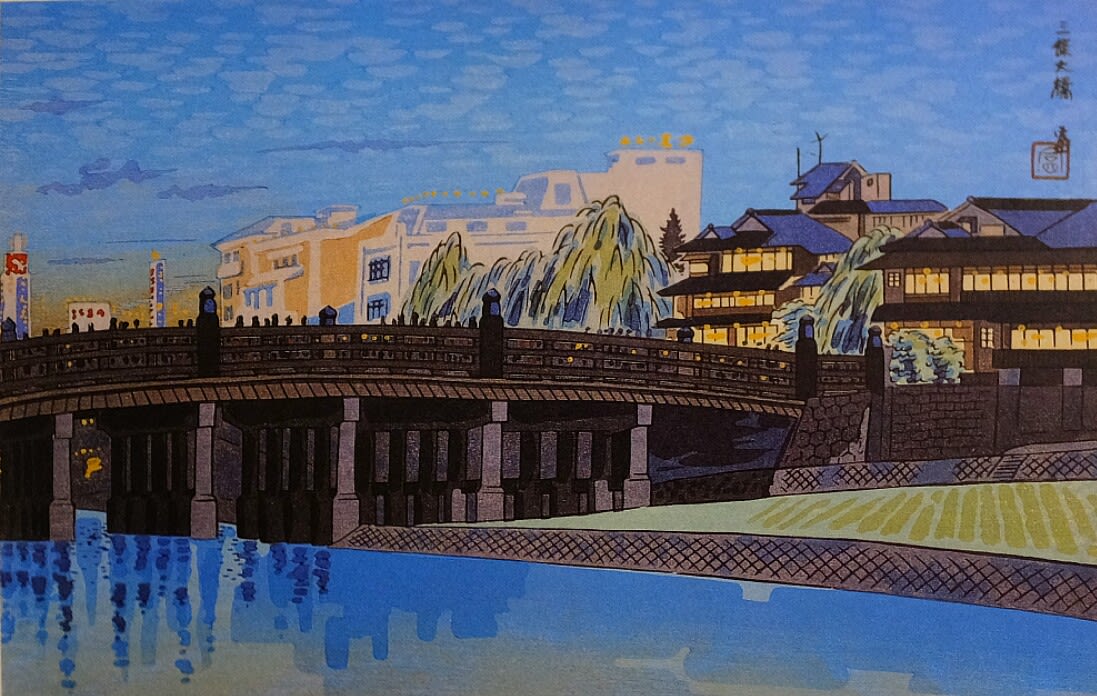

年暮る 京の街

「年暮る京の街に、しんしんと雪は降る。年が逝き、年が明ける。

流転する相こそ生命のあらわれであると、京都の四季は私に語り続ける。」

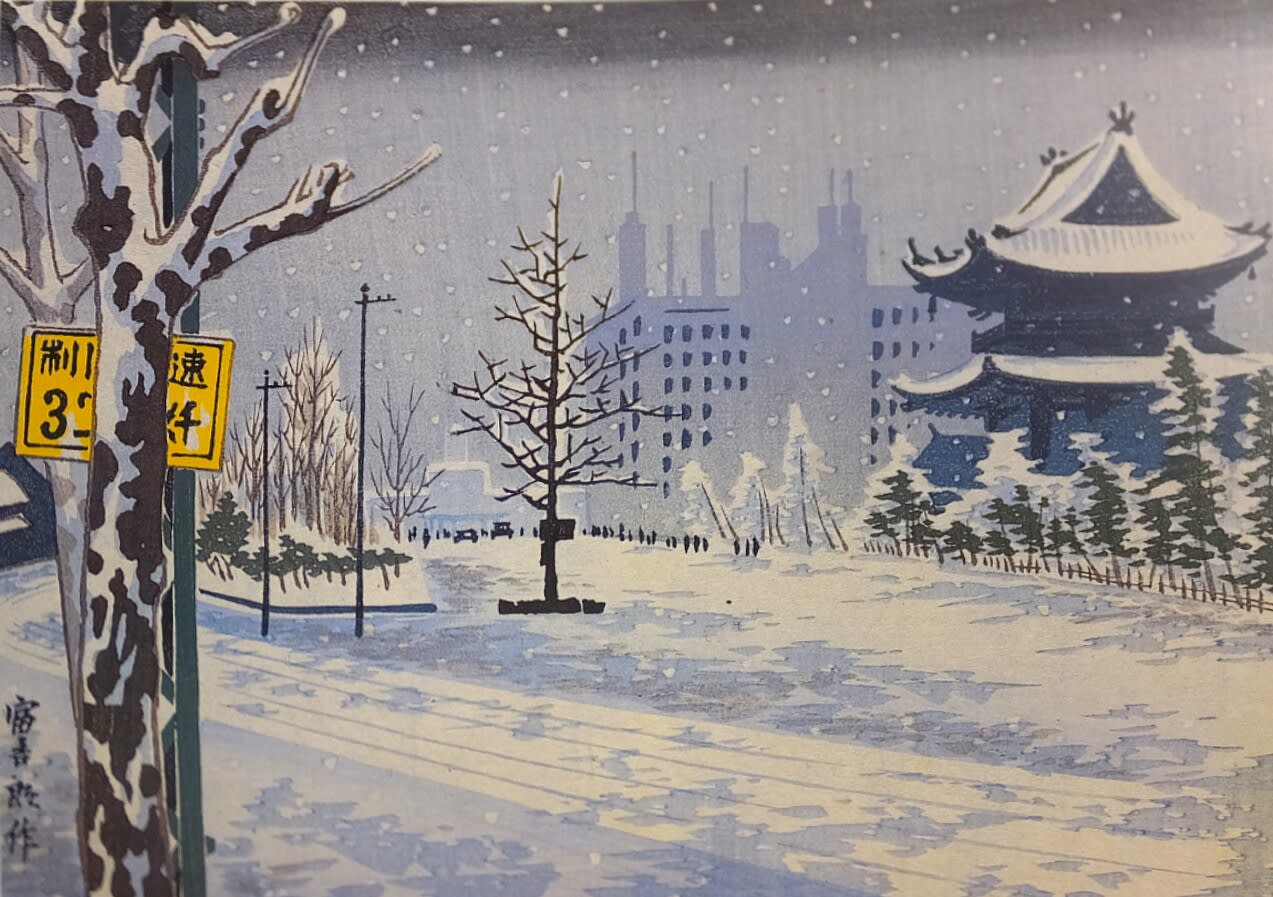

[京都市中京区、京都ホテルオークラ屋上より望む京都の町]

現在の景色

京都の町屋がいかに失われたかお分かりいただけると思います。

川端康成が失われつつある景色とした一つだと思います。