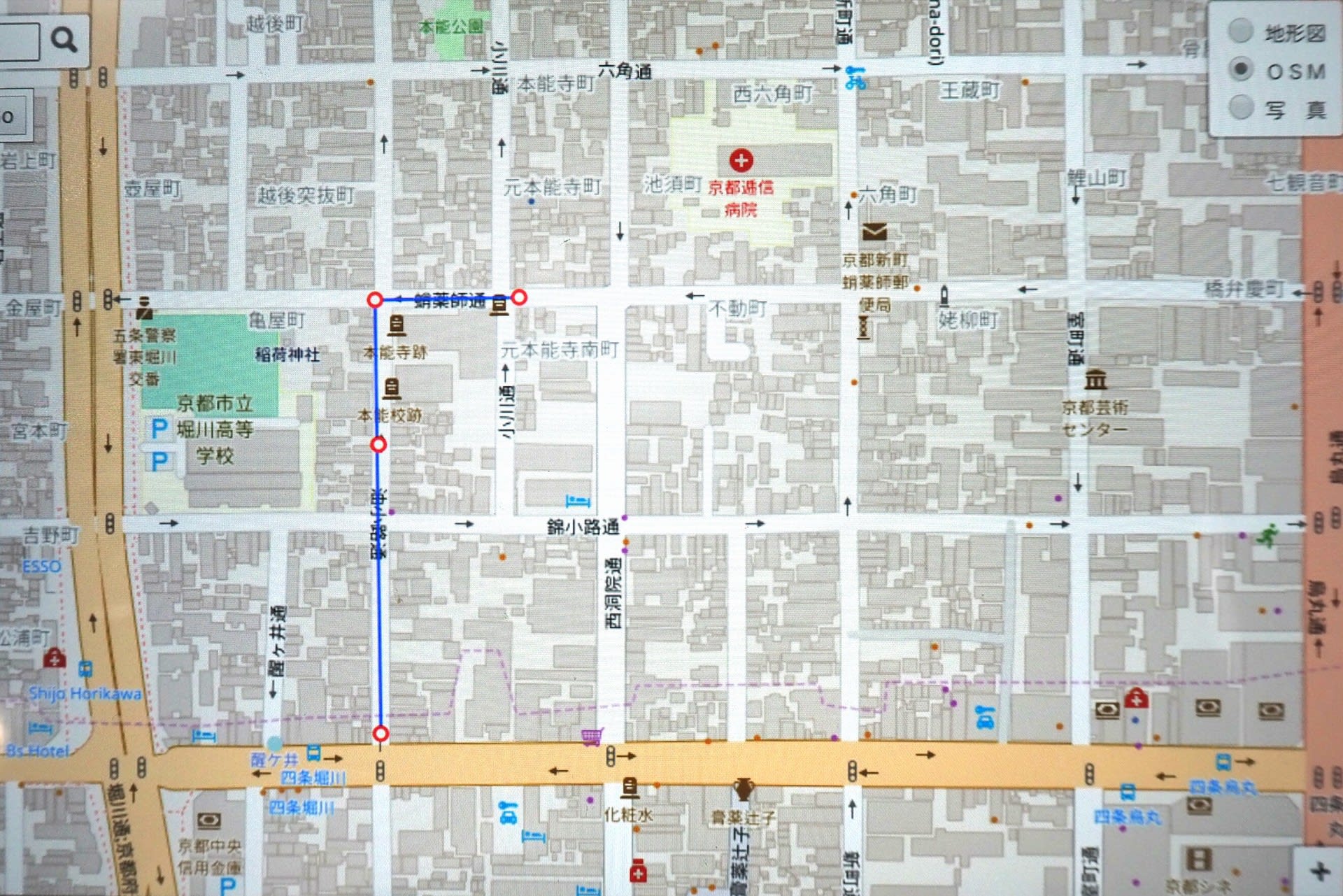

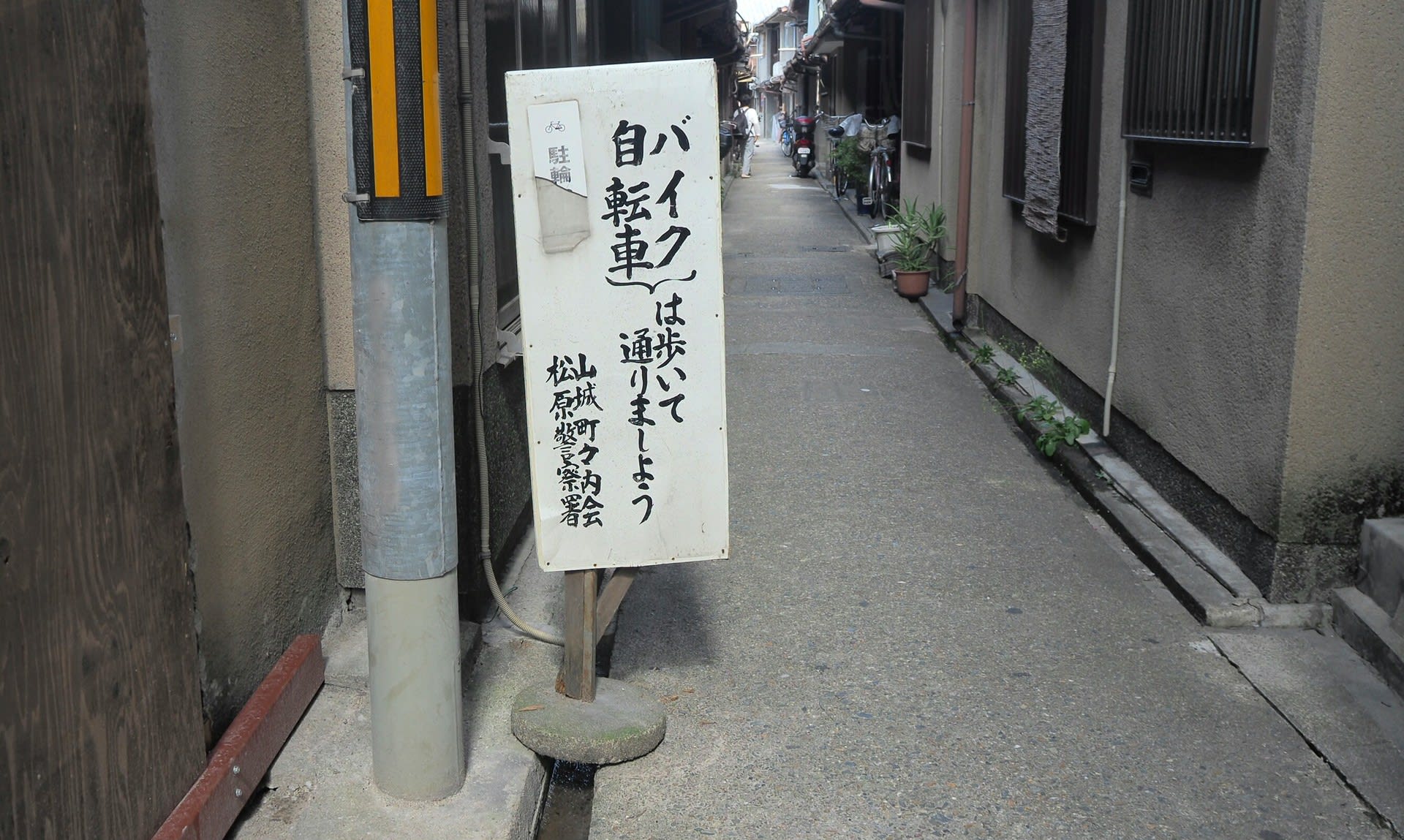

京町屋中京区の続き第5回です。

山本邸

歴史的意匠建造物

中京区押小路通御幸町西入橘町

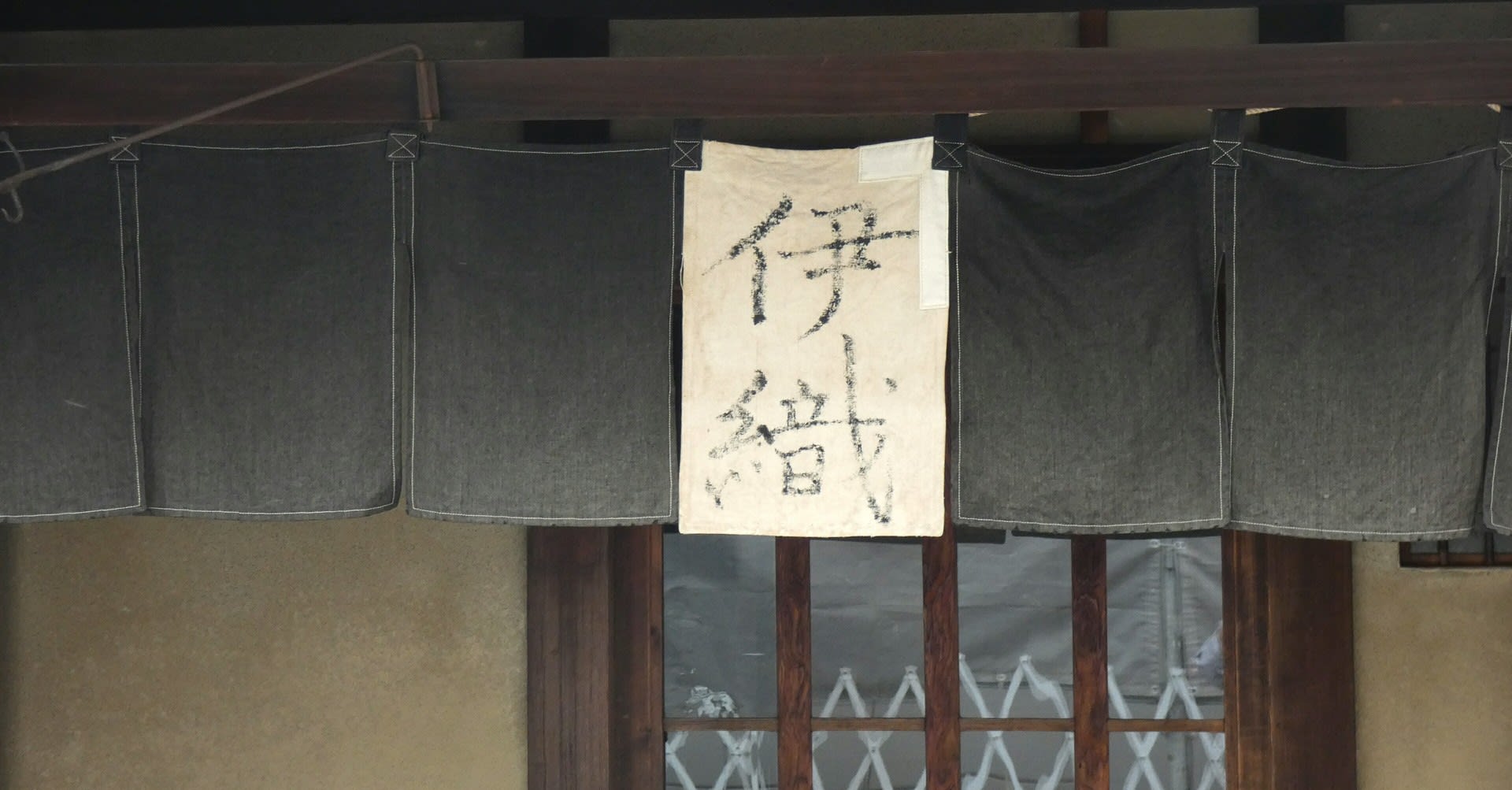

湯波半

歴史的意匠建造物

中京区麩屋町通御池上る上白山町

1716(享保元)年創業の湯葉の専門店です。

ばったん床几に、格子戸、むしこ窓と代表的な京町家の落ち着いた店構えです。

暖簾をくぐるとすぐに作業場が広がり、職人たちの湯葉づくりが見学できます。

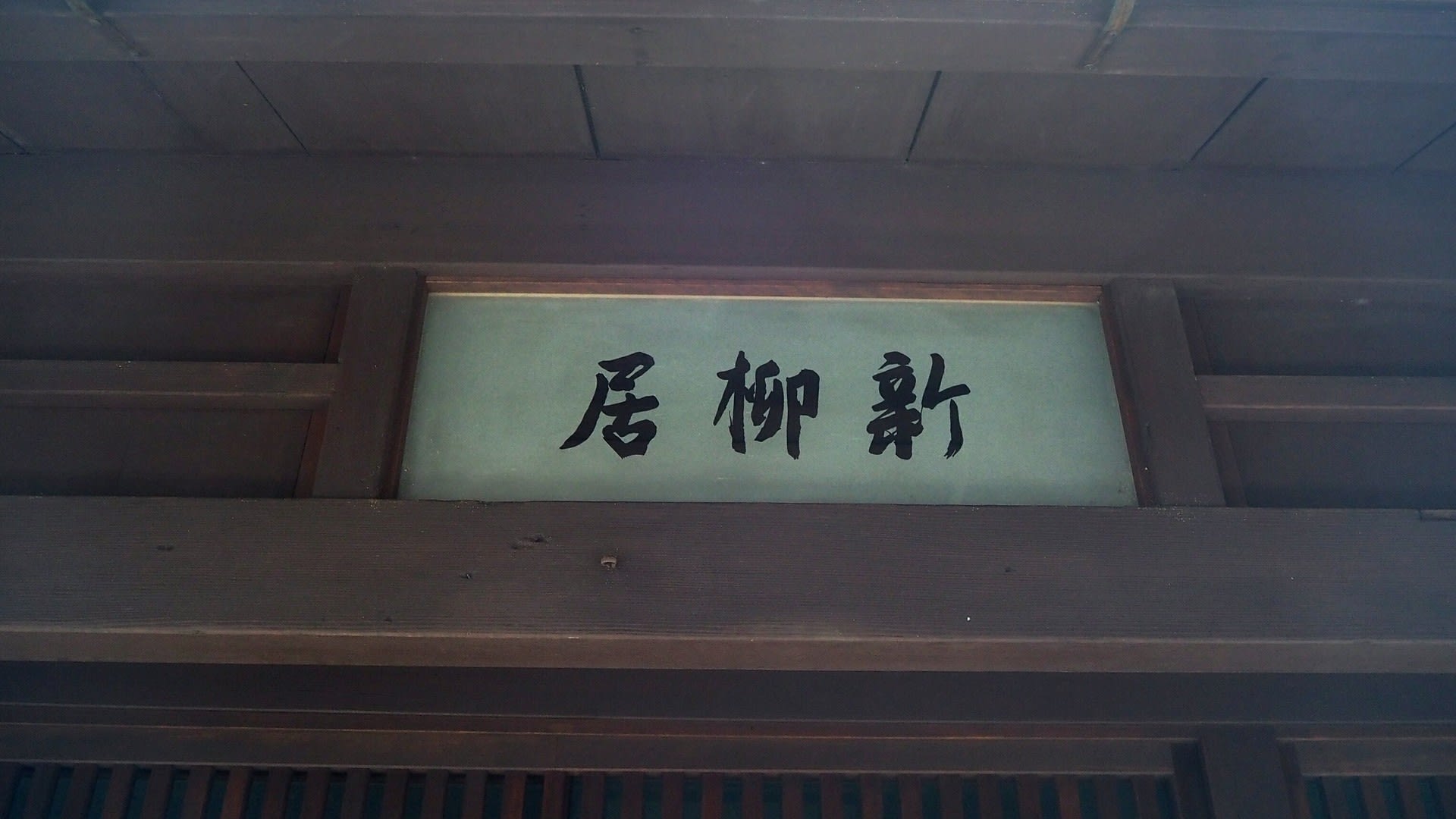

奇竹堂

歴史的意匠建造物

中京区押小路通富小路東入橘町

明治24(1891年)創業の竹の茶道具の名匠「奇竹堂」です。

亀山伊織

歴史的意匠建造物

中京区二条通衣棚西入大恩寺町

京都でも知る人ぞ知る干菓子の名店です。茶会に合わせて注文を行い、受け取るという形式です。

創業約400年、当代18代目。

堀内長生庵

歴史的意匠建造物

中京区釜座通二条上る大黒町

堀内家は代々表千家の宗匠を務める茶家、堀内家の庵号は長生庵といい、利休形二畳台目の茶室を指します。

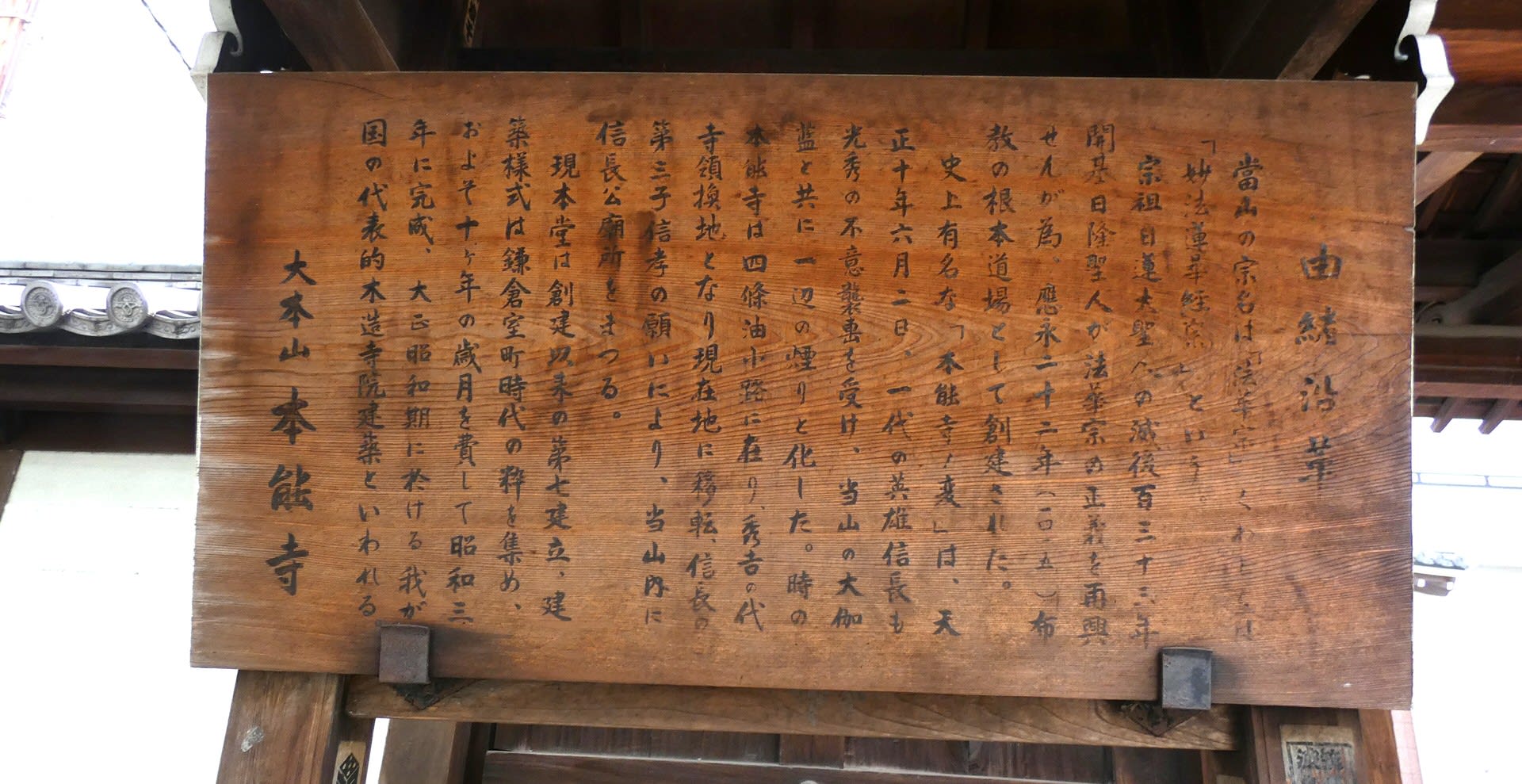

wikipedia以下

堀内家の家祖は国学者と伝えられる堀内浄佐(1612~1699)であり、茶の湯を山田宗徧に学んだと伝えられる。初代、堀内仙鶴は浄佐の養子で、はじめ水間沾徳の門で俳諧を学び、のちに江戸を去り表千家6代覚々斎の門下に入った。俳人としても著名であり、同時代の茶人たちに大きな影響を与えたと伝えられる。4代方合斎が高槻藩の出身であったため、以後高槻藩永井家の茶頭を務めた。8代松翁宗完は明治8年(1875年)にタワフル夕顔蒔絵の立礼卓を考案し、表千家に立礼式を受容した。12代兼中斎は茶家には珍しい京都帝国大学理学部の出身で独特の茶風で知られる(当代分明斎も京都大学理学部卒)。

井尻邸

歴史的意匠建造物

中京区姉小路通堺町東入木之下町

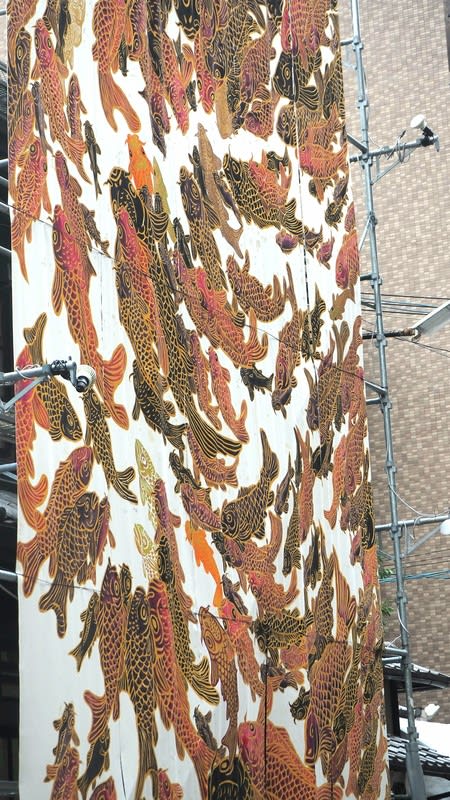

小野邸

景観重要建造物、歴史的意匠建造物

中京区 東木屋町通四条上る二丁目下樵木町

京町屋外観の特徴

屋根一階庇の最前列は一文字瓦葺いています。

横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。

格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。

家の商いや家主の好みでデザインが異なります。

上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。

ばったり床几は元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。

虫籠窓は表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。

防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。

犬矢来

竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。

直線的な町屋の表情を和らげてくれます。

駒寄

家と道との境界に巡らされた格子の垣。元は牛馬をつなぐためのものでした。

意匠もさまざま、栗や欅などの硬い木が使われることもあります。

鍾馗

厄除けの瓦人形は京町屋の屋根の象徴です。

国・登録有形文化財

緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。

登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。

京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。

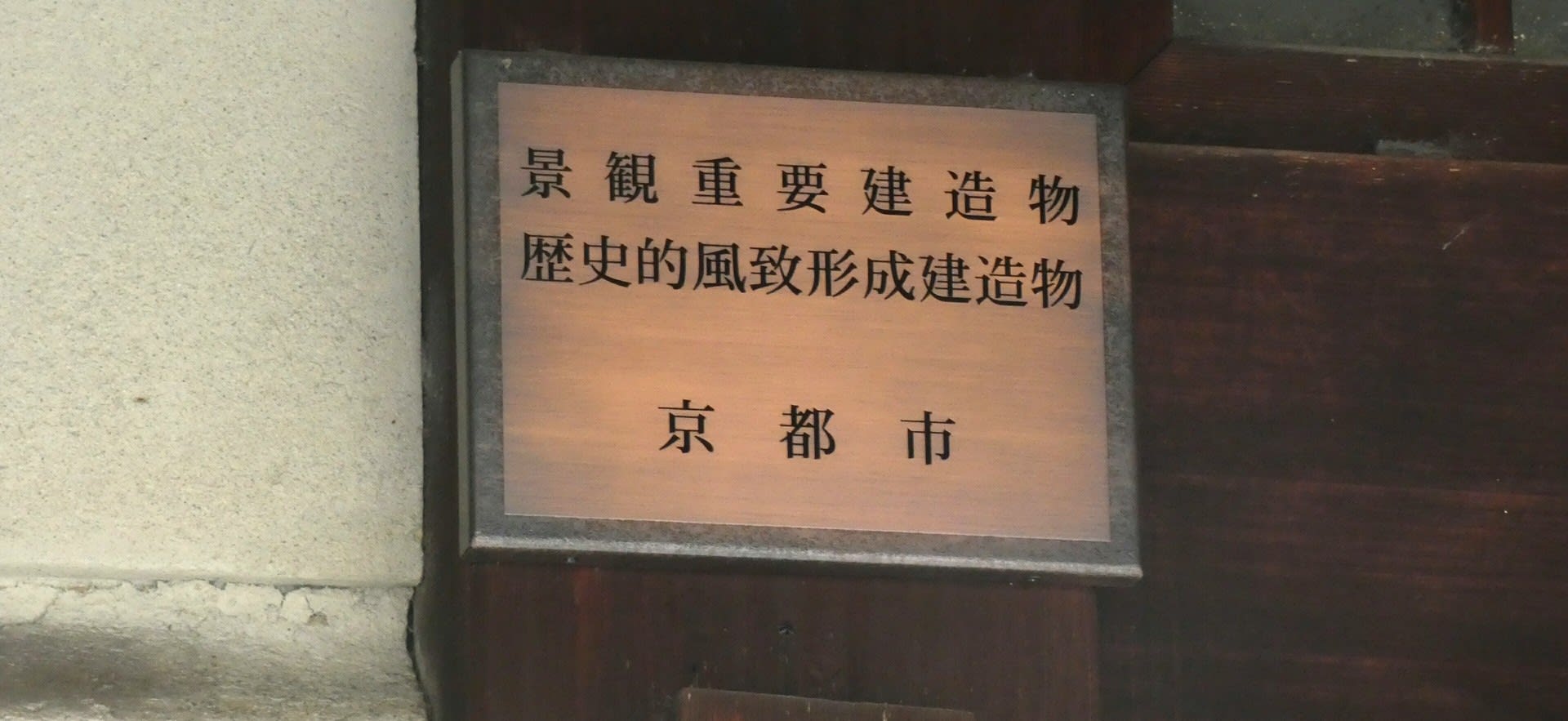

景観重要建造物

平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。

指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

歴史的意匠建造物

歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。

歴史的風致形成建造物

平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。

指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。