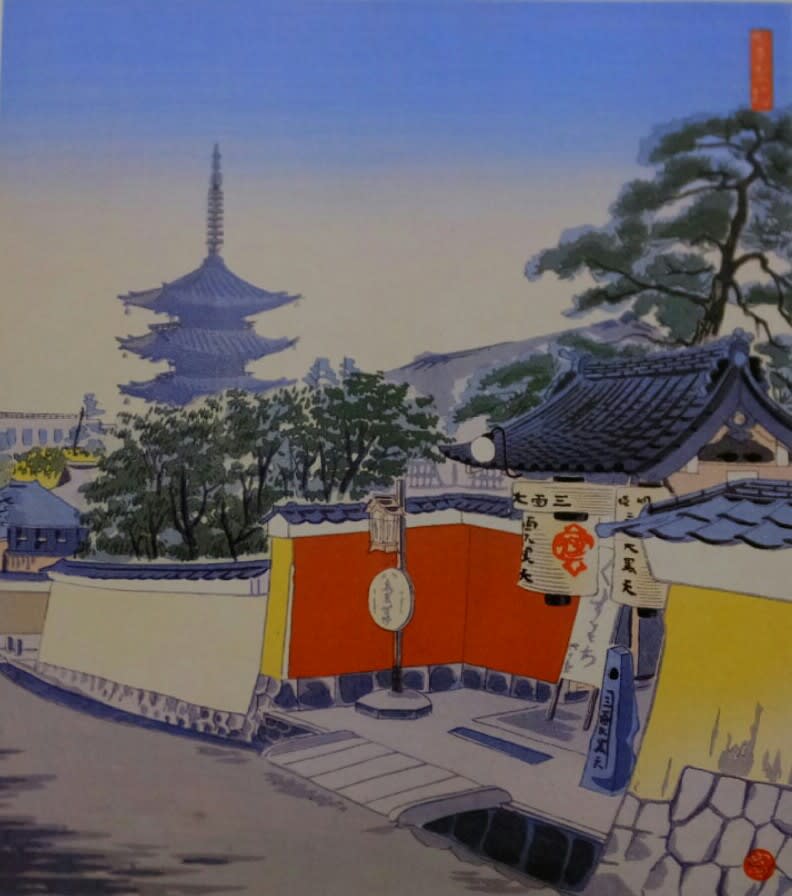

今回の徳力富吉郎「版画京都百景」は「相国寺」です。

作品 「相国寺」昭和45年(1970)

作品解説文

京都禅宗五山の一つである。あまり人が知らないが壮大な禅宗寺院で、有名な金閣寺、銀閣寺も相国寺傘下の寺である。

塔中には和泉式部の軒端の梅もある寺もある。

禅宗寺院は雲水を多く住まわせるので、台所の設備が大きくできている。

煙出し、洗い場、竈などすべてが大仕掛けであり、庫裏はそのすべてを包合する。

禅宗建築独自の直線的な大建築は簡素で美しい。

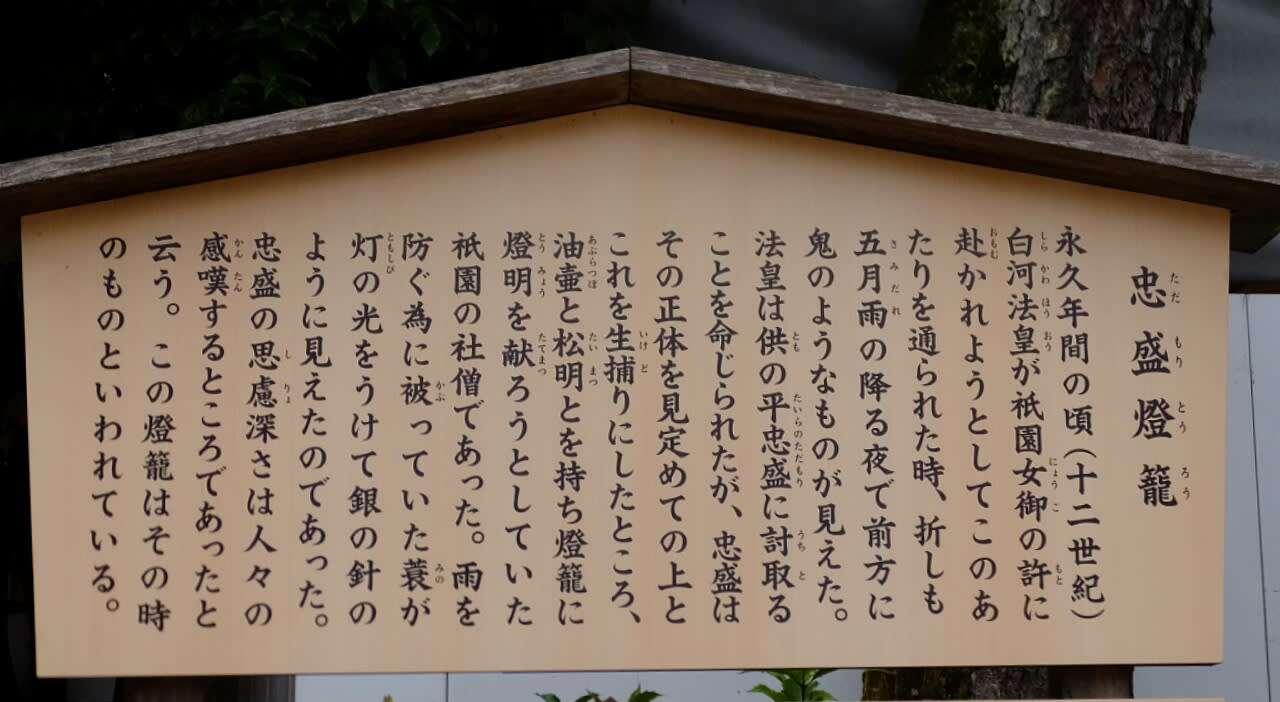

今回撮影の相国寺庫裏

今も全く変わらない景色です。

庫裏全体図

相国寺は10年以上前、初めて行った禅寺です。以来5.6年通い続けました。

日曜日朝、この庫裏を入り坐禅会場に向かいました。

9時から11時まで1時間半坐禅、30分老師のお話です。

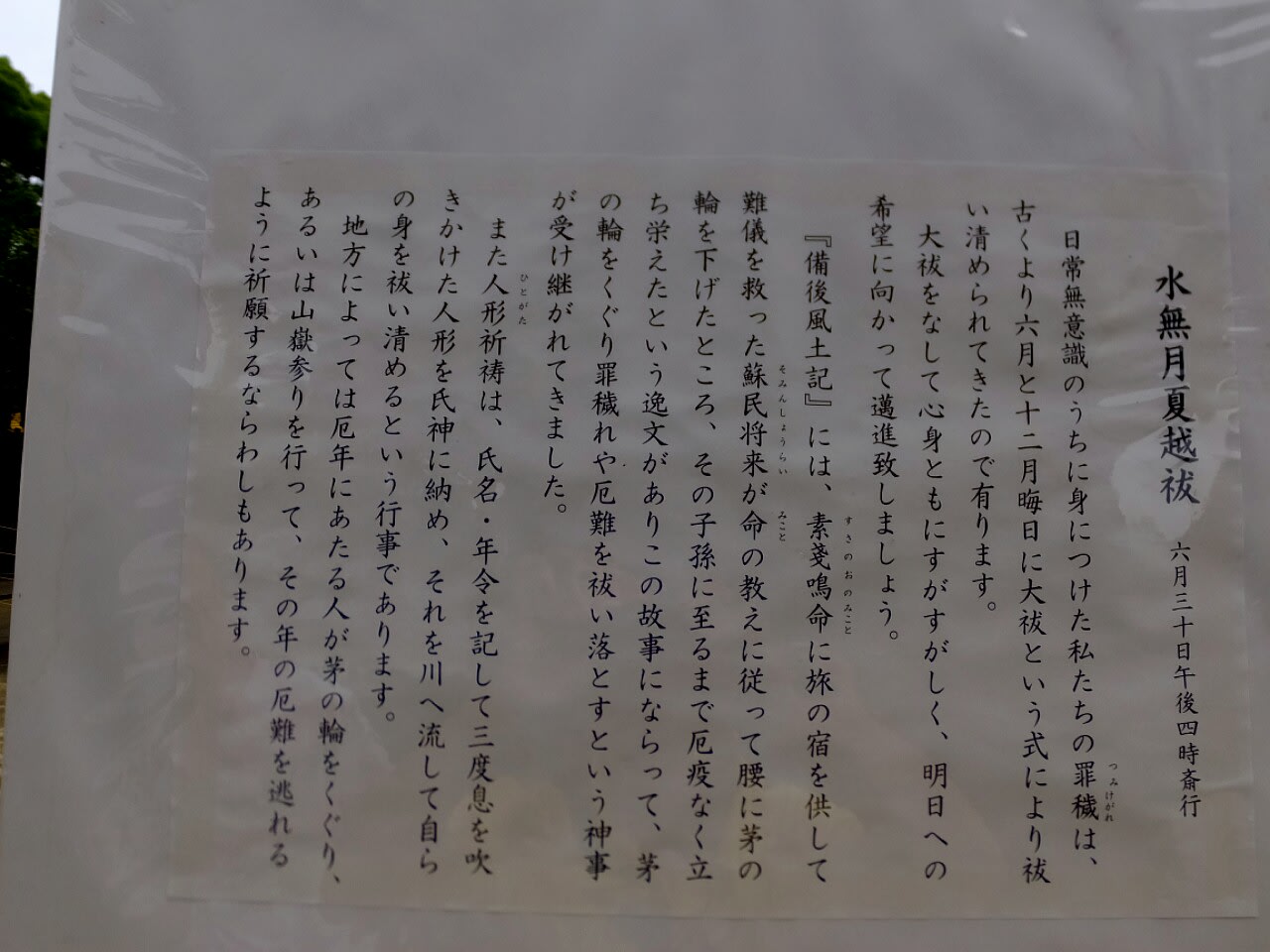

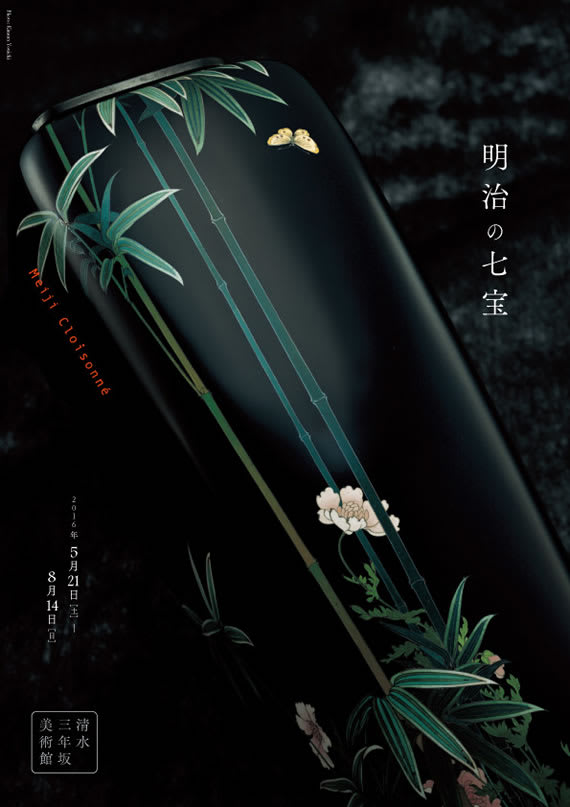

相国寺に行って知ったのですが、承天閣美術館で明日から伊藤若冲展が開催されます。

東京都立美術館で大人気となった 動植綵絵30幅(コロタイプ複製品)が展示されます。

東京ではあまりの大混雑でゆっくり観賞できなかったですが、今回は複製品ですがじっくり楽しもうと思います。

放生池にはいくつか蓮が咲いています。

ミセススローカム

白光

陽山紅

睡蓮

タチアオイ

アジサイは終盤です。

近いうちに美術館にまた訪れます。