今回の日曜美術館は、『祈りのまなざし イコン画家・山下りんと東北』です。

東日本大震災から4年、東北の地で、人々の心の支えとなってきた絵があります。

私は初めて聞く名前ですが、描いたの は山下りん(1857~1939)です。

日本人最初のイコン画家として、300枚ものイコンを描きました。

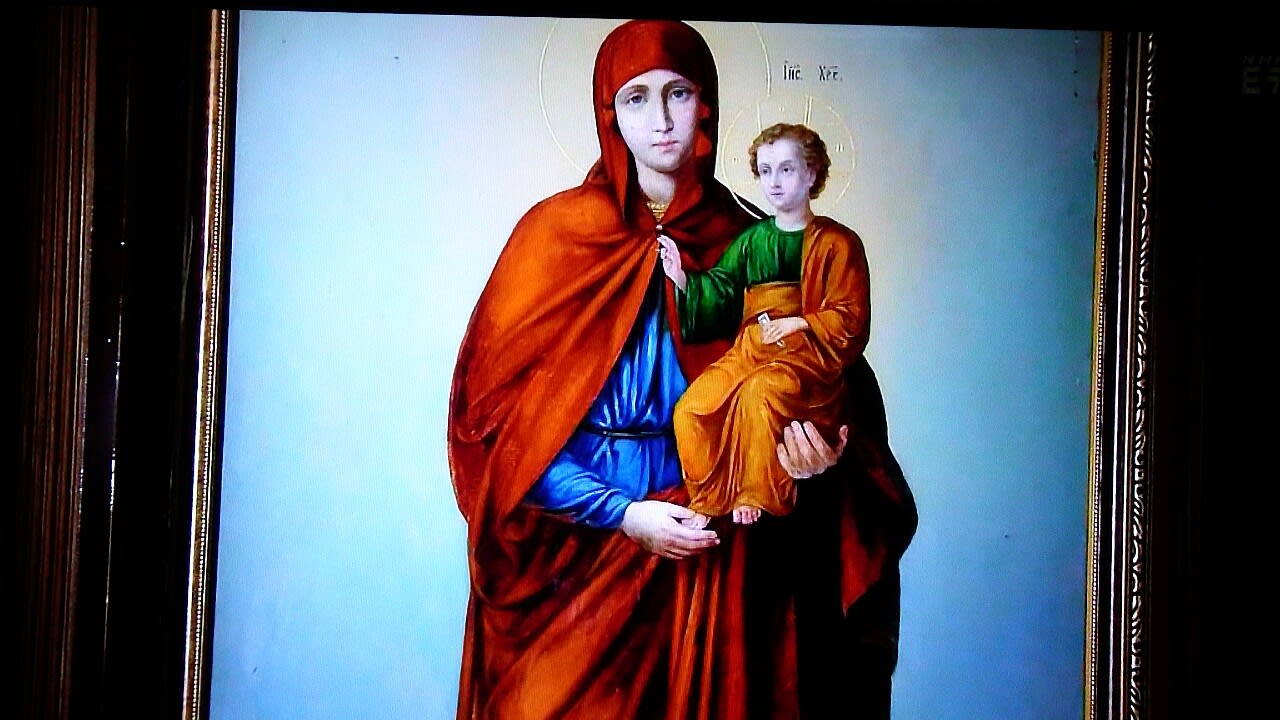

イコンは、教会の祭壇や壁に飾られます。

人びとはその前にたち、静かに祈ります。

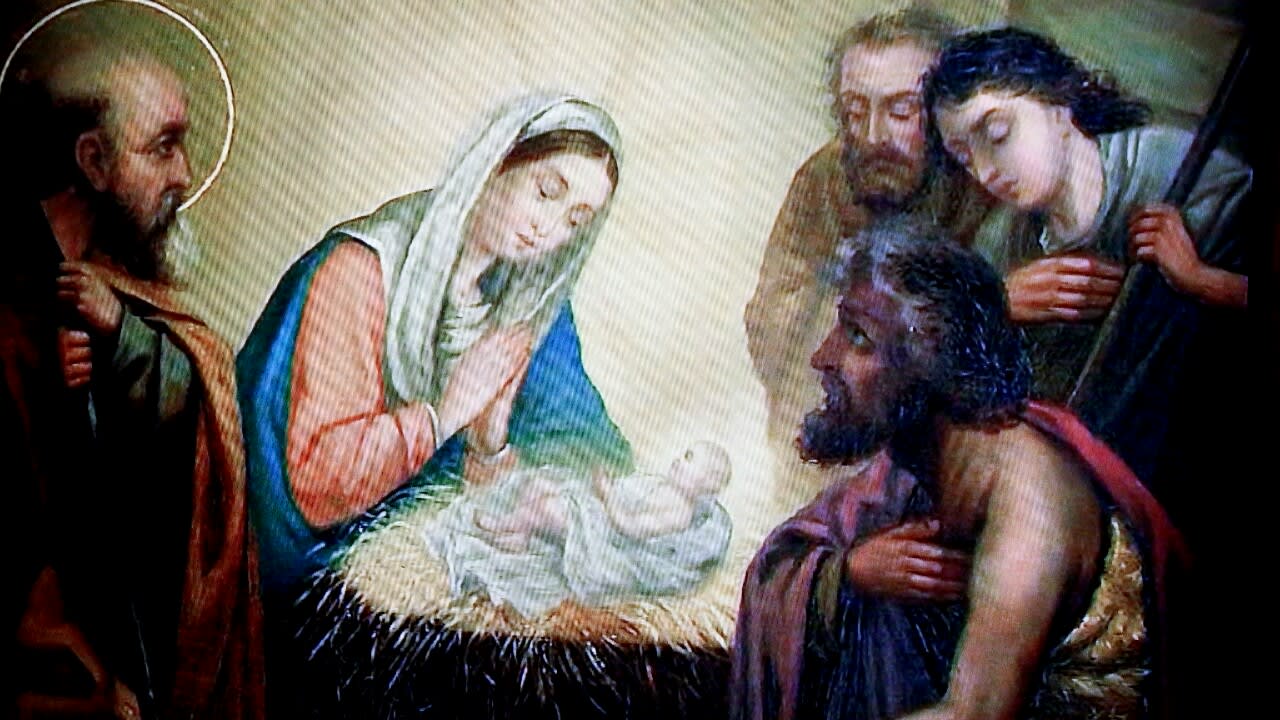

描かれるのは聖人の姿や聖書の物語です。

りんはイコンの伝統を大事にしながらも、日本人に寄り添う絵を残したのです。

東北大震災で多くの教会も被害に会いました。

そのとき、りんのイコンが大きな支えになったといいます。

慈しむようなまなざしで、被災した人びととともに時を刻んできました。

山下りんの代表作

「ハリストス復活」1891 エルミタージュ美術館蔵

皇帝ニコライ二世が皇太子時代に来日した際に献上された作品です。

イコンがある日本の東方正教会・ハリストス正教会は、4割近くが東北地方にあります。

明治時代、戊辰戦争で敗北した旧東北の藩士族が、函館のロシア領事館付設の教会で、

信者となり、郷里にその信仰を広めたためと言われています。

山下りんは江戸時代末、常陸の武士の娘に生まれます。

絵を描くことが大好きな少女は、二十歳のとき、明治政府が設立した西洋美術を教える工部美術学校に入学します。女子の一期生だそうです。

美術学校時代の習作

ここで、西洋画の基礎を徹底的に学びます。

りんは友人に連れられ訪れた教会でロシアから伝道でやってきたニコライに出会います。

りんはニコライから洗礼を受け入信します。

ニコライはりんにイコン画家になることをすすめます。

そして23歳、ロシアにイコン画家になるべく留学します。

イコンは6世紀、ビザンチン帝国の時代に発展しますが、その特徴は、

りんを激しく失望させるものでした。

りんが憧れていたのは、ルネサンスから広まったヨーロッパ絵画です。

画家たちは写実を追求し、神話や聖書の世界を豊かに描いたのです。

しかし、伝統的なイコンは人間味のないお化け画としか見えなかったのです。

失意のうちに帰国してしまいます。

帰国したりんは、ニコライからは教会の敷地に画室を与えられ、

りんの思うイコンを描くようすすめられます。

そして制作された作品

「ウラジミールの聖母」1901

「主の昇天」

秋田県大館市の北鹿ハリストス正教会

りんの初期のイコンが残されています。

いかがでしたでしょうか。

伝統的なイコンに失望し、りんが描いたイコンは、ヨーロッパ絵画の伝統でした。

信者の方々は、山から切り出した木材や石で建てた聖堂に、りんのイコンを迎え、

祈りをささげてきたのです。

どこか日本的な風貌をもつイコンは、誕生や収穫の喜びの ときも、

飢きんや災害のときも、人々に寄り添い、時を刻んできたのです。

そしていまだ復興 の途上にある人々の心のよりどころとなっているそうです。

イコンというのはヨーロッパの宗教画とは異なり、

忠実に模写することを求められたようですね。

ロシア正教はキリスト教とは少し異なるので、

そこからくる違いしょうか。

ロシアではなくカトリックの国に留学されていたら

どうなっていたのかな、とも思います。

私は今まで山下りんという画家は知りませんでした。

初期の習作を見ても、基礎がしっかりしています。

もしも、イコン画家にならなければ、もっと現代で名前を残す画家になっていたように思えてなりません。

どちらがりんにとって良かったのか考えてしまいます。

しかし、りんの絵は単なる絵というより、信者には信仰の対象であり、信仰そのものになっています。

りんの本望かも知れないとも思うようにしています。

Икона は「それ自体」が「聖体」であり信仰の対象です。それ故に「描く決まり」がきちんと決められているものです。

「Catholicなどの宗教画」と比較すること自体無意味です。

コメント中「ロシア正教はキリスト教とは少し異なる」という部分がありますが、これは「大きな錯誤」です。

むしろ「Orthodox Catholic」というように、東ローマ帝国で認可された「基督教」に、より近い位置・歴史があります。

バチカンの方が、後発になります。

もともと「基督教」という「宗教生活基盤」の無い「日本」では「カトリック」の「所謂宗教画」を描く土台はできておりません。昨今の「留学」のような、「遊び半分」かつ「自力」でロシアへ行ったものではありません。

もし、大主教ニコライが「山下りん」へ、ロシア留学を勧め、それが実行されていなければ、単なる「絵好き」で終わったでしょう。

少しきつい内容ですが、日本にも「日本正教」がありますので、正確な認識を得られることを望みます。

また「イコン」についても、正しい認識を持たれることを望みます。