「 ALS完治の未来に向けて!遺伝学的原因によるALS(家族性ALS)の初の治療薬「商品名:QALSODYTM(一般名:トフェルセン)」の早期承認の実現に力をお貸しください!」の発信者の 青木渉 サポーターの会 さんが、最新のお知らせを投稿しました。

大学の学費値上げラッシュの動きに対して、大学生を中心に反対の声が上がっています。お金のあるなしで、大学で学ぶ権利が左右されるのはおかしい。学費の値上げをストップし、無償化に向けて引き下げることは重要課題です。

孤児であるジュディが月1回手紙を書くことを条件に「おじさん」から大学進学の資金援助をもらえることになったのは、ジーン・ウェブスターの小説『あしながおじさん』。100年以上前に書かれました。

ジュディが書いた手紙という形で物語が進んでいく小説です。その形式は初めて読んだ中学生のとき、新鮮に感じました。実は本編以上にわくわくして読んだのが『続あしながおじさん』のほうです。

ジュディの大学時代の親友、サリーが、孤児院を改善するための院長に任命され、四苦八苦しながら子どもたちのために改革に取り組みます。サリーの苦闘に共感するとともに、本編ではあまり出番のなかった孤児の子どもたちの姿が描かれていて、印象に残りました。

アベノミクスによって経済格差が広がり、「子どもの貧困」はますます深刻です。子ども食堂や食料・学用品の支援など民間の取り組みも活発に行われています。しかし国民の「自助・共助」頼みではなく、政治の責任での解決こそが求められています。

「あしながおじさん」は子どもを支援する活動の代名詞になっています。けれども、「おじさん」に頼らずとも、すべての子どもが豊かに生き生きと学び暮らせる世の中にしたいものです。

低すぎる削減目標の見直しを

温暖化による極端な異常気象が頻発しています。このままでは南極氷床の融解など不可逆的な事態を招き、島の水没や食糧危機など人類の存続に関わる問題が生じます。

これを避けるには、産業革命前からの気温上昇を1・5度以内に抑えるよう、世界全体で温室効果ガス(GHG)の排出を2013年比で35年に66%削減することが必要です。先進国であり、世界第5位の排出大国である日本はさらなる削減が求められています。

しかし、環境省と経済産業省合同の審議会は24日、35年の削減目標を60%とする地球温暖化対策計画案を示しました。日本共産党は目標を75~80%とするよう申し入れを行いました。

■批判の声を「黙殺」

審議会では、「1・5度目標を守る水準を下回っており国際的に説明できない」「削減のためのコストばかりが議論され、被害やその対策のためのコストが考慮されていない」と異論が噴出し、日程を延長する異例の事態となりました。

会議では、目標引き上げを求める委員の意見書の読み上げが拒否されるなど「黙殺」され、経団連の提言と酷似した60%案が唐突に提案されました。「シナリオありきだ」と批判があがり、若者たちは目標引き上げと審議の透明性を求め緊急署名を提出しました。

世界では再生可能エネルギーが最も安い電源となり、燃料高の中、エネルギー安全保障上からも加速度的に導入が進んでいます。石炭産出国の豪州やインドネシアも石炭火力の廃止を決め、再エネの大量導入に動いています。

日本は化石燃料を輸入に頼っており、再エネ推進の経済効果は世界的にみても大きく、太陽光発電の屋根置きや遊休農地の一部活用だけでも大規模導入が可能だと指摘されます。しかし政府の計画には、再エネ導入などGHG排出削減の具体的な対策がなく、会議で批判の声があがりました。

リコーなどの企業が参加する「日本気候リーダーズ・パートナーシップ」は「再エネ調達は企業にとって喫緊の課題」「日本の競争力が脅かされかねない」と、35年までに再エネ比率を60%以上とし、75%のGHG削減を求めました。

■背景に巨額の献金

日本では原発と、火力発電存続のためのアンモニア混焼などの新技術の開発に巨額な支援が行われ、再エネ導入は停滞しています。この遅れを逆手にとって、会議では経団連の代表が、60%目標をさらに引き下げるよう要求しました。

さらに、政府はこの新技術をアジアなどで普及し石炭火力の延命を図っており世界の脱化石燃料を遅らせるものとなっています。

この日本の政策の背景には、今後衰退が予想され、政府の支援が必要な火力や原発関連企業から自民党に巨額の献金が行われ、経団連を通じて彼らが要求する政策を政府が実行している実態があります。

欧州などでは大電力の火力発電から、地域住民主体の再エネへ「システムチェンジ」が進められ、地域の活性化につながっています。日本でもこれを進めるとともに、一部の企業の利益のために政策がゆがめられる今の政治の「システムチェンジ」が求められます。

沖縄 うるま市長選で市政野党側

(写真)選考委員会の山内委員長(手前右から2人目)から要請文を受け取る照屋大河氏(同左から2人目)ら=25日夕、沖縄県うるま市 |

来年4月の沖縄県うるま市長選で、自公市政の刷新をめざす市政野党側は25日、社民党県連代表で同市選出県議の照屋大河氏(53)に立候補を要請しました。

同市内での会合に照屋氏が招かれ、同氏の擁立を決めた選考委員会の山内末子委員長(県議)が出馬要請文を手渡しました。

要請文は、基地被害から市民を守るための実務能力を備え、米軍普天間基地の「県内移設」断念などを多くの県民の一致点として求めた「建白書」の理念を実践できる候補は、照屋氏以外にないと指摘。「玉城デニー県政を支える立場から私たちとともに選挙戦に臨んでいただきたい」と述べています。

照屋氏は集まった30人以上を前に、過去2回の市長選や知事選などをともにたたかってきた同志たちからの要請だとして、「重く重く受け止めたい」と強調。自身の後援会に相談しながら検討すると述べ、「最後は私の判断で決めてみなさんにお知らせしたい」と語りました。

会合には日本共産党の伊盛サチ子、金城加奈栄両市議が同席しました。選考委は8月から候補者選定を進め、照屋氏の擁立を決めていました。

同市長選には、現職の中村正人氏(前回、自民・公明などの推薦で当選)、前県議の照屋守之氏(昨年、自民党を離党)が出馬表明しています。

照屋大河氏の略歴 1971年生まれ。旧具志川市議を含め、うるま市議2期。現在、県議5期目。

北九州市議選で田村貴昭氏

(写真)市議選勝利に向け決意を固め合う(左から)田村、うど、藤沢の3氏=26日、北九州市小倉南区 |

日本共産党の田村貴昭衆院議員は26日、1カ月後に迫る北九州市議選(1月17日告示・26日投票)での党躍進をめざし、同市小倉北区と小倉南区のそれぞれの党後援会などが開いた決起集会で訴えました。小倉北区では大石正信=現=、小倉南区では、うど浩一郎=新=の両予定候補が訴えました。

田村氏は、党市議団が18歳までの子ども医療費助成実現など、豊富な実績を紹介し、議会で唯一、平和の問題を追及する党議席の値打ちを力説。自公政権を少数与党に追い込んだ「政治とカネ」の問題では、国会での前向きな変化を報告し、市政にもつながる問題だとし、清潔な政治をめざす共産党の躍進で7区9予定候補全員勝利に向け、「全力を挙げる」と力を込めました。

小倉北、南区ともに定数の2倍ほどが立候補する多数激戦区。両予定候補は党の物価高騰対策、学校給食費無償化などの「三つのプラン」を紹介し、大石氏は市民の要求実現、地域の生活相談の場を失うわけにはいかないと、うど氏は地元業者への支援や高すぎる学費の問題を訴え、議席確保の決意を述べました。

小倉北区では後援会員ら3人が決意表明し、小倉南区では勇退する藤沢加代市議が6期24年党議席を守ってきた思いを語り「何としても議席を引き継ぐ」と訴え。小倉南区では集会後、街頭に繰り出し、まちかど演説会を行い、後援会員らが宣伝を盛り上げました。

最高投資責任者の暴走

(写真)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の事務所が入る虎ノ門ヒルズ森タワー=東京都港区 |

東京・霞ケ関にほど近い虎ノ門ヒルズ森タワーに、国民が納めた年金保険料を金融市場で運用する公的年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が入居しています。市場のクジラと呼ばれる250兆円超の運用資産に対し職員数は167人。執行部は理事長と2人の理事のみです。

昨年12月5日、GPIFの国債取引をめぐり理事の1人、植田栄治最高投資責任者を直撃する内部通報がGPIFの窓口に届きます。GPIFから委嘱された法律事務所が調査を進めると、衝撃的な事実が次々と明らかになりました。

植田氏は同年7月以降、GPIFの内規で定められた手続きを経ずに特定の2証券会社に国債取引を独占させ、そのうち1社の役員には直接電話をかけ、将来の投資行動に関する情報まで教えていました。同役員と植田氏は、植田氏がゴールドマン・サックス証券時代に築いた「特別な人的関係」にありました。

しかも、植田氏はこれらの事実を、資産運用方法を審議する投資委員会にも、執行部を監視・監督する経営委員会や監査委員会にも伝えず、それどころか同じフロアで日々顔を合わせている宮園雅敬理事長にも伝えていませんでした。国民の巨額の資産を預かるGPIFの深刻な統治不全が露呈したのです。

GPIFの統治崩壊は内部通報後さらに加速します。植田氏ら執行部は、経営委員会や監査委員会、所管する厚生労働省に秘密にしたまま、内部通報後も24年4月まで国債取引を2社に独占させ続けていたのです。

法律事務所の調査では当然、植田氏らの不正と癒着の有無が大きな焦点となっていました。植田氏らは、自らに重大な疑惑がかけられているさなかに、監督機関に隠したまま問題の取引を続けるという背信行為を重ねていたことになります。

2社に巨額の利益の機会

(写真)経営委員会の3月26日の議事概要。質疑のなかで2証券会社による国債取引独占が続いていたことが明らかになりました |

疑惑の調査中も2社の国債取引独占を継続していた年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の執行部を、厚労省の担当者は次のようにかばいます。

「『特別な人的関係』の問題は内部通報の段階では必ずしも明らかではなかった」「(監督機関への報告は)選択肢としてあったと思うが、すべきだったとまで言えるのか」「(取引継続は)最良執行の観点ではあり得る話だったと思う」

最良執行のためなら何をしても許されるという理屈は通りません。植田栄治最高投資責任者による不透明な国債取引について、法律事務所の調査結果が経営委員会に報告された3月25日。宮園雅敬理事長はこう述べています。

「最良執行のためとはいえ、理由を示すことなくマニュアルの原則によらない執行が横行するようでは、いかに数字の実績が良くても、それを帳消しにする国民の不信を招くことになりかねない」

宮園氏が認めた通り、問題の核心はマニュアルの原則を逸脱した植田氏の執行です。

「引き合い」なし

GPIFは、金融機関の過去の実績などに基づき、国債の取引企業を17社に限定しています。そのうえで、市場から国債を購入する際は17社の内の複数社から「引き合い」(見積もり)を取り、最も良い条件を提示した会社と契約を結ぶことになっています。

契約を結んだ会社は、市場から国債を調達しそれをGPIFに売却します。そのときの売買の差額が、会社の利益または損失になる仕組みです。

ところが植田氏は23年7月以降、最高投資責任者の裁量を利用して、引き合いなしで国債取引を特定の2証券会社に独占させ、そのうち1社の役員には電話で投資情報まで伝えていました。

GPIFは2社の社名や取引額を明らかにしていません。本紙がGPIFの公表資料をもとに試算したところ、23年7月~24年3月末のGPIFの国内債券購入額はおよそ10兆円に上ります。国内債券には国内企業や自治体が発行する債券も含まれますが、中心は国が発行する国債です。数兆円規模の巨額の国債取引が2社に集中したことは疑いありません。巨額の利益を得る機会が植田氏によって2社に与えられたといえます。

国民の信頼軽視

法律事務所の調査では、不正や癒着の証拠は発見されなかったものの、植田氏への疑惑が取り除かれたわけではありません。宮園氏も「違法行為は認められなかったという調査結果であったが、いかなる裁量が行われたか、その理由やプロセスが明示されなければ国民の不信を招きかねない」と述べています(3月25日の経営委員会)。

しかし、GPIF執行部のその後の行動からは、国民の信頼を回復しようという姿勢は見えません。法律事務所の調査報告書を非公開とし、調査結果を説明する記者会見も開きません。

それどころか、調査結果が報告された翌日には、植田氏を理事として再任するよう経営委員会に提案。10人の委員のうち反対2人、棄権3人(反対に算入)で可否同数となり、委員長判断でかろうじて再任されると、いまだに最高投資責任者に置き続けています。経営委員の任命をめぐり過去に反対や棄権が出たことはありません。

経営委員の一人は、植田氏に制裁処分を科さないという執行部の判断を「今後とも同様の行為が反復される恐れは大きい」と厳しく批判。再任に強い異議を申し立てました。

「再任に賛成することは、われわれが負っている説明責任に照らしても、到底できない」

金融業界はみんなお友達

250兆円超を金融市場で運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)。1月に亡くなった経済評論家の山崎元氏はかつて、GPIFの持つ情報について「管理するにはあまりにも大きな意味のある情報だ。漏れないわけがない」と本紙の取材に語っていました(2014年7月14日付)。

「金融業界はみんなお友達でつながっている。公的な買いがいくら入ったとか、後これくらい入るといった情報は、必ず市場に出回る」とも。同氏は、長く金融業界に身を置き、GPIFのあり方を検討する厚生労働省の会議のメンバーも務めた資産運用のプロです。

調査の過程でも

内規を無視して国債取引を2証券会社に独占させ、そのうち1社にはゴールドマン・サックス証券時代に知り合った役員を通じて将来の投資行動に関する情報を伝えていたというGPIFの植田栄治最高投資責任者の行動は、山崎氏の警鐘を思い起こさせます。

GPIFの宮園雅敬理事長も、2社への取引集中は「外形的に癒着が疑われるケース」だと認めています(3月25日の経営委員会)。

国民の財産を運用する最高投資責任者に重大な疑惑が生じた以上、GPIFには徹底的な調査・解明と、国民に対する説明責任が生じます。しかし、この調査の過程でもGPIFは統治不全を露呈させます。

4月の経営委員会の議事概要には、昨年12月の内部通報以降「調査の進捗(しんちょく)や結果について随時照会」したにもかかわらず、調査結果が出るまで中間報告がなかったと批判する委員の発言が載っています。発言者は匿名ですが、6月に出た監査報告などから監査委員の尾﨑道明氏であることが分かります。

監査委員は執行部を監視し、不正行為を認識したときは直ちに所管大臣に報告する義務を負います。そのため監査委員には、いつでも執行部と職員に報告を求めることができる権限が与えられています。

調査の主体にも問題があります。今回調査の指揮を執ったのは監査委員ではなく、執行部の下部に置かれたコンプライアンス・オフィサーでした。理事でもある植田氏の疑惑を、理事の下部に置かれたコンプライアンス・オフィサーが調査したのです。また、調査実務は外部の法律事務所に委嘱したものの、第三者委員会は設置しませんでした。

日本弁護士連合会は10年の「企業不祥事等における第三者委員会ガイドライン」の策定に際し、内部調査では調査の客観性が担保できないので「不祥事によって失墜してしまった社会的信頼を回復することは到底できない」と強調。内部調査に弁護士が参加すれば調査の信頼性は高まるが、社会に対する説明責任を果たすことは困難だとし、組織から独立した委員で構成する第三者委の重要性を指摘しています。

容認する厚労省

厚労省は、GPIFの内規で調査対象が理事長の場合は監査委員が、理事の場合はコンプライアンス・オフィサーが調査することになっていると主張。また、調査を委嘱した法律事務所から、調査の過程で違法性を示す事実が確認されれば第三者委へ移行するよう助言を受けたが、違法性が確認されなかったので第三者委は立ち上げなかったといいます。

最高投資顧問による癒着が疑われる巨額の国債取引独占という問題の重大性を鑑みず、形だけの内部調査でお茶を濁そうとするGPIFとそれを容認する厚労省の姿勢が、国民の不信に拍車をかけています。(おわり)

(この連載は佐久間亮が担当しました)

2証券会社による国債取引独占をめぐる経過

2023年7月・2証券会社による国債取引の独占開始

8月・植田氏が1社の役員に電話をかけ将来の投資情報を伝える

12月・内部通報で問題が発覚。コンプライアンス・オフィサーと法律事務所による調査開始

・植田氏らは調査中も2社の取引独占を継続

2024年3月・法律事務所が調査結果を報告

・植田氏の再任を提案。議決が可否同数となり、委員長判断で再任される

6月・監査報告で尾﨑監査委員が、植田氏になんの処分もないことを問題視する反対意見を提出

12月・GPIFが再発防止へ業務方針など内規を改正

GPIFの資料、厚労省からの聞き取りなどをもとに作成

紙氏質問 農水省が無償交付答弁

参院農水委

(写真)質問する紙智子議員=19日、参院農水委 |

農林水産省がフードバンクへの政府備蓄米の無償交付を実施することが、19日の参院農林水産委員会での日本共産党の紙智子議員への答弁で明らかになりました。

改定農業基本法は、国民一人ひとりに食料が行き渡るよう位置づけています。しかし今年の夏、コメが不足するなかで、NPO法人フードバンク仙台が行った全国アンケートで約7割の団体で物価高騰などで寄付が減ったとの結果が公表されました。

紙氏は、子ども食堂やフードバンクに深刻な影響が出ているとし、備蓄米の交付拡充を要求。農水省の松尾浩則農産局長は、新たに食育活動を実施するフードバンクへの交付の申請受け付けを来年2月から開始すると答えました。フードバンクへの支援は申請用紙ごとに前年度の取り扱い実績の5分の1(上限50トン)です。

また、1月から子ども食堂と子ども宅食をともに運営している場合は、一括申請で済むよう手続きを簡素化し、年度内の申請は5回まで、1申請あたり600キログラムまで拡充します(子ども食堂のみは120キログラム)。いずれも災害備蓄用精米を利用するため年間最大1000トンとなっています。申請は30キログラム単位から20キログラム単位に変更されました。

本村氏 リゾート会員権詐欺で

衆院特別委

(写真)質問する本村伸子議員=23日、衆院消費者特委 |

日本共産党の本村伸子議員は23日の衆院消費者問題特別委員会で、リゾート会員権詐欺事件の被害者を救済し、被害が出ないよう対策を強化するよう求めました。

リゾート会員権の詐欺被害を受けたという新潟県の人たちが、フィリピンのリゾートクラブ「ワールドビッグフォー」を運営するジャパンエアリゾートインターナショナル(JRAI社、東京)を刑事告訴しています。弁護士らの調査で、同県内だけでも1600人以上、計100億円以上の被害が生じています。損害賠償責任を認めた東京地裁判決は、虚偽の説明をして原告を勧誘し、ワールドビッグフォー事業への出資を行わせたことは、「詐欺の一環」だと認定しています。

本村氏は、被害届が受理されないケースがあると指摘し、特殊詐欺など国際的な事件は、巧妙化、複雑化、大規模化しており、専門性を持って捜査するために警察庁がイニシアチブをとるべきだと迫りました。松田哲也警察庁長官官房審議官は「適切に対処する」と答弁しました。

本村氏は全国各地で被害があり、民事裁判で勝訴しながら、警察が事件を共有していない問題があるとして、国民生活センターの被害相談などの情報を共有し、捜査につなげるべきだと主張。伊東良孝消費者担当相は「関係省庁と連携して取り組む」と答弁しました。

井上議員が全国連協と懇談

(写真)懇談する井上哲士議員(左)と全国学童保育連絡協議会のメンバー=24日、国会内 |

日本共産党の井上哲士参院議員は24日、全国の学童保育の保護者と指導員でつくる全国学童保育連絡協議会(全国連協)と、指導員の処遇改善について懇談しました。全国連協は懇談に先立ち、こども家庭庁に「放課後児童健全育成事業の常勤配置の改善についての緊急申入書」を提出しました。

懇談では全国連協側から、こども家庭庁が交付要綱やQ&Aで常勤職員の定義を「開所している日及び時間のすべてにおいて従事している職員」としているため、「1日3時間の開所時間でもその時間従事すれば常勤と扱われる一方、週の開所時間が32時間に満たないと常勤複数配置の補助の対象外とされる」など、「常勤」の定義と補助制度がかみ合っていない問題点が指摘されました。

また、今年度から始まった、複数の常勤職員を配置した場合の補助額の引き上げ措置について、自治体の持ち出しで常勤を配置していたところは、補助金がその穴埋めに使われ、賃上げに結びついていないなどの実態が語られました。

井上氏は「制度の改善を求める場合、現場の実態がどうなっているかを具体的に示すことが力になる。今後も現場の実態をさまざまお寄せいただきたい」と応じました。

沖縄 デニー知事 公助充実図る

(写真)デニー知事(中央)に2025年度予算の要望書を手渡す(左から)比嘉、渡久地、(1人おいて)西銘、瀬長の各県議=26日、沖縄県庁 |

日本共産党沖縄県議団は26日、県庁で玉城デニー知事と面談し、県の2025年度予算の編成に当たって要望書を提出しました。沖縄を再び戦場にさせないために対話と外交による平和構築を図り、物価高騰から県民の命と暮らしを守るための115項目を盛り込みました。

渡久地修県議団長は、戦後80年の節目を迎える中で悲惨な沖縄戦の実相を次世代に継承していく責務に言及した上で、「沖縄を戦場にさせないという立場で全力を挙げて取り組んでいただきたい」と要望。災害対応に万全を期す体制づくり、子どもや高齢者の貧困対策の実施・拡充とともに、沖縄振興を巡る議論を全政党に働きかけて促すなど、振興予算の増額に向けて一層の尽力を求めました。

デニー知事は「自助・共助だけで社会が非常に疲れてしまっている。公助が一番大きな役割だと思っています。これからも県民生活を守り、なりわいを支え、健康で生き生きと過ごせる沖縄らしい社会をつくっていくため頑張っていきたい」と応じました。

比嘉瑞己、西銘純恵、瀬長美佐雄の各県議も、沖縄の基地の現状を米国内に発信する「ワシントン事務所」の役割を県民に広く知らせる必要性や、物価高騰から暮らしを守るための畜産業支援、家賃補助の拡充などを訴えました。

医療費免除 半年ごと判断

石川社保協 「打ち切る考え見える」

政府が来年6月末までに延長すると発表した能登半島地震の被災者を対象とする医療費の窓口負担や介護サービスなどの利用料の免除措置は、9月の豪雨で被災した世帯にも対象範囲が広がる一方、来年1月から受診する際には医療機関の窓口で「免除証明書」の提出が求められます。

石川県社会保障推進協議会の藤牧圭介事務局長は、免除措置の延長について「復旧すらままならない被災地域の現状では当然の措置だ」と指摘する一方で、半年ごとに国が免除措置の延長の可否について判断する姿勢は「早急に支援を打ち切りたいという考えが透けて見える」と指摘。免除措置額に応じて国の負担割合を減らすことが明記されているとし、「被災自治体に負担させず、国が全面的に支援すべきだ」と話しました。

在沖米海兵隊 「負担軽減」後回しに

|

在沖縄米海兵隊のグアム移転をめぐり、防衛省は14日、第1陣として「後方支援要員約100名」が移転を開始したと発表しましたが、沖縄のどの基地・部隊から移転したのかについて、米側は「海兵隊の運用能力や態勢に関わるため」として、「非公表」とする考えを日本側に伝えていたことが分かりました。防衛省が本紙の取材に回答しました。

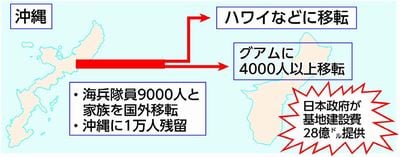

日米両政府は2012年4月の日米安全保障協議委員会(2プラス2)で▽沖縄から海兵隊員9000人と家族を国外に移転。そのうち4000人をグアムに移転し、沖縄に残留する部隊の規模は1万人とする▽日本政府がグアムでの基地建設費28億ドルを負担する―ことで合意。今年7月の2プラス2では、12月の移転開始を確認しました。

しかし、実際に移転する部隊の特定や基地返還の具体化は進まないばかりか、23年11月には、離島での作戦を専門とする第12海兵沿岸連隊を新たに配備。むしろ基地負担の強化が進んでいました。一方、米軍は日本政府が米側に提供した3700億円を使い、グアムでの新たな基地建設など着々と増強を進めてきました。

防衛省は本紙に、「まずは先遣隊として後方支援要員が移転し、今後、沖縄から移転する要員の受け入れ準備を行う」と回答しました。しかし、米側は今回の「移転開始」を公式発表していません。本紙は米軍に問い合わせましたが、回答はありません。また、グアムへの「第2陣」の移転日程は未定となっています。

そもそも、海兵隊は月ごとに数百人以上の移動を繰り返しています。今年12月に移転開始という日米合意との整合性を取るため、アリバイ的な「移転」発表を行った可能性もあります。国民の税金を使ったグアムの増強だけが先行し、沖縄の「負担軽減」は後回しにされる危険が濃厚です。

参院選比例5予定候補 京都・大阪 そろい踏み

倉林・清水選挙区予定候補も訴え

来年夏の参院選での日本共産党の躍進をめざし、小池晃書記局長、山下よしき副委員長、井上さとし参院議員、はたやま和也元衆院議員、白川よう子元香川県議の参院比例5予定候補は26日、京都、大阪両市でそろい踏み街頭演説を行い、多くの市民に支持・支援を呼び掛けました。京都では倉林明子、大阪では清水ただし両選挙区予定候補も訴えました。

(写真)聴衆の声援に応える(左から)倉林、はたやま、井上、小池、白川、山下の各氏=26日、京都市下京区  (写真)聴衆の声援に応える(左から)はたやま、井上、小池、山下、白川、清水の各氏=26日、大阪市北区 |

小池氏は、24日に閉会した臨時国会で、過去最大の軍事費を盛り込むなど問題だらけの補正予算が、与党少数のもとでも国民民主党、日本維新の会の賛成で成立したことに言及。「(両党は)石破政権の延命に手を貸したといわれてもしかたがない」「『熟議と公開の国会』どころか、自民・公明の『密室協議』の参加者が増えただけにすぎない」と厳しく批判しました。

その上で、「アメリカいいなり、財界・大企業中心の二つのゆがみをただし、暮らし応援の政治に変えるため、参院選では日本共産党の躍進を」と訴え。また、単独で法案が提出できる11人以上の参院議員団を維持するためには「比例のベストチーム5人全員勝利が不可欠」と語り、「『比例は共産党』と広げ、ワンチームとして国会へ。その流れをつくることが選挙区勝利の保障にもなる」と熱く呼び掛けました。

山下氏は、日本建設業連合会の加盟企業が10年間で自民党に20億円もの献金をし、見返りに27兆円規模の国の公共事業を受注したと告発。「見返り率は1万3500倍。年末ジャンボ宝くじの3等にあたる」とのべ、企業がゆがめる政治から国民の声で動く政治の転換を強く呼び掛けました。

井上氏は、経団連が政策評価と呼ばれる“通信簿”で自民党を評価し、「原発の最大限活用」をうたい、石破政権が出したエネルギー基本計画ではこれとまったく同じ文言が書き込まれたと紹介。「公開された場で政治がゆがめられている」と断じ、企業・団体献金は禁止ではなく公開をと主張する自民党の欺瞞(ぎまん)を痛烈に批判しました。

はたやま予定候補は、エサ代が高騰するなかでも政府が補填(ほてん)をやめ、苦境にたたされている酪農家が数多くいる北海道の現況を報告。「半導体企業ラピダス1社に1兆円もつぎ込む一方、基幹産業の農業を後回しにして地域を壊す自民党政治は許さない、の声をあげよう」と語りました。

白川予定候補は、活動地域の中国、四国、九州・沖縄地方で共通しているのは、「大軍拡の大波に襲われていることだ」と強調。佐賀空港での自衛隊オスプレイ基地整備、沖縄・辺野古新基地建設強行などが、軍事費8268億円の補正予算で計上されており、能登半島の復旧・復興費の3倍にあたると指摘。「国民の暮らしそっちのけで戦争国家づくり」にまい進する政治を「変えなければいけない」と説きました。

大阪駅前でマイクを握った清水予定候補は「大阪は食い倒れの街。カジノをつくり、ギャンブル依存症を増やし、行き倒れをつくる大阪にしてはいけない」とのべ、参院大阪選挙区で唯一、カジノ計画に反対している自身の勝利を訴えました。

京都駅前で倉林予定候補は、京都市の地下を貫く北陸新幹線延伸計画(敦賀―新大阪、小浜ルート)が多くの市民府民の反対で破綻をきたしているとして、京都選挙区での倉林勝利で、延伸計画先送りでなくきっぱり中止させようと語りました。