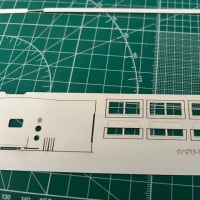

先頭部分は別途0.5mm*t0.4を別付けして構成します。

サ10200は、客窓上部の雨どいは細いので、両端とは別構成とし、斜めにやすって幅を合わせています。

と、結構加工しながらつけないといけなかったり、張り上げ屋根の為、位置を決めるのに国鉄電車と違う苦労をします。

さて、当系列から新エース(11400)までの本線(標準軌)系および、京都線系の車に前頭部下部両脇にライトケースがつきます。

一般車(通勤車)にも形状は異なりますが、後ほど似たデザインのものがついてました。

このライトケースをどうするかが1つの大きなヤマです。1つづつ自作するとしても結構形状を合わせて作るのは難しいです。

谷川のキットにはパーツとして入っているみたいですが、分売されていません。

実はこの車は中学3年の頃に一度作りかけたことがあり、その時は当時まだ健在だったロコモデルのカタログにパーツとして載っていました。

なので、京都にいく用事があった時、親に頼んでロコモデル京都店に寄る時間をあけてもらい、行っては「(ライトケース)のパーツないの?」と訊いてました。

しかし、リストにはあっても結局再生産されることなく、行く機会を失した後、京都店もなくなってしまい、今入手するのはかなり困難を極めることかと思います。

そこで、原型を1つ作り、それをコピーして数を作ることにします。

お手軽におゆまる/型想いなどというお湯でやわらかくして原型の型を取るものと、光硬化パテによる方式を取ることにします。

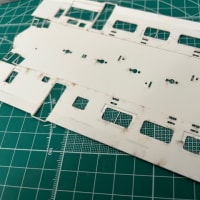

ケース本体は1mm厚プラ板をつかいます。そこにライトケースがちょうど正面から見て1/80になる写真を趣味誌から持ってきて貼ってガイドとします。で、外形を削り終えたところです。

ライト部分を抜き、外周に1.5mm*t0.3の帯金を巻きます。

私の場合は東急ハンズで買った型想いを使い、お湯でやわらかくして押し付けて

型を取った所です。(まだ原型は型についたまま)

原型を取ると型のできあがりです。

この型に光硬化パテを流し込み(実際はチューブから押し出す)、蛍光灯で硬化させて作ります。型から取り出すとこんな感じになります。

プラ板を使い、次々と固めて量産?します。実際は湯の回りが芳しくないのでいくつも作る結果と。。。

バリを取って出来上がりです。

エポキシ系接着剤で車体に貼り付けます。

あと、サに窓桟を雨どいの端材を使って表現します。

これで取り合えず最初にオレンジを塗る前のディテール工作ができました。

以下続きます。(次はいよいよオレンジ色を塗ります)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます