上記で”自由貿易”の他の政策(機械輸出)との整合性について若干述べたが、ここで1820年代~30年代に掛けて特に問題になった穀物法と通貨、不況との関連について述べたいと思う。一般的感想としては、穀物法が何故、通貨や不況に関係が有るのか?と言うことでありましょうが、まず概況から述べますと、兌換再開後(1821年以降)1825年に資本主義確立後の最初の不況とされる恐慌が勃発しその後それに対する政策等が論議となり、30年代以降へ向かって行くという事になる。

ここで上記では触れなかったが、1825年恐慌についての原因認識が主として通貨問題に連関されて議論されたと言うことであり(銀行券の過発行が原因との議論があった。)ここでやや角度の違った理論問題があったという事である。それは何かと言うならそれら恐慌が穀物法との関連で考えられたと言う事である。

穀物法の改正については、1822年に一定スライドする可変的関税が導入されたが更に穀価を平均化し物価の安定化を与えるため又急変と衝撃を緩和する為に1828年に再度穀物法は改正された。(小麦価格が52シリングの時、34シリング8ペンスの関税を課しこれを基準にして関税をスライドさせ穀価が73シリングに達した時に1シリング、それ以上は自由とするもの)(1822年法は欠陥がありそれは何かと言うなら1815年法の80シリングまで開港を禁じる条項が廃止されていなかった為この80シリングになるまで実際上新税率は適応されなかった 前掲北野p168)

その様な中でPeel(後首相)は1827年、上記のような穀物法規程の中、穀物が乏しい場合に穀物に投機が起こりそれが流入しそれの代価としての突然の強い金への要求が起こり、それがイングランド銀行への取り付けになると考えたが庶民院で他のメンバーからは取り上げられず通貨問題を取り上げた議員はPeelの立法(1819年の旧平価での金兌換再開法)こそが害悪のより原因であるとした。(Barry Gordon :Economic Doctorin and Tory Liberalism1979年)

尚同書p44ではJ.S.Millは1826年のその”Paper Currency and Commercial Distress”1826の中で穀物法が我々の通貨の変動の原因であるとしている。(当時Millは弱冠20才程であった)

また前掲A.Bradyによればマカロックの数年後の指摘は(Commercial Dictionary ed.1880)例えばポーランドからある年、10倍の穀物を買ったとしてもポーランドは其の量に匹敵する木綿類や毛織物を買うわけではなくその差額は金属で支払わなければならずそれはしばしば金融的な害をもたらす。として上記のような考えを肯定していると思われる。

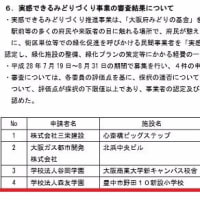

尚、 1822年以降の穀物輸入量は以下の通りであった。

1822 510602

1823 424019

1824 441591

1825 787606

1826 897127

と言う事で確かに恐慌のあった1825年は前年よりかなり増えている。(Donald Barnes:A History of The English Corn Laws)

これらの考えの基本的立場 は30年代以降にも引き継がれ通貨学派と連関してマンチェスター商業会議所の一つの理論となった。

以下次回