2011年9月末に引っ越して、2度目の秋を迎えました。

衣類に例えると、

建売戸建て・マンションは「既製服」で、住宅メーカーは「イージー・オーダー」、

建築家は「オートクチュール」完全注文服。

既製服は、多くの人の「最大公約数」を追求して、完成されており、

納得してから購入しますので、後悔は少ないと思います。

住宅メーカーは「設計打合せ」「広告宣伝」コストが、価格に含まれ割高ですが、

モデルルームなどで実物を検証でき、実感できる点は有利です。

設計の時間をじっくりかけて、過程を楽しまないと、損だと思います。

「こだわらない」「わからない客だ」と業者に見切られると、

「ランク下の担当、大工」による「やっつけ仕事」に、なり得ます。

私達夫婦は、建築は初心者、素人でした。

最初は「50にして家を建てる」夫の人生の目標の実現にむけて、

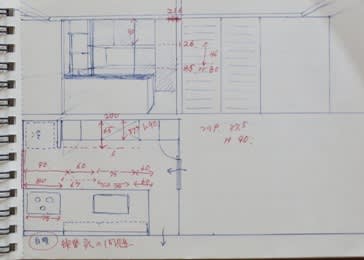

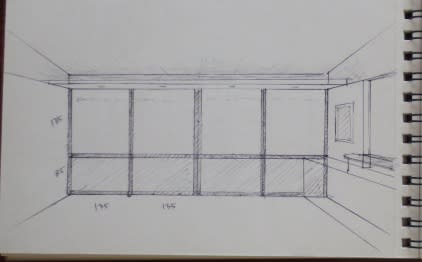

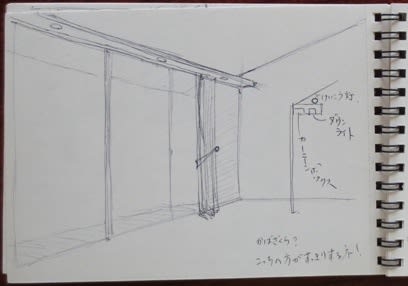

私は、夫のイメージを絵に描いて、夫の代弁者になる気持ちで始めました。

そのうち、夫と私の美意識の「最大公約数」を探し求め、

後半、夫に「オマエに喜んでもらうために、家を建て替えることにしたんだ」と言われ、

「えっ!あきちゃん、自分のためじゃなかったの? 私のためだったの?」

と思わず確認してしまいましたが、心底驚き、感動しました。

夫が「あせらない、納得するまで頷かない」姿勢を貫くことで、

私が次々と発見してしまう「問題」を受け止め、支えられ、

結果として、営業・設計・施工の一人一人の、知恵を引き出すことができました。

夫は「家を3件 建てた気分だ・・・」と言うくらい、山あり谷ありでしたが、

夜毎、家の中を散歩しては、「自画自賛」する夫の姿に、

苦労は報われた、と実感し、悔いはありません。

家作りは、私達夫婦にとっては、

自分たちが、何に美を感じ、何に価値を見出す人間か、

「己を、互いを 知る」作業でした。

貴重な体験をさせてくれました夫に感謝です。

衣類に例えると、

建売戸建て・マンションは「既製服」で、住宅メーカーは「イージー・オーダー」、

建築家は「オートクチュール」完全注文服。

既製服は、多くの人の「最大公約数」を追求して、完成されており、

納得してから購入しますので、後悔は少ないと思います。

住宅メーカーは「設計打合せ」「広告宣伝」コストが、価格に含まれ割高ですが、

モデルルームなどで実物を検証でき、実感できる点は有利です。

設計の時間をじっくりかけて、過程を楽しまないと、損だと思います。

「こだわらない」「わからない客だ」と業者に見切られると、

「ランク下の担当、大工」による「やっつけ仕事」に、なり得ます。

私達夫婦は、建築は初心者、素人でした。

最初は「50にして家を建てる」夫の人生の目標の実現にむけて、

私は、夫のイメージを絵に描いて、夫の代弁者になる気持ちで始めました。

そのうち、夫と私の美意識の「最大公約数」を探し求め、

後半、夫に「オマエに喜んでもらうために、家を建て替えることにしたんだ」と言われ、

「えっ!あきちゃん、自分のためじゃなかったの? 私のためだったの?」

と思わず確認してしまいましたが、心底驚き、感動しました。

夫が「あせらない、納得するまで頷かない」姿勢を貫くことで、

私が次々と発見してしまう「問題」を受け止め、支えられ、

結果として、営業・設計・施工の一人一人の、知恵を引き出すことができました。

夫は「家を3件 建てた気分だ・・・」と言うくらい、山あり谷ありでしたが、

夜毎、家の中を散歩しては、「自画自賛」する夫の姿に、

苦労は報われた、と実感し、悔いはありません。

家作りは、私達夫婦にとっては、

自分たちが、何に美を感じ、何に価値を見出す人間か、

「己を、互いを 知る」作業でした。

貴重な体験をさせてくれました夫に感謝です。