世界中に数ある「世界遺産」の中でも最も人気の高い「世界遺産」は「マチュピチュ」と言われている。「マチュピチュ」は15世紀のインカ帝国の遺跡。埋もれていた遺跡は今から約100年前の1911年、アメリカ人のハイラム・ビンガムによって発見された。「マチュピチュ」はペルーのアンデス山脈の標高2430mの尾根上にある事から「空中都市」とも言われ、現地の言葉「ケチュア語」で「老いた峰」を意味する。遺跡は「マチュピチュ山 3050m」の中腹に位置し、遺跡の直ぐ脇にはアーモンドを立てた様な「ワイナピチュ 2643m」がそびえている。

来週からは「マチュピチュの旅」として過去に行った旅の様子を写真を中心として皆様にご紹介させて頂く事にした。既に行かれた方は自分の旅を思い出しながら御覧下さい。

.

来週からは「マチュピチュの旅」として過去に行った旅の様子を写真を中心として皆様にご紹介させて頂く事にした。既に行かれた方は自分の旅を思い出しながら御覧下さい。

.

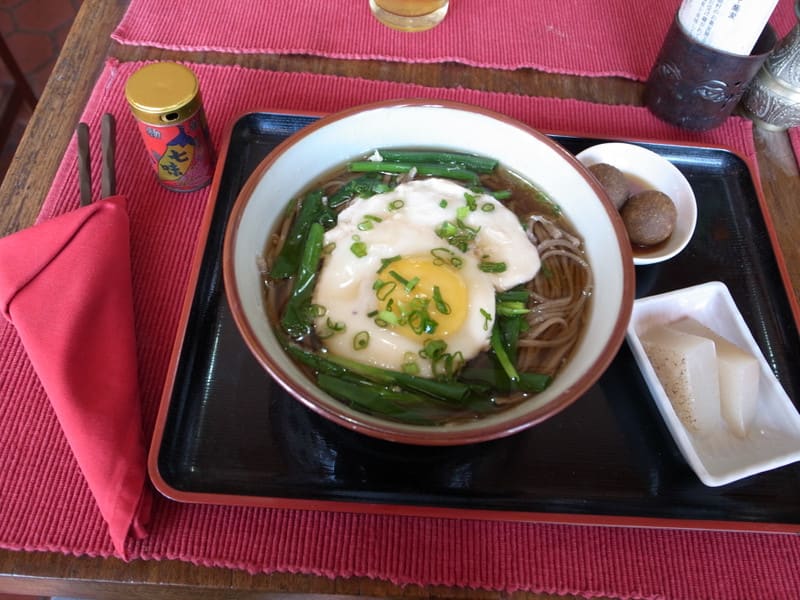

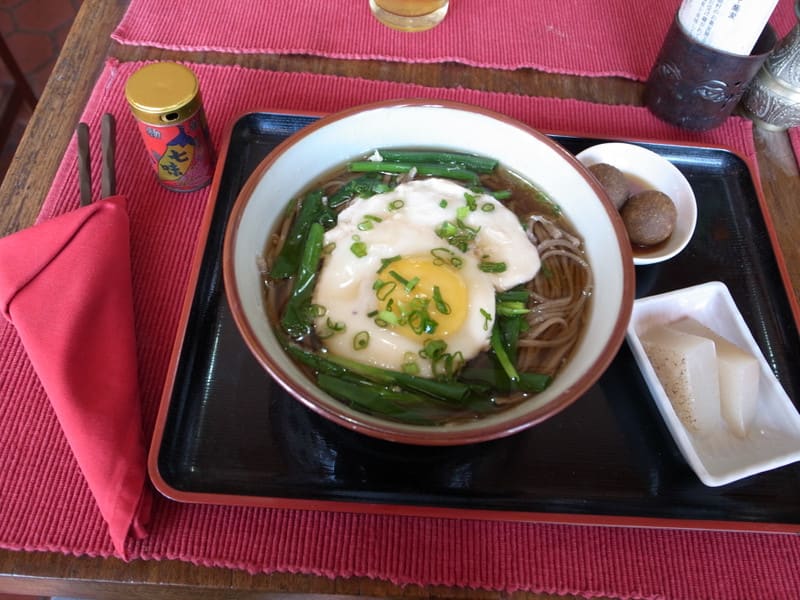

ネパールのカトマンズで「日本蕎麦」。元々海外で「蕎麦」と言うのは珍しいのだから、カトマンズで「日本蕎麦」とはやはり意外な感じがする。本当は郷に入って郷に従え、と言うように、カトマンズではネパールの料理、と言うのが普通なのだろう。だが、1人旅の身、周りを見まわしても、ここに入ってみよう、と言うお店がなければ、取敢えず「日本蕎麦」と言う事になってしまう。江戸時代創業の蕎麦屋を巡るシリーズをやっている最中だったから、なおの事、カトマンズの「蕎麦」には「偏見」を持って臨んだ。店構えも、メニューも、しつらえも、蕎麦も、視覚的には何の違和感も無かったが、やはり、これは「旨い」また来よう、という気にはなれなかった。ネパール産のそば粉、戸隠で修業した、と言うネパール人の流れをくむ、と言う職人。やはり、一朝一夕には行かないようだ。だが、エベレスト街道、山中2週間の「過酷」な食生活の後、カトマンズの蕎麦がむしょうに食べたくなっていた事に少し驚いた。やはり、味覚は絶対的なものではなく、相対的な物だと気付かされた。

「ネパールの旅」シリーズはこれで終了です。今回の旅に、長い間お付き合い頂きありがとうございました。次回からは、私が個人的に「珍しい」「面白い」と思った写真を中心に「フォトエッセイ」的なブログになりますが、引き続き、「源太郎」が何を「面白がっているのか」を見て頂ければ幸いです。

.

「ネパールの旅」シリーズはこれで終了です。今回の旅に、長い間お付き合い頂きありがとうございました。次回からは、私が個人的に「珍しい」「面白い」と思った写真を中心に「フォトエッセイ」的なブログになりますが、引き続き、「源太郎」が何を「面白がっているのか」を見て頂ければ幸いです。

.