夏に蒸留体験をさせていただいた花屋さんで、今度は石鹸作りを体験させていただきました。

はじめての石鹸作り!

これも植物や自然の恵みをたっぷり使う魔女っぽい作業ですよね。

石鹸というのは、要するにオイルに苛性ソーダを混ぜて鹸化させる(固める)のだけれど、オイルの種類や、そこに加える香りや色付けのためのクレイなど、それぞれに効能があって、極めるとそういうのを使い分けられるようになるようです。

今回は「秋に髪潤うクレイとローズマリー」という感じの石鹸をつくるとのこと。

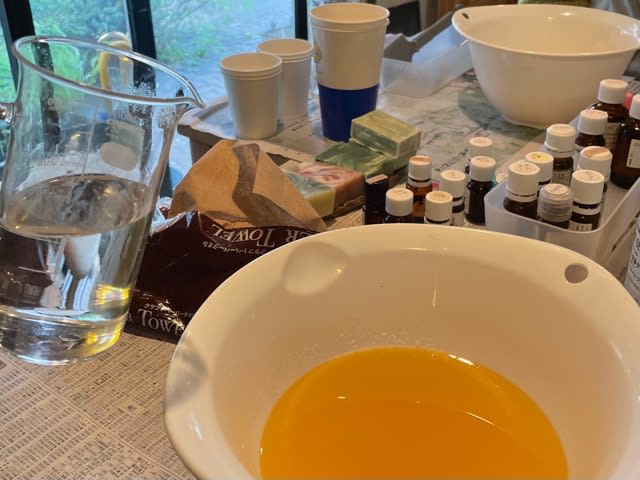

ローズマリーを漬け込んだ「椿油」とカレンデュラを漬け込んだ「紅花油」が主役。他にもいくつかの油がブレンドされた500ccほどの油。植物由来のオイルのみを使うのが先生のこだわり♪

常温で液体になるものと、固体になるもの、これらをうまく配合することでちょうど良い硬さの石鹸ができるようです。たぶん、ここが石鹸作りの要だと思うのですが、そこは先生にお任せです。

そこに、たくさんある精油から好きな香りを選んで、添加。

ベースはローズマリー、あと2〜3種選んでくださいとのことでしたから、私はカルダモンとオレンジを選びました。

それぞれ好きな香りですが、混ざるとどんな香りになるのかは未知数(笑)

香りによって効果が違うようだけれど、実際そこまで影響力があるのかなぁ。アロマテラピーってやつにはどうも半信半疑。

もっとも効能はともかく、自分の好きな香りにできるというのは悪くないです。でも、初心者だから、何をどう混ぜたらどんな香りがするのか…。

きっとそういうのを追求しだすと、最終的に香りの性質とか、効能とか、そういうことを調べだすんだろうなぁ…。

苛性ソーダって、つまりは水酸化ナトリウムなわけですが、強アルカリで劇物指定。仕事で使うことがあるけれど、とても気を使う薬品。皮膚も溶かしちゃいますからね。万が一目にでも入ったら…。怖い、怖い…。

そして、水に溶かすと発熱します。まずは、オイルの方を熱めのお風呂ぐらいの温度に温めておき、水酸化ナトリウム水溶液が同じくらいの温度になったら、これを混ぜ合わせます。温度を揃えることが大切みたい。

そしてひたすら混ぜること20分。

ちなみにブレンダーで混ぜても仕上がりは同じで、その場合は5分で仕上がるとのこと(^^;;

えええ〜っ(笑)

とりあえず頑張って混ぜていると、だんだん固まり始め、もったりしてきます。そんな手応えを実際に感じることも大切なのかもしれません。

ここで、さらにクレイを加え、色をつけますが、この時の石鹸の硬さで模様がうまくついたり、つかなかったり…。硬さはとても大切なのです。

クレイっていうのは粘土のことです。ほら、「泥パック」ってあるじゃないですか。粘土は吸着力が強くデトックスに効果的なんだとか。サラサラの状態で売っているようです。

固まり始めた石鹸をいくつかに分け、それぞれに好きな色(効能)のクレイを混ぜます。

色の違いは、ミネラルの違い。つまりそれぞれ効能が違うというわけ。理屈は分かるけれど、少し混ぜただけで、本当に効能が感じられるものなのか?またしても、すんなりと信じることができないわたし。ですが、色は見た目を決める大切なポイントです。

今回は、ローズマリーがベースですから緑を使うことにしました。使った色を混ぜながらマーブル模様を作ります。天然素材の優しい色合いがいい感じ。

マロンとピスタチオのケーキを思わせる秋らしい色合いではないですかっ(笑)

あえてアップの写真を載せましたが、引で撮るとこんな感じです↓

なんというか…

まだら(T ^ T)

もっとも固まったら切り分けるので、見えていない部分も合わせて、どんな模様の石鹸になっているのかは、今のところ全く想像できません。

こちらは、先生が作られた作品。

わたしのは、どんな風に仕上がるのかなぁ。

今回の石鹸作りは「コールドプロセス法」と呼ばれる作り方で、石鹸をゆっくり固め、熟成させます。

この日は保温しながらゆっくりと温度を下げ、しばらくして固まってきたら切り分けるそうです。そしてさらに乾燥させることで、苛性ソーダが中和されていきます。

使えるようになるまで、およそ1ヶ月。時間が経ちすぎると今度は酸化が進むため、だいたい1〜6ヶ月で使い切るのが目安らしいです。

体だけでなく、顔や髪の毛にも使えるそうですよ。なんて、便利!!ズボラな私にぴったりです。

待ちきれないなぁ…と思ったら、お土産に先生作の3種類の石鹸と、シャンプー用に調合されたクレイをいただけました♪

やったー!!

それと、頑張った後の紫蘇ジュース!!

好きな香りや色を決め、自然の力を感じながらの作業はとても楽しいひとときでした。

石鹸の使い心地は、しばらく使ってみてから改めて報告したいと思います。

今回は追加のお教室だったため、贅沢にも参加者は2名。出来上がった石鹸。食欲の秋のせいか、もはやいちごケーキとマロンケーキにしか見えませんが…(笑)

何事も百分は一見にしかず。

素敵な教室に参加できてよかったです!!

完成した石鹸は1ヶ月後に取りに行くことになっています♪

【昨日の夜ごはん】

・中華風粥

・スーパーの春巻き

・ブロッコリーとトマト

・ぶどう

今日もいい日になりますように!