お見合いの状況

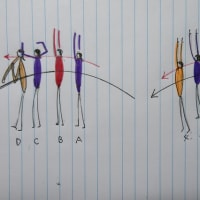

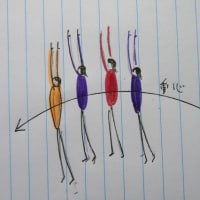

昨日ご紹介したしんひろさんの御質問を整理いたしますと、現在のサーブレシーブフォーメーションは下図のとおり

ネット際に2名(1番と2番)

中衛ラインにレフトから4番、5番、3番、6番

後衛ラインに7番、8番、9番

と並ぶ2-4-3のフォーメーションを採っています。

問題となったのは、レシーバー同士の間に来るサーブ。

とりわけ、3番の選手の付近がうまくいかず、しんひろさんのお話によると、オレンジや黄色で示したスペースに来るサーブに対して反応できなかったり、反応しても遅れて結局大きく弾くレシーブミスをしたりといった問題が生じているとのことでした。

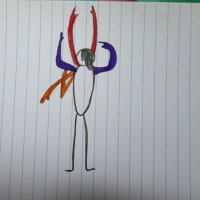

3番と6番の選手のところとバックライトの9番の選手のところをクローズアップしますと、その状況は下図のような感じになります。

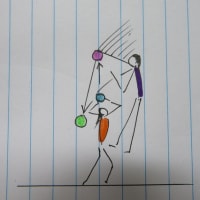

青シャツの選手が打つサーブに対して黒シャツの選手(3番)とピンクシャツの選手(6番)の選手が中衛ラインで守備し、その後ろにオレンジシャツ(9番)の選手が入って、このサーブボールをレシーブしようとしているわけですね。

しかし、このボールが

○→●→●→●

と飛んで来て、ボールが●の位置に来たところで、中衛ラインで守備する黒シャツとピンクシャツの選手のどちらかがアンダーでレシーブすべきところ、これに反応できずボールはそのまま

●→●

と床に落ちてしまうのだということですね。

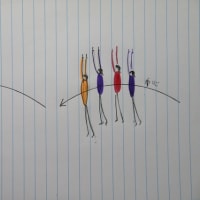

上から見ると下図のような状況になっています。

この弾道のサーブは、やはり中衛ラインにいる選手がレシーブしたいところですが、この二人の選手の間、まん真ん中に飛んで来るボールがレシーブしにくいというわけです。

問題は判断の遅れ、反応し始めの遅れにある

緑シャツの選手とピンクシャツの両選手の中間にボールが飛んで来るものですから、「どっちがとる?どっちが取る?」という具合に思考をめぐらす間に、グングンボールは近づき、ついにレシーブが間に合わなくなるという現象を引き起こすのですね。

あるいは、3番の選手の付近でその現象が起こるということであれば、これは想像の域を超えないのですが、3番の選手はサーブカットからバックセミを打ちに行くという役割があるものですから、速く助走ポジションに着きたいという思いがあって、どちらかというとサーブカットには消極的。他の選手に任せられるものなら任せたいという心理が働くのかもしれません。サーブに集中できていないわけです。そこから反応が遅れるのですね。(これは、想像ですが・・・)

この問題の解決には、どっちが取るべきボールであるのかをいち早く判断する能力を備えることが大切なのです。

っと言いますと、「これは、相当経験を積まないと…・」とか「私、反射神経が鈍いから・・・」とか「多分、できないと思います」と弱気になる人が出て来るのですが、そこは、きちっと種や仕掛けがあり、実は、そう難しいものではありません。

若干の練習は必要ですが、結構短期間で修正できます。

現に、宮崎の素人集団もこの問題は生じたので、わずか1日の練習で克服させました。

明日からはいよいよ、この具体的な克服方法と練習方法についてのお話をしていきます。

では、今日はこの辺で失礼します。

blogramランキング参加中! ←応援(クリック)していただくと嬉しいのですが・・・。

こちら↓では当ブログの見どころやバレーボールの人気ブログを紹介中です。どうぞ、ご覧ください。

![]()

にほんブログ村

付録2・・・・当ブログの特徴について

宮崎県出身の転勤族です。鹿児島県、熊本県、沖縄県、高知県等を転々としながら、今年宮崎県に戻ってまいりましたが、宮崎県をはじめ各地で見聞きしたバレーボールの戦術や練習方法等を紹介しています。

カラーシャツ(白シャツ、青シャツ、赤シャツ等色違いのシャツ)の棒人間の図面や動画で分かりやすく説明することを心がけています。

いいスパイクを打ちたい、いいサーブを打ちたい、ブロック上達したい、レシーブ上達したい、とにかくバレーボールで上達したいという方のために、色々な情報交換の場にしたいのです。

柔道選手が柔道着をバレーボールのユニフォームに着替えて活躍した事例等、上達したいという皆さんの期待に沿う記事をアップします。

皆さんには、山本愛さんのように夫婦仲良くバレーを続けられるような環境を目指ざしていただきたく、また、マラソンの有森裕子さんのように、地道に頑張る大器晩成タイプの選手を目指していただきたく、初心者向けの記事や初心者が頑張っている記事をアップしたいと思います。

その他、霧島神宮や天孫降臨の地である高千穂の峰、日本一の焼酎会社霧島酒造等で有名な霧島が近いので、霧島の温泉や観光等についても少しですが記事アップアさせていただいてます。

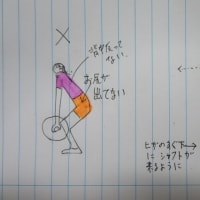

それから、3番の選手は9人制で必要なオーバカットが致命的ですので、ちょっと高めの胸から上ぐらいに飛んでくるサーブも、すべてアンダーでカットするので大きく弾いてしまうんです。

短期間の練習で解消されればいいのですが・・・。

詳しくは後日お話しますが、アンダーのレシーブが高くなって弾いてしまうという件についても、修正するための方法を御紹介します。

練習は必要ですが、やみくもにただただ数をこなすより、練習する目的、最終的なプレーを頭にイメージしながら練習するのとでは全然違いますので、是非挑戦してみてください。