アンドロメダ座 M31(アンドロメダ銀河)、M32(伴銀河)、M110(伴銀河)

画像① QBPフィルターⅢ使用、PNGファイルより1000×700切り出し

「満月下の電視観望シリーズ その3」

7月3日(満月)の深夜、もう日付は4日に入っていた。秋の代表的な天体M31アンドロメダ銀河が昇ってきたので、FMA135を向ける。

電視観望できた。中心部だけだが・・・4等ぐらいなので写るとは思っていたが、見えると嬉しいものものだ。画像①の中央右斜め下にM32。画像②中央上やや左にM110が写っている。初回しかも満月の夜の成果としては充分以上であった。0と1とはちがう、1回見れば人間、認識変わるので、次回からさらなる上のチャレンジができる。

JUNZOさんの本(資料5)と比べると、本の30秒画像と、私の900秒ライブスタック画像が同じぐらいに見える。今後より良い条件での撮影を心に誓う。そして撮るだけではだめで、しっかりとした画像処理が必要らしい。本には画像50%処理50%とある。う~ん考えてしまうな・・・。技術って簡単には身につきませんから・・・まあ、存在確認しながらゆっくりやります。

さらに、本にはiPadの写真アプリを用いた画像処理が紹介されており、機能の解説もある。iPadで試してみた(画像②)。M110はよりはっきりして感心したがM31は、そんなに変わらない。元画像の質の差を感じた。頑張るぞ。

もう1つ驚いたのは、アンドロメダ銀河M31の大きさ。FMA135+Neptune-CⅡの画角に収まると思っていたが・・・SharpCapのDSIA(画像③)を見ると、左上スミに薄い黄色の曲線、右下スミに同じ黄色の曲線がある。ここまでM31。デカイ(資料12に解説あり)。20世紀終わりまで長径13万光年が、21世紀初頭22万光年、満月5個分って真っ直ぐ並べての5個分だった。約2.5°・・・デカイ。驚き。

ところで、

アンドロメダ銀河(M31、NGC224)は、地球から230万光年離れており、天の川銀河の2倍の恒星を持つ渦巻銀河。少なくとも14個の伴銀河(より大きな銀河の引力をうけて、そのまわりを公転する銀河)を持ち、容易に観測できるのは、M32とM110とのこと。

画像② PNGファイルをiPad Mini6の「写真」で調整、約1600×1000切り出し。元画像より、M110が浮かびあがっている。(上中央より少し左、ボヤ~としている)

画像③ SharpCapProによるプレートソルブ、DSIA(ディープスカイ・イメージ・アナテーション)、トリミングなし(視野回転による影響が角に黒く出ている)

画像④ 元画像から2600×1400切り出し

参考資料

1)中西昭雄著「メシエ天体&NGC天体ビジュアルガイド」誠文堂新光社

2)浅田英夫著「エリア別ガイド 星雲星団ウォッチング」地人社館

3)早水 勉著「The Book of The Starry Sky 星空の教科書」技術評論社

4)渡邉耕平著「電視観望 実践ガイドブック Ver 1.1」株式会社サイトロンジャパン

5)JUNZO著「アンドロメダ銀河かんたん映像化マニュアル」日本実業出版社

6)Player One Neptune-C Ⅱ | 株式会社サイトロンジャパン

7)Askar 『FMA135』 口径30mmF4.5 EDアポクロマート鏡筒~シュミット

8)Quad BP フィルター III~株式会社サイトロンジャパン

撮影データ

2023年7月3日快晴、月齢14.9(満月)

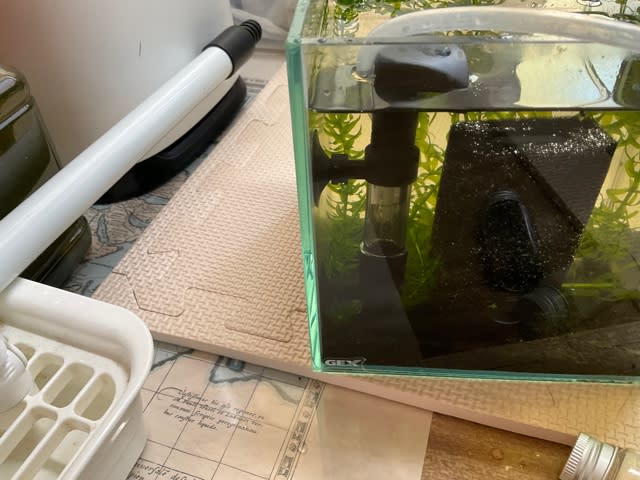

ミナミヌマエビ水槽は、1辺15cmの立方体。小さいのでそのままでは、濾過器を設置できません。透明パイプ部分を2cm程切り落とし短くして、無事設置完了。様子を見ます。ミナミヌマエビの寿命は、約1年。飼育員さんが、迎えに来るころには、世代交代が、完了している可能性がありますが、大事に育てます。