心理学者、アブラハム・マズローの欲求五段階説に基づいて考えるなら、まず生理的欲求(「食べていけること」など)、安全欲求(「批判・非難されないこと」など)、関係欲求(「孤立しないこと、家族関係の安定」など)が満たされて、はじめて承認欲求を追求しようという気持ちが芽生えてきます(図3)。ちょうど「衣食足りて礼節を知る」という故事成語と同じような意味ですね。生理・安全・関係、それぞれの欲求を家族が満たしてあげなければ、承認欲求≒就労動機につながらないのです。

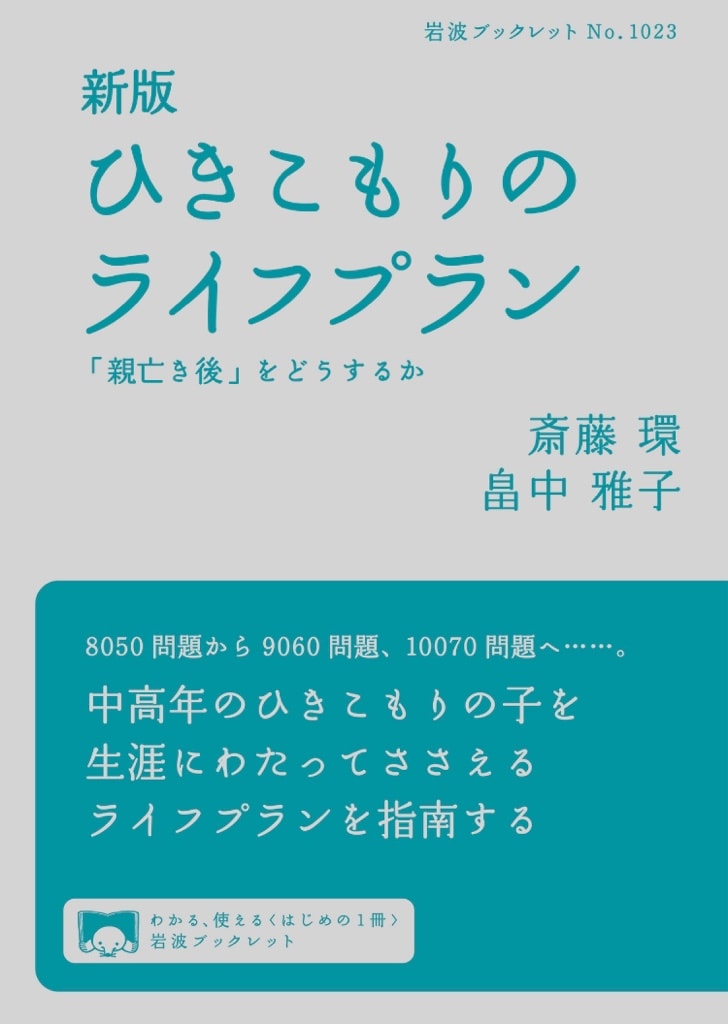

斎藤 環,畠中 雅子. 新版 ひきこもりのライフプラン 「親亡き後」をどうするか(Japanese Edition) (Kindle の位置No.262-267). Kindle 版.

読んでみて、親も大変だし、親が老いてできなければ兄弟姉妹が変わりにすることなのか?と思いました。

いろいろ考えることありました。

ひきこもりからの脱出には

兄弟、姉妹ではどうしようもない。家族では親だけ。第三者の介入が無いと改善は無理とのことです。

ライフプランを考え計画することはできそうですが、なんでそこまでしないといけないのか?兄弟だと思ってしまいます。この本は親の立場、自分が亡くなった後のひきこもりを心配する親の本です。

加えて当事者の多くは、「食べるために働く」という動機づけをリアルに感じることができません。その是非を問うても仕方のないことです。彼らに社会参加を促そうというのなら、むしろ「他者からの承認」という動機づけに誘導するほうがはるかに効果的でしょう。

斎藤 環,畠中 雅子. 新版 ひきこもりのライフプラン 「親亡き後」をどうするか(Japanese Edition) (Kindle の位置No.260-262). Kindle 版.

ひきこもり の弟を持っていろいろ考えることはあったが、自分自身のことで手がいっぱいで深く実家の状況に介入することはなかった。

弟は気がついたら実家で10年以上のひきこもり の状態。

私は50を超え、弟は40を超え、親は80歳になっていた。

3年前に老後の暮らしを送っていた父親が急逝し3人暮らしから二人暮らしなった時も、大きな変化はなかった。

母の話し相手、一人暮らしの老人の同居人としての立場が加わっただけであった。

老いる母親を見て手にしたのがこちらの本だ。

ライフプランの章に入る前の斎藤 環先生の”ひきこもり の理解と対応”を呼んでみて、自分自身が弟にたいして行ったことは全てNG行為だったということを初めて理解した。

自分自身がいかにひきこもり を理解していなかった、理解しようとしていなかったことを感じた。

おそらくどの本を読んでも極々当たり前のこと、ひきこもり の対応として当然のことが書かれているのだろが、、家族はえてしてタブーなことをしてしまうものだ。

時々しか会わないためかもしれないが、冷静にひきこもりの弟と話ができないのだ。過去にとらわれていて、なんでも人のせいにして、プライドは高いが自信がない、口はでるが体は動かさない、助けを求めない、何をしてもらいたいかはわからない。ひがみ根性が丸出しで、少しでも提案やお願いをしても、回りくどく断ってきてハッキリしないから大丈夫なのかと思ってさらに突っ込むと逆ギレする。

聖人君主のような心で接することはなかなかできないのも事実。

一緒に住んでいる親は現状を変えるエネルギーは残っていない。ここまで放置したのも親のせいではあるのだが、、、どうしたら良いのか親も兄弟も分からないうちに月日が、過ぎたという方がただしい。

未だに行政の支援が介護保険のようにちゃんとしたものではないので、なんとかしようと思い立ったとしても何から始めれば良いものなのか、、ひきこもり保険申請書を書いたらある程度自動的にどうにかなるシステムが行政レベルで、構築されなければ今後8050問題は桁違いに増えてくると思われる。早期ならなんとかなった人が、病気でも無いのに無為な時間をただただすごしてしまうのではないだろうか。

犯罪との結びつきは良く無いのだが、ニュースなるのは家族の言葉が追い詰めてしまい犯罪に走るケースが多いようなきがする。

ちょっとしたことで怒りを表すことはよくあるから、どうしても強くは言えない、良くないとわかっていても就業についてもついつい言ってしまう。自分は働いているのになんでお前は何もせず食っちゃねえ食っちゃ寝してるんだと思ってしまう。

欲求五段階説を考えて冷静に対応してみようとおもった。

8050問題の実践的な本だと思います。親たちは80歳になる前から対策は練った方が良いとおもいました。