徳山 「金剛経とわしの書いた注釈書じゃ。」

婆 「では聞くがのう、金剛経には『過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得』と書かれているがあんたはどの心で団子を味わうのかのう?」

前々回と前回記事において実存的視点というものをとりあげたのだが、そういう観点から過去に取り上げたこともある禅宗の公案「百丈野鴨子」について再度検討してみたい。

公案というのはいわゆる禅問答のお題のことと思ってもらって差し支えない。禅問答というと一般には訳のわからないことを指す、確かにそのようにとられても仕方のないようなやり取りが多いのだが、禅はあくまで宗教であり学問ではない。論理的な正確さよりも、修行者を導くための実質的な効果を重視する。その為に意表を突くようなやり取りが多くなるのである。 しかし、そのような奇妙なやり取りの中にも、哲学的な普遍性があるということについて、できる限り論理的に説明したいと思う。

私たちはエッフェル塔の写真を見て、「あっ、パリだ。」と言う。自由の女神なら「ニューヨーク」である。しかしエッフェル塔はパリではなく、自由の女神はニューヨークではない。当たり前の話である。では、なにを指してパリであるというのだろうか。同じパリと言っても、キュリー夫人のように研究室と自宅を往復していた人と、現代日本から観光に訪れた人とでは、全然違うものを見ていたはずだ。お台場には自由の女神のレプリカがある。この写真を子供に見せて、「ここがニューヨークだよ」と教えると、子供は「ふーん、そうなんだ、と納得する。一方、大人にはマンハッタンを背景にした本物の自由の女神の写真をみせて、「ぼくがニューヨークに行った時の写真です。」と言う。写真を見せられた子供も大人もそれがニューヨークの写真であるということを了解するのであるが、もちろん子供に見せた方はニューヨークのものではない。しかし、両者の了解の仕方に本質的な違いはあるのだろうか? 禅者にとってはそれらに本質的違いはない。それどころかニューヨークやパリそのものにも本質的な違いはないと見るのである。パリやニューヨークと言っても、単に「ここ」で想起しているにすぎない。モンマルトルの丘もセントラルパークもただのイメージによる「記号」に過ぎないのである。

臨済禅ではその修業の第一歩において、「趙州無字」(狗子仏性)かまたは「隻手音声」の公案が与えられるのが通例である。趙州無字について言えば、先ず「無」字そのものになりきれと指導されるはずだ。論理的にはありえない話だが、とにかく師家を信じて、一日中「むーむー」言いながら過ごすことになる。で、ある時、「自分が無か無が自分か?」と言う状態になっていることに気がつく。その時同時に、あらゆる概念に本質的な差異がないことを「体感」するのである。それが空観である。一切皆空、パリもニューヨークも東京も、それらはすべて記号に過ぎない。本質的な実体はないのである。我々の思考・分別というものは単に記号を操作しているにすぎない、というのが禅の透徹したものの見方である。だから禅では、「ここ」しかないと言う。パリだニューヨークといっても、それは何処かにあるというものではない。ただいま「ここ」で想起しているにすぎないものなのだ。禅者にとっては「ここ」しかないのである。「ここ」というのは位置的場所のことではない。それは究極の主体とも言うべき、この世界の「開け」であり、いわゆる「無」のことである。

以上述べてきたことを前提に、碧眼録第五十三則「百丈野鴨子」を検討してみよう。これは唐代の名僧である、馬祖道一(ばそ・どういつ)とその弟子の百丈懐海(ひゃくじょう・えかい)の逸話である。ちなみに百丈は「一日作さざれば一日喰らわず。」の言葉で有名なあの人物である。

百丈和尚の修行時代のことである。馬祖大師のお供をして歩いている所へ鴨が飛んできた。そこで馬祖が百丈に訊ねた。

馬 : 「あれは何だ」

百 : 「あれは雁(野鴨子)でございます」

馬 : 「雁はどこへ行った」

百 : 「向こうへ飛んでいきました」

すると大師は百丈の鼻を思いきりひねりあげた。あまりの痛さに百丈が悲鳴をあげると大師が言った。

馬 : 「ここに居るじゃないか」

禅寺においては、すべての行為は自己究明につながるものでなくてはならない、と言うのが建前である。まじめな雲水は四六時中夢遊病者の如く公案に取り組んでおり、師家との会話も世間話と言うようなものであってはいけないというような事情がある。通常の会話としては百丈にまったく落ち度はないのだから、そのような前提を抜きにこの公案を論じてもそれは茶番になってしまう。

臨済と並び称されるような大禅匠である百丈禅師にもこのような小僧の時代があったのである。「雁はどこへ行った」と問われて、うかつにも「向こうへ」と答えてしまった。問題は「向こう」が何であるかもわからずに答えてしまったことである。己自究明のさなかにいる雲水ならば、「雁」だの「向こう」だの分別があるはずはないのだ。禅者には常に「ここ」しかないのである。

鼻をつままれた百丈は、その痛さに我に返った。「ここにいるじゃないか」と言われて、百丈はあらためて自己の本性を悟ったのである。

(参考 ==> 「公案インデックス」)

趙州、因みに僧問う、「如何なるか是れ祖師西来の意」

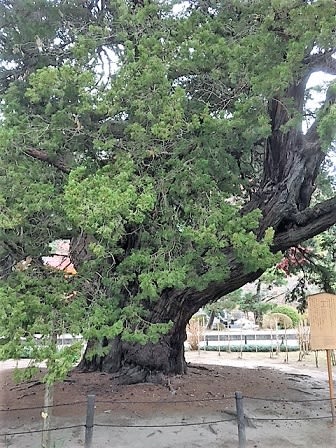

州曰く「庭前の柏樹子」

趙州とは唐代の大禅匠、趙州従諗のことである。ちなみに公案に出てくる回数は趙州が他を大きく引き離し第一位である。その趙州にある僧が、「如何なるか是れ祖師西来の意」と問うた。祖師とは禅の始祖達磨大師のことで、彼がはるばるインドからやってきたのは何のためか、つまり仏教の大意はなにかと聞いたのである。それに対し趙州は「庭の柏(※注)の木じゃ」と答えた。と、これだけである。禅問答とは意味不明な言葉のやり取りのことを言うが、そういう意味でこの公案は禅問答の最たるものだろう。まるでとりつくしまもない内容だが、何とかここから哲学的な意味をくみ取ってみたい。

「何ですか?」と問われて「これこれこうです。」と答える。そして、「ああ、なるほど」となるようなやりとりは、本来禅にはない。真理は教えられるものではなく自ら悟るものだからである。でも、問われれば親切に答える。で、趙州は「庭先の柏の木」と答えたのである。おそらくたまたま柏の木が目に入ったからそう答えたのだろう。答えは石でも犬でも何でもよかったはずである。そこから真理を見出せるか否かは問うた僧の側の問題である。

一般に科学的真理というのは現象の背後にあって、その現象を成り立たせている原因となるものを指すが、禅仏教においては現前するそのものを真理とするのである。それを「あるがまま」というのである。哲学者は「私はなぜ私であるのか?」と問う。そんなものいくら問うても分かるわけはない。すべては私が私であることから始まると見定めるのである。

目の前にある柏の木は一見何の変哲もないただの木である。しかしよくよく考えてみれば、「私がなぜ私であるのか?」という問い以上に不可解でもある。考えてもみて欲しい。その柏の木は誰が作ったのか、種をまいたら簡単に生えてくるというかもしれないが、その種を自力で作れる人などどこにもいない。考えてみれば何とも玄妙なことか。趙州は僧にその玄妙さを一挙に了解せよと要求しているのである。

若者はときに「私はなんのために生きているのか?」と問いかける。すでに生きている最中だというのにである。彼は問いながら、実は何を問うているか自分でもわからないのである。それはいくら頭で考えても分からない問いである。問う順序を間違えている。すべては今生きているということから始まるのである。それを知ることは同時にこの世界の玄妙さを知るということでもある。

この公案の原典である趙州録では、二人のやり取りは次のように続いている。

僧曰く「境をもって人に示すことなかれ」

州曰く「吾、境をもって人に示さず」

僧曰く「如何なるかな是れ祖師西来意」

州曰く「庭前の柏樹子」

「境」とは自分をとりまく外部の事物の意味である。つまり、心の問題を問うているのに心の外のもので説明している、と僧は抗議した。しかし、「心-境」という二項対立そのものがすでに科学的な世界観にとらわれている。趙州は既にそのような視点には立っていない、ただあるがままの世界の象徴としての柏樹を示しただけである。「吾、境をもって人に示さず」と答える。そして冒頭のやり取りが繰り返されることになる。

少しでも禅をかじったことのある人ならだれでも知っているでしょう、無門関の第一則です。臨済宗では「隻手音声」と並んで初関として与えられることの多い公案です。公案の内容はいたって簡単です。

趙州和尚、因みに僧問う、「狗子(くし)に環(かえ)って仏性有りや也(ま)た無しや。」州云く、「無。」

( ある僧が趙州和尚に「犬にも仏性がありますか?」と問うたところ、趙州は「無」と答えた。)

おそらく参禅者は「無」の一字に集中するよう指導される。そして日がな一日中むーむー言っていることになる。一生懸命やっていれば、そのうち自分が無か無が自分かという状態になる。いわゆる三昧です。そうなればそのうち「はっ」と気付く。思わず大声で「無ーだぁ!」と叫びたくなるかもしれない。いわゆる概念の崩壊である。あらゆるものの差別相がなくなり、いかなるものにも固定的な本質というものがないことを知ります。師家にもよりますが、たいていの場合その時点で見性を認められるでしょう。そこから初めて本格的な禅の世界へ足を踏み入れることになります。

禅問答というのは知識のやり取りではありません。これこれこうですと教えてもらって、ああそうかと納得するようなものではないのです。「犬に仏性がある」と言われて「犬に仏性がある」と知る、禅的にはそのような分かり方を「何かを知った」とは言わないのです。犬に仏性があるかどうかは、まず仏性がなんであるか見極めることが出来なければ言えないし、その上で自分が犬でなければ、あるともないとも言えないのが本当の道理というものでしょう。

趙州和尚の「無」は、そのような言葉のやり取りに対する拒否の意味も含まれているように受け取れます。無門慧開はこの「無」を有無を超越した「無」であるとしています。この公案を第一則に取り上げたのは、まず有無の邪見を排し中道を目指すための最初の関門という意味でしょう。そしてこの公案集を「無門関」と名付けたのは、無門和尚の名にちなんでということもあでしょうが、この「無字」の一関に「無門関」全体の性格を象徴させているということもあると思います。最終的には、「仏性」と「無」がぴったり重なるところまで工夫しなければならない深い意味を持つと思います。

参禅のことはひとまずさておいて、インターネットにはびこる当公案に対する解説に気になる点があるので、そのことについて少し注文をつけたいと思います。

大抵の解説は、僧が「犬に仏性がある」ということが仏教上の通念であることを前提として、趙州に問いを投げかけたということになっている。しかしどうだろう、そんなに簡単に「狗子に仏性有り。」としてしまって良いのでしょうか?

ちなみに「仏性」とは、コトバンクによると

≪仏教用語。覚性とも訳され,如来蔵の異名ともされる。完全な人格者,仏陀となるべき可能性をいう。われわれが仏陀の教えを聞き,その教えに従って修養努力して行くことによって,ついには完全な人格者となることができるのは,われわれのうちに真理を理解し,それを体得実現しうる可能性があるからで,この能力が仏性である。≫

となっています。えらく難しい。「仏性」が上記のとおりの意味であるならば、「仏陀」がどういうものであるか分からなければ、「仏性」の意味もまた分かりえないのではないでしょうか。つまり、悟っていなければ「仏性」について語ることもまたできないはずです。理屈を言えば、犬の仏性を問題にする前に、まず先に自分の仏性が問題になるはずなのです。先にも指摘したことですが、「一切衆生悉有仏性」などという言葉を聞いて分かったつもりになったとしても、それは単なるスローガンにしかなりません。

インターネット上の解説は、ほとんどその辺のことはすっ飛ばして、趙州の答えた「無」は有無を超越した「無」であるというようなことを、判で押したように述べているのですが、この辺は参禅など経験したことのないほとんどの読者にとってはきわめてわかりにくい。そういう人たちにとっては、「仏性があるのかないのか」について空疎なパズルを提供するだけのことになってしまい、ひいては禅に対して見当違いなイメージを持たせてしまうことにもなっているのではないでしょうか。

私の個人的な意見を言わせてもらえば、この「仏性」という仏教用語は「心」のことであるとすればどうかと思うのです。「仏性」という日常的になじみのない言葉よりも「心」という言葉の方が手ごたえがありそうです。 「犬に心はあるのか?」というのは一般の人にも哲学的課題として有意味であるようにも思えます。そのうち「心ってなんだろう?」と自問するようになるでしょう。分っているつもりでも実は分かっていない「心」について考えているうちに趙州の「無」に肉薄する人も出てくるかもしれません。

もう一つ公案に向かう場合には、禅には実存的な視点しかないないということをわきまえている必要があります。問題とされているのは、常にここと今しかなく、問われているのは自己についてであるということです。禅には己自究明以外の問題はないと考えるべきであります。したがって、ここで問われているのは、表面的には犬の仏性でありますが、本当に問われているのは自分の仏性についてであります。犬を外から眺めていてもなにも分かりません。自分がその犬になりきって公案に向かい合わなくてはならないのであります。

(参考 ==> 「公案インデックス」)

朝日の当たる部屋