マガジン9 2021年8月4日

自分ちの猫が可愛すぎて、講演の際に使うパワーポイントの最後のページに愛猫の写真を仕込んでおき、さりげなくみんなに自慢する人がいる。

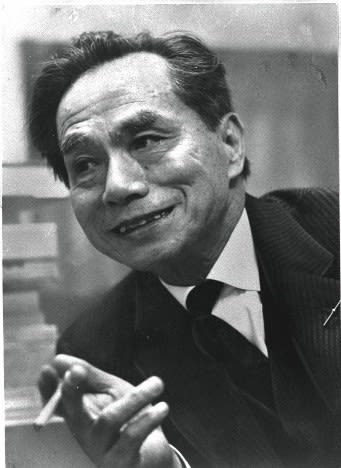

1990年代から貧困問題に取り組む、「つくろい東京ファンド」代表理事の稲葉剛氏だ。

そんな稲葉氏がこのたび、『貧困パンデミック 寝ている「公助」を叩き起こす』を出版した。

タイトル通り、コロナ禍での困窮者支援の実情のみならず、国や東京都、各自治体などへ「公助」が本来の役割を果たすよう、さまざまな働きかけをしてきた記録である。そしてそれは、これまでなかなか変わらなかったシステムを変えることに成功してきた記録でもある。

たとえば扶養照会。

この連載でも散々書いてきたが、生活保護を申請すると家族に連絡がいく。それが嫌で申請をためらう人が多いのだが、それでは最後のセーフティネットが機能しているとは言えない。稲葉氏らは困窮者を対象とした相談会を訪れる人々にアンケートをとるなど地道な作業を繰り返し、また厚労省に署名を提出するなどしてきた。その結果、今年3月に新しい通知が出され、4月からは運用が変わったのである。本人が扶養照会を拒んだ場合、その理由について「特に丁寧な聞き取りを行い」、照会しなくていい場合にあたるかどうかを検討するという方針が追加されたのだ。また、扶養照会をするのは扶養が期待できる場合に限るということも明確になった。

本音を言えばもう一歩進んで、本人がOKしていて扶養が期待される場合のみ照会するとしてほしいところだが、それでも大きな前進である。

それ以外にも様々なことが変わった。

本書には、稲葉氏がこの一年半を振り返る記述がある。そこで触れられるのは、自治体への抗議・申し入れに参加し、責任者が謝罪したケースは一年半で5回にのぼるということだ。

1回目はコロナ禍以前の2019年10月。台風19号が関東を直撃した日、台東区の自主避難所で路上生活者が入所を拒否された件。稲葉さんは地元のホームレス支援団体とともに台東区に抗議。区長は謝罪コメントを発表。

2回目はコロナ禍が始まった20年6月。緊急事態宣言でネットカフェも休業となり、住まいがない人たちにホテルが提供されていたのだが、新宿区では5月末、その人たちの宿泊延長を打ち切り、87人をチェックアウトさせてしまったのだ。その中には、行くあてがなく路上生活になってしまった人もいた。この件では私も稲葉氏らとともに新宿区に申し入れ。新宿区長は謝罪コメントを発表した。

20年10月には、足立区に申し入れ。住まいがなく生活保護申請していた日本国籍のアフリカ出身の男性の保護をわずか4日で廃止し、路上生活に追い込んだ件に対してである。これについても稲葉氏らは抗議。紆余曲折あったものの副区長が直接、本人に謝罪。生活保護も無事再開された。

4回目は20年10月、杉並区の福祉事務所。私も同席していたのだが、コロナ禍でホームレス状態となって生活保護申請をした人に対し、杉並区ではなかなかアパート転宅させないという事態が発生していた。その件で申し入れに行ったのだが、その場で福祉事務所長の差別的な発言があり、支援者らの指摘を受けて謝罪した。

そうして5回目は、21年3月。横浜市神奈川区に生活保護申請に訪れた女性に対して悪質な水際作戦が行われたことを受けて。住まいがない20代の女性が生活保護を利用しアパートに入って生活したいと訴えたのだが、対応した職員は制度に関する虚偽の説明を繰り返し、彼女が持参した申請書すら受け取ろうとしなかったのだ。

この件でも稲葉氏らは抗議・申し入れ。担当部長はその場で本人に謝罪した。

このように、現場に足を運び、時に自治体の姿勢を問い、「公助」のあり方を変えてきた稲葉氏だが、もっとも変わったのは、支援を受けた人たちの人生だろう。もし、稲葉氏らと出会っていなかったら、最悪、命を落としていたのかもしれないのだ。

そんな稲葉氏が代表理事をつとめる「つくろい東京ファンド」では、14年から個室シェルターを開設し、住まいを失った人々への緊急支援をしている。住まいも所持金も失い、携帯も止まっている人も少なくない。そんな人たちが、生活を再建する手助けを続けてきたのだ。

本書には、「つくろい東京ファンド」がコロナ禍の昨年4月から今年3月までの間、直接サポートした人(個室シェルター提供や生活保護申請同行など)が92世帯94人にのぼることが紹介されている。

属性は以下の通り。

94人中、男性は82人(87.2%)、女性は12人(12.8%)。

住まいのある人は7人、路上生活やネットカフェ生活など、住まいのない状態の人は87人。

年齢は17歳から71歳までと幅広く、平均年齢は43.2歳。30代以下が全体の約4割を占めている(10代5.3%、20代17.0%、30代18.1%)。

94人中、団体のスタッフが同行して生活保護を申請した人は79人(84.0%)、残り15人(16.0%)は従来からの仕事を続ける等、生活保護以外の方法で生計を立てている。

住まいがない状態の87人のうち、59人は団体で運営している個室シェルターに入居し、24人は東京都が生活困窮者向けに刈り上げているビジネスホテルに入居した。残りの4人は公的な施設等に入所した。

87人中、現在もシェルター等に入居中の人は18人。すでに退所した69人のうち、自分名義のアパートに移った人は53人、グループホームやシェアハウスに入居した人は3人、住み込みの仕事に就職した人は2人、他施設など3人、行方不明8人となっている。

相談時に住まいのあった7人については、全員、その後も従来の住まいを維持できている

改めて驚かされるのは、平均年齢が43.2歳であること。そして30代以下が全体の約4割を占めることだ。

例えば08〜09年にかけての年越し派遣村の場合、20代、30代はほとんどいなかった。あの時の平均年齢はわからないが、少なくとも40代では絶対になかった。平均年齢を出したら、おそらく60代くらいではなかっただろうか。

それが今や、住まいを失うほどの困窮者における若年化が、すごいスピードで進んでいる。女性も増えている。そのことだけをとっても、この国の底が抜けたのだと突きつけられる。日本社会は今や、女性や若者を守る余力すら失ってしまったようなのだ。

本書に書かれているのは、厳しい現実である。が、この国でどうやったら「経済的理由で死なずに済むか」のノウハウも詰め込まれている。少しずつだけど、社会を変える具体的な方法も書かれている。

感染者が爆発的に増えてもオリンピックが続けられるこの国で、あらためて「公助」を問う一冊。

ちなみに最後のページに愛猫・サヴァと梅の写真が仕込まれているかと思ったら、「いつも私を支えてくれる」存在として名前が紹介されているだけで、写真はなかったのだった。ちょっと期待してたのに。

江部乙の最高気温34.5℃。少し早めに切り上げて帰って来たが、こちらのほうが暑かった。36.1℃だという。狂ってるぜ!来年は40℃超えの「熱波」が襲うのだろうか?明日は昼から☂マーク。確実にお願いしたい。