スマホっ子の風景 竹内先生の新教育論 「夢はユーチューバー」勉強しない子どもたち 毎日新聞2016年3月22日 大阪朝刊

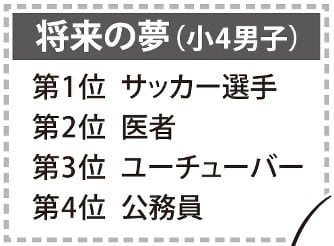

左の表は半年前に大阪府内のある小学校が調査した4年生男子の将来の夢です。1位サッカー選手、2位医者、4位公務員は納得できますが、3位ユーチューバーには驚かされました。「ユーチューバー」は手元の辞書には載ってないので、ネットで調べてみると、「インターネット上の動画共有サービスであるYouTubeに動画を投稿し、広告収入を得る人たちのこと」(goo辞書)とありました。YouTubeを見てもらって稼ぐ人のことです。

先日、別の小学校の校長先生から相談を受けました。その時、「ユーチューバー」という言葉を再び聞きました。概要は次の通りです。

関東の方から、うちの児童がネットにいたずら動画を上げている、と電話があった。調べると高い所から飛び降りたり、他の子のズボンをずらしたりしていた。急いで注意したが、子どもたちは横柄な態度で、「ユーチューバーになるから」と、勉強もせず困っている。

「保護者の承諾を得ているので、児童と直接話してほしい」と校長先生に懇願されたので、まず、当該児童たちの言い分を聞いてみました。彼らは将来を見据えて、「真剣に」YouTube投稿を繰り返していました。子どもたちの声の要約です。

有名なユーチューバーは1億円以上稼いでいる。もうあくせく勉強する時代じゃない。変顔や友だちの悪口とかじゃ動画再生回数が伸びないので研究したら、みんなが驚くことやおもしろがることがいいとわかった。高い所から飛び降りたり、他の子のズボンをずらしたりしたら数が伸びたので、スカートめくりや男子トイレの盗撮を計画していたら、先生にばれた。

根が深いと思ったので、後日、時間を取って学年全体に話しました。逮捕や書類送検される可能性を話すと、「ネットでは何をしてもいいとみんな言っている」と言います。「みんなって誰?」と問うと、「太郎君(仮名)」。その太郎君に聞くと「お兄ちゃんが言ってた」と言います。私は用意していた説明をしました。

太郎君のお兄ちゃんは間違っています。皆さんの行為は逮捕や書類送検される可能性があります。悪口は名誉毀損(きそん)罪「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、友だちの裸などをみんなに見せたら児童ポルノ禁止法違反「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」にあたる可能性があります。

ネットは便利ですが、使い方を間違えば人生が台無しになることを具体例を挙げて説明しました。子どもたちは青ざめた表情で真剣に聞いてくれました。

絵空事より事実伝えて

実は先生方の間で激論がありました。論点は子どもたちに懲役や罰金まで伝える必要があるか、でした。激論の末、当日は逮捕等は14歳以上が要件、児童ポルノの「児童」は18歳未満であることなど、正確に伝えました。実際やってみて必要な時間だと先生方も私も全員で納得しました。絵空事で脅かすより、事実を正確に教えると子どもたちは納得して次の行動を改める。生徒指導の鉄則を再確認しました。以上は一部改変していますが実話に基づいています。

大変な時代だと考えていると、「10〜20年で約半分の仕事がコンピューターにとってかわられる」というオックスフォード大学教授の研究をネットで見かけました。原典にあたっていないので真偽はさておき、確かに仕事は変わってきています。すでに改札係の駅員は自動改札機、ベルトコンベヤーの大量生産はほぼ機械だけ。近い将来、ホテルの受付、レジ係は不要になり、自動運転が可能になるとタクシーやトラックの運転手などの仕事はなくなるかもしれません。子どもに求められる力は確実に変化しています。

そういう視点で小4の将来の夢を見直してみると、上位はコンピューターに取って代わられる可能性の少ないものばかりです。そのあたりを子どもたちが敏感に感じ取って、ユーチューバーを目指しているとしたら、笑っている場合ではなくなってきました。

竹内和雄(たけうち・かずお)

大阪府寝屋川市の中学校教諭、同市教委指導主事をへて2012年から兵庫県立大学准教授。著書に「スマホ時代のリスクとスキル」など。50歳。

可愛い顔してるのですがねぇ。

可愛い顔してるのですがねぇ。