東京国立博物館「黄金のアフガニスタンー守り抜かれたシルクロードの秘宝」

2016.4.12~6.19

美しい表慶館にはいるのも久しぶり。

アフガニスタン国立博物館のコレクションの国際巡回展。

前宣伝で何度も聞く機会がありましたが、この国立博物館がさらされた壮絶な30年には言葉を失う。1979年のソ連の軍事介入、内戦、タリバンの襲撃、略奪や焼失の危機。89年に博物館員たちは、コレクションを守ろうとひそかに運び出して隠す。その場所を家族にすら明かさず、15年間。そして内戦が終結した2004年、大統領府の地下金庫が開かれる。

博物館員さんたちの命がけの決意で守り抜かれた品々と思うと、見る前から気持ちがひきしまる思い。

でも、この経緯を知らなくとも、美しく素晴らしい品々だった。

古代シルクロードの真ん中。東西文化のまさに十字路だけれど、出土品は単に東西の交易で運ばれてきたものだけではない。自国以外の様々な文化、宗教を取り込み、混じり合わせ、美しい製品を生み出してきたことに感慨。

紀元1世紀ごろまでの4つの遺跡が順に紹介されている。

◆第一章 テペ・フロール ーメソポタミア文明とインダス文明をつなぐ謎の遺跡ー

紀元前2100~紀元前2000年頃の青銅器時代の遺跡。今から4000年とも思えないほど美しい金細工。

◆第二章 アイ・ハヌムーアレクサンドロス大王の東征によって生まれたギリシャ都市ー

東方遠征により紀元前300年ごろにつくられた、ギリシア人の植民都市。コリント式の柱頭や、ヘラクレス立像には驚き。

絵ハガキを買った、「キュベーレ女神円盤」紀元前3世紀

キュベーレ(地中海や小アジアで信仰された大地の女神)と、ギリシア神話の勝利の女神ニケ。馬車は、ペルシャの戦車風。空には太陽神ヘリオス。両脇の神官は西アジア風。

この一枚に、ギリシアと西アジアが、対立することなく、いいとこどりで盛り込まれている。

◆第三章 ティリヤ・テぺー遊牧民の王族が眠る黄金の丘ー

ティリヤ・テペは地元の言葉で「金の丘」。1978年に発見された一世紀ごろの墓。男性一人と20~40代の五人の女性。

女性の身に着けていたアクセサリー類の豪華さ、美しさ、かわいらしさ!。説明はありませんでしたが、妻と第2~4夫人?。

布地は残っていないけれど、きっと美しい色の服だったのでしょう。副葬品からは、五人それぞれのファッションの好みがほうふつとされる。

一号墓の女性のものは、六花弁型飾り飾りなど、ほしくなるくらいかわいい小さな飾りがちりばめられていた。

二号墓の女性のものは、大振りなアクセ使い。少し大人っぽい好みかな。

「ドラゴン人物文ペンダント」一世紀第二四半期 は、遊牧民らしい服の男性とドラゴンをモチーフに、トルコ石、ラピスラズリ、ガーネット、カーネリアン(紅や橙の石。インドで採れるとか)、真珠が。

(確か)三号墓の女性は、シンプル&ゴージャスといった好みかな?宝石類が鮮やか。

副葬品中では「イルカに乗るキューピット文留金具」、とりわけすてき。

海に面していないアフガニスタンで、イルカは交易のあかし。イルカはギリシャ神話では、神聖な生き物で、ポセイドンのお使い。

男性の墓のインドメダイヨン。

仏陀の姿を表わした世界最古のものかもしれないそう。解説が、説話に疎くよくわからなかったのですが、「刻まれた文字から、表が恐怖を滅し去ったライオン、裏が仏陀の教えの広がりを象徴する法輪を転じる人とわかる。」と。

王冠が副葬されていた六号墓の女性が、王妃様なのでしょうか。20歳前後のようですが。

この様式の王冠は、東アジアに伝播し、新羅を経て日本の奈良県藤ノ木古墳でもみられるとか。

六号墓からは、ギリシア神話の美と愛の女神、「アフロディーテ飾板」 も。

ギリシア神話の女神の額には、インド式のビンディー。アジア文化も具有している。

いろいろな地域の特徴が出てくる、高原の文化はおおらか。

◆第4章 べグラムーシルクロードの秘宝が詰まったクシャーン朝の夏の都ー

1~3世紀に中央アジアから北インドあたりに起った、クシャーナ朝の夏の都。ローマやエジプトのほか、インドの象牙製品、また中国の漆器も。

とくにガラス製品が魅力。

魚型フラスコ 一世紀

干物みたいだけど^^。吹きガラス製法で作られた。用途ははっきりしないらしい。特に用途がないけど作ってみたかった職人さんがいたのねきっと。

ここで感動したのは、象牙の製品。

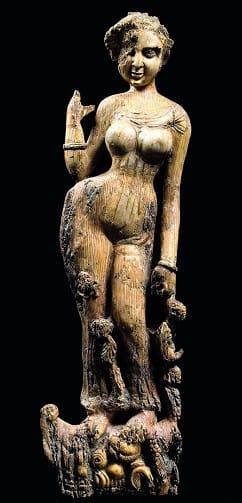

ヒンドゥー遺跡で見るような女性。「マカラの上に立つ女性像」1世紀 マカラとはインド神話に登場する怪魚。

。

。

ほかにも、インド象や、本生話という仏教の説話(古代インドの説話集で,釈迦の前生、功徳などの内容)を描いたものなど、アジアと関わるものが多く、親しみを感じた。

◆第5章 アフガニスタン流出文化財ー日本で保護され、母国へ還る「文化財難民」

ゼウス神像左足断片が展示されていましたが、これはアイハヌムの遺跡から出土したもの。どれほど多くの文化財が略奪されたり破壊されてしまったのか。日本へ渡ってきたものは、日本での巡回のあと、アフガニスタンに還ることが決定したそう。http://www.museum.or.jp/modules/topNews/index.php?page=article&storyid=3507

無事帰れるようになって、本当によかったと思う。

改めて、これだけのかけがえのない遺産を守り抜いた職員の方々の思いに胸を打たれつつ、何度も、「せかいいちうつくしいぼくの村」(小林豊)という絵本を何度も思いだした。

アフガニスタンを旅した作者が訪れた村のことを描いている。少年の住む村は、果物がたくさん実り、花が咲き、とても美しい村。ですが…。悲しい結末は思い出しても泣きそう・・。

グーグルでアフガニスタンを見てみたら(おお~ペルシャ文字併記だ!)、ごつごつと岩山がちな地形で、一面灰色、褐色っぽい色に覆われていた。

目録の地図をたよりに、今回の遺跡のべグラム、テペフロール、アイハヌム、ティリヤテペのあたりをたどってみると、その辺りは、貴重な緑が多い場所だったり、川のほとりだったり。遺跡の人々がここに定住したわけがわかる。東西の隊列が行きかい、アフガニスタンが交流の要所として栄えていたことを改めて認識するとともに、国を超えてゆるやかなまじりあいが可能であった時代を想像。

麻布台のアフガニスタン大使館のHPは、歴史も文化も簡略にわかりやすい説明だった。ラピスラズリはじめ金、宝石類の産地であることも、展示を見たあとでは深く納得。

国立博物館は1922年設立ですが、家に伝わる品をもとに博物館を建てたアマーヌッラー王が、なかなか面白そうな王様。近代化を目指して改革を導入し、壮大な政府の建物、宮殿、別荘、凱旋門、リゾートタウン、カフェを建て、ヨーロッパ風のドレスコードを採用する布告まで公布したとか。ちょっと時代を先取りしすぎて反発をまねいたようだけど。

今回のコレクションは一世紀ごろまでのものですが、そのあとに続く各時代のアフガニスタンの文化物にも、興味ひかれます。世界に散逸したものが少しずつアフガニスタンに戻り、この展覧会の続編ともいうような展覧会が、幾度も開催されることを願っています。