今日は昨日に引き続き拾いの一日。

アンカーボルトの数量と配置を確認して、木造の部分と鉄筋コンクリート造の基礎がうまくつながるように確認です。

基礎の外側に断熱材を打ち込むので、その上端に被せる蟻返しの板金の形状と数量も確認しました。

断熱材はシロアリに食われにくいように防蟻剤を含侵させたものを用いますが、それだけでは安心とはいえません。

仮にシロアリが断熱材の中を上ってきても、それより上の木造部分には入らないようにするために蟻返しを設けます。

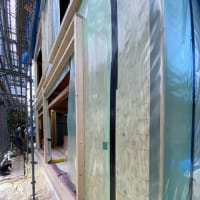

それが終わったと思ったら、今度は断熱材を柱の外側や屋根の登り梁の外側で保持するための部材の拾い。

高断熱化をしようとすると、柱の間だけに断熱材を詰め込む「充填断熱」だけでなく、柱の外側、屋根の登り梁の外側に断熱材を設置する「付加断熱」が必要になってきます。

断熱材は内部に空気などを保持することで、熱を伝わりにくくする役割を持っていますので、断熱材そのものは軽く、それほど丈夫ではありません。

特にグラスウールやロックウールなどの繊維系の断熱材を付加断熱に使用する場合は、その断熱材の形状を保持するための木材が必要になってきます。

その部材を現場で加工すると、なかなか屋根をかけることができずに、構造部材などが雨でぬれてしまい耐久性を損ねる可能性があります。

形状をあらかじめ加工してもらうことで、スピーディーに屋根をかけることができ、現場の進行がスムーズになります。

そのために、加工寸法と数量を確認します。(このような木材の形状や設置の方法なども北海道から学んでいることです。)

それと前後して、若い設計者から耐震改修の耐力壁の設置方法について質問を貰ったので、その回答など。

これからの時代に断熱改修と耐震改修は必須の技術です。

それを一所懸命学ぼうとする尊敬できる若い仲間なので一所懸命答えさせていただきました。