昨日は品川まで出かけ、換気冷暖房のセミナーに参加しました。

ドイツ基準の高断熱省エネ住宅のパッシブハウスを普及させるべく活動している、パッシブハウスジャパンさんのセミナーです。

パッシブハウスはドイツパッシブハウス研究所が規定する性能認定基準を満たす省エネルギー住宅です。

ある程度以上の断熱性能にして、日射を有効に取り入れるなどの工夫をすることで、冷暖房に必要なエネルギーを極小に抑えた住宅です。

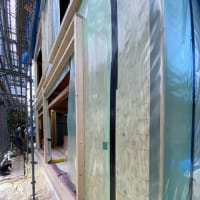

ある程度といっても、東京で外壁の断熱厚みが20cm超など、ちょっとやそっとではないのですが。

断熱の悪い住宅で、夏は涼しく、冬は暖かく過ごそうとすると、莫大なエネルギーを使い、限られた方法でしか冷暖房できません。

例えば、暖房でいえば、各部屋に床暖房を入れて、尚且つ窓辺にはパネルヒーターを設置するなど。

こうすると断熱性能の悪い住宅でも快適に過ごせますが、まったく省エネではなく、暖房設備のイニシャルコストも高額になってしまいます。

しかし、冷暖房に必要なエネルギーを極小に抑えると、冷暖房の方法はかなり自由になってきて、普通のエアコンを一つの住宅に1台設けて、僅かなエネルギーで運転するだけで、十分快適に過ごせるようになります。そんな住宅の換気装置の中に冷暖房の装置を入れ込むと、小さなエネルギーで暖かく、あるいは夏は涼しく快適に過ごせるようになるというのが、セミナーの中身でした。

もちろん、換気装置の高性能化で即バラ色の結果が出るわけではなく、ダクトの配管施工や保温などに一定の水準以上の品質が求められることは言うまでもないことです。特に夏に冷却した空気が通過するダクトの外側で結露しないようにするための保温や、ダクト内部のごみやホコリがカビの温床にならないようにするための清掃性やメンテナンス性の確保など注意点はたくさんあります。

それでも換気装置を高性能化することで、省エネで快適な室内空間を得ようとする一つのあり方としてとても参考になりました。

一方、そのような高性能な換気装置を早くから導入してきた北海道では、省エネで快適に過ごすという目的は同じながらまた違った方向に歩み始めようとしています。

それは室内外の温度差を利用した機械力の不必要なパッシブ換気というものです。

換気動力エネルギーを削減できること、換気装置のメンテナンスが少なくて済むこと、住まい手が寒いからと言って換気を止める危険性が少ないことがメリットです。

自然換気ですが、気密性が優れた住宅では、建築的な工夫によって、空気の出入り口が明確な計画換気として位置づけることが可能になります。一方、内外温度差に換気量が左右されるため、地域の気候に合わせた設計と、良好な換気を得るための建築的な工夫が必要です。(北海道建築技術協会「北の住まいの熱環境計画2015」p135より)

年明けに北海道に研修に行きますので、パッシブ換気が働いている様子をこの目で見てきたいと思います。

それぞれの手法は両極端に見えますが、住まい手の方の省エネで快適に過ごしたいという願いをかなえるという目的のために、えり好みせず使い分けられるよう準備をしています。

セミナー後は職場に戻り、基礎工事が進行中の現場のためにアンカーボルトの数を拾って、一日が終了。

自宅に戻り、プランニングのことを考えながら就寝しました。

※プランのことを考えながら寝ると、結構寝ている間に考えが整理されて解決策が思い浮かぶんです。