「マスコミを懲らしめる」勉強会の衝撃は、まだおさまらない。

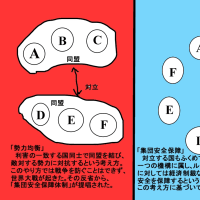

7月2日、日本外国特派員協会がこの問題について抗議声明を出し、「深い憂慮」を表明した。朝日新聞(電子版)によると、声明は「政府に対するチェックとバランスを保つ機能を果たし、日々の問題について議論を深める情報を提供する自由で開かれた報道が、民主主義の根幹だ」として、政府・与党に、報道の自由に影響する一切の行為を控えるよう求めている。

外国特派員協会は、いうまでもなく海外メディアの記者たちの集まりである。そこで、抗議の声が出てきたのだ。自民党は火消しに躍起になっているが、「自民、感じ悪いよね」というイメージは国民のあいだのみならず、海外メディアにまで広がっているのが実態である。これでもなお、擁護派は「たいしたことじゃない」といい続けるのか。それとも、「海外メディアの批判なんか聞く必要はない」と北朝鮮なみの態度をとるのか。

もう少し補足をしておくと、この抗議声明は「文化芸術懇話会」の発言だけを問題視しているわけではない。自民党が昨年の衆院選時に公平をもとめる文書をテレビ局に配布したことや『報道ステーション』での古賀茂明氏によるイレギュラー発言騒動でテレ朝の幹部を呼び出して事情を聴取したことなどもその背景にあるようだ。

また、この声明と直接の関係があるかはわからないが、安倍政権と海外メディアの確執ということでは、今年の春ごろに話題になったドイツ紙フランクフルター・アルゲマイネ(FAZ)の記者・カルステン・ゲルミス氏が特派員の機関紙に寄稿した「告白」というのもあった。

その「告白」によれば、ゲルミス記者が安倍政権の歴史修正主義的な態度について記事を書いたところ、ドイツの日本総領事がFAZ紙の本社にまで抗議にやってきて侮辱的な発言をしたというのだ。

この件について朝日新聞電子版にアップされた記事の一部を引用しよう。

《昨年8月28日、FAZ本社を訪れたのは坂本秀之・在フランクフルト総領事。対応したのは、ゲルミス氏の上司に当たるペーター・シュトゥルム・アジア担当エディター(56)だった。

シュトゥルム氏によると、同紙に政府関係者が直接抗議に訪れたのは、北朝鮮の政府関係者以来だったという。シュトゥルム氏は「坂本総領事の独語は流暢(りゅうちょう)だった」と話す。総領事は中国のビザ取得が目的だったのだろうと指摘したうえで、「中国からの賄賂が背後にあると思える」と発言したという。シュトゥルム氏は「私は彼に何度も確認した。聞き違いはあり得ない」と話す。

坂本総領事の説明は、シュトゥルム氏の話と異なる。坂本総領事は取材に対し、一連の発言について「金をもらっているというようなことは一言も言っていない。ビザも、中国の言論統制の話の流れで話題に出たが、ゲルミス記者個人のビザの話は一切していない。(シュトゥルム氏が)思い込みで言っているとしか思えない」と否定した。

現在勤務する独北部ハンブルクで取材に応じたゲルミス氏は、「海外メディアへの外務省の攻撃は昨年あたりから、完全に異質なものになった。大好きな日本をけなしたと思われたくなかったので躊躇(ちゅうちょ)したが、安倍政権への最後のメッセージと思って筆をとった」と話した。

ゲルミス氏が、機関誌に寄稿したのは「日本政府の圧力に耐えた体験を書いてほしい」と、特派員協会の他国の記者に頼まれたからだ。その後、記事への反応を見ると、好意的なものが多かったが、「身の危険」をほのめかす匿名の中傷も少なからずあったという。「日本は民主主義国家なのに歴史について自由に議論できない空気があるのだろうか」と語る。

シュトゥルム氏もこう話した。「我々は決して反日ではない。友好国の政府がおそらく良いとは思えない方向に進みつつあるのを懸念しているから批判するのだ。安倍政権がなぜ、ドイツや外国メディアから批判されるのか、この議論をきっかけに少しでも自分自身を考えてもらいたい」(フランクフルト=玉川透)

■日本大使館、識者の人選に注文

米主要紙の東京特派員は、慰安婦問題に関する記事で引用した識者について、在米日本大使館幹部から「日本の学術界ではほとんど認められていない」と、人選を細かく批判する電子メールを受け取った。特派員は「各国で長年特派員をしているが、その国の政府からこの人を取材すべきだとか、取材すべきでないとか言われたのは初めて。二度と同じことをしないよう抗議した」と話す。

外務省側が問題にしたのは、特派員が昨年末に書いた慰安婦問題にからむ記事だった。記事中には「安倍政権は、日本の戦時中の歴史を再評価しようとしており、すでにぎくしゃくしている韓国や中国との関係が悪化するのは確実だ」との趣旨が含まれていた。

記事中では、中野晃一・上智大教授(比較政治学、米プリンストン大で博士号を取得)による安倍政権に批判的なコメントが引用されていた。

在米日本大使館幹部は昨年12月、特派員に対し、「記事のいくつかの部分は不快だ」とし、中野氏について「よく分からない人物だ」「日本国内では、彼のことをよく知っている人はだれもいない」とメールした。

これとは別に、在京特派員らに取材対応する外務省国際報道官室幹部からも昨年12月、「中野氏はこの分野の唯一の専門家ではない。(現代史家の)秦郁彦氏らに会うことをお薦めします」とのメールが届いた。

朝日新聞の取材に、外務省の幹部はメールを送ったことを認め、「特派員とは親しい間柄で、あくまで個人的な意見として伝えた。外務省や官邸の意思ではない。取材に圧力をかける意図はなかった」と話した。在米日本大使館幹部は朝日新聞の取材要請に27日現在、応じていない。

中野氏は「最近、別の特派員からも『中野は信用できないと外務省職員に耳打ちされた』といった話を聞き、組織的にネガティブな印象を広げようとしているように思える。気分が悪い。特派員は『圧力だ』と受け取っており、結果的に日本の印象を悪くしている」と話している。(武田肇)》

このように、安倍政権の報道機関に対する姿勢は、国外からも不快感をもって受け止められている。

そういった一連の経緯があって、今回の海外特派員協会の抗議声明が出てきたわけだろう。このことが示すのは、海外記者の目から客観的にみて、はっきりと安倍政権は異常だということだ。しかしながら、政府与党の関係者は、自分たちではその異常さに気づかず、海外メディアにまで抗議に押しかけて世界中に日本の恥をばらまいている。慰安婦問題がどうこうなどという以前に、彼らの言動こそが日本を貶めているのである。

以前このブログで紹介したが、NGO「国境なき記者団」が発表している「報道の自由度ランキング」において、2011年に日本は11位だったのが、今年は180カ国中61位と、4年間で50位もランクダウンした。「マスコミを懲らしめる」発言を擁護しているような人たちは、この数字が示す深刻な意味をかみしめるべきだ。

7月2日、日本外国特派員協会がこの問題について抗議声明を出し、「深い憂慮」を表明した。朝日新聞(電子版)によると、声明は「政府に対するチェックとバランスを保つ機能を果たし、日々の問題について議論を深める情報を提供する自由で開かれた報道が、民主主義の根幹だ」として、政府・与党に、報道の自由に影響する一切の行為を控えるよう求めている。

外国特派員協会は、いうまでもなく海外メディアの記者たちの集まりである。そこで、抗議の声が出てきたのだ。自民党は火消しに躍起になっているが、「自民、感じ悪いよね」というイメージは国民のあいだのみならず、海外メディアにまで広がっているのが実態である。これでもなお、擁護派は「たいしたことじゃない」といい続けるのか。それとも、「海外メディアの批判なんか聞く必要はない」と北朝鮮なみの態度をとるのか。

もう少し補足をしておくと、この抗議声明は「文化芸術懇話会」の発言だけを問題視しているわけではない。自民党が昨年の衆院選時に公平をもとめる文書をテレビ局に配布したことや『報道ステーション』での古賀茂明氏によるイレギュラー発言騒動でテレ朝の幹部を呼び出して事情を聴取したことなどもその背景にあるようだ。

また、この声明と直接の関係があるかはわからないが、安倍政権と海外メディアの確執ということでは、今年の春ごろに話題になったドイツ紙フランクフルター・アルゲマイネ(FAZ)の記者・カルステン・ゲルミス氏が特派員の機関紙に寄稿した「告白」というのもあった。

その「告白」によれば、ゲルミス記者が安倍政権の歴史修正主義的な態度について記事を書いたところ、ドイツの日本総領事がFAZ紙の本社にまで抗議にやってきて侮辱的な発言をしたというのだ。

この件について朝日新聞電子版にアップされた記事の一部を引用しよう。

《昨年8月28日、FAZ本社を訪れたのは坂本秀之・在フランクフルト総領事。対応したのは、ゲルミス氏の上司に当たるペーター・シュトゥルム・アジア担当エディター(56)だった。

シュトゥルム氏によると、同紙に政府関係者が直接抗議に訪れたのは、北朝鮮の政府関係者以来だったという。シュトゥルム氏は「坂本総領事の独語は流暢(りゅうちょう)だった」と話す。総領事は中国のビザ取得が目的だったのだろうと指摘したうえで、「中国からの賄賂が背後にあると思える」と発言したという。シュトゥルム氏は「私は彼に何度も確認した。聞き違いはあり得ない」と話す。

坂本総領事の説明は、シュトゥルム氏の話と異なる。坂本総領事は取材に対し、一連の発言について「金をもらっているというようなことは一言も言っていない。ビザも、中国の言論統制の話の流れで話題に出たが、ゲルミス記者個人のビザの話は一切していない。(シュトゥルム氏が)思い込みで言っているとしか思えない」と否定した。

現在勤務する独北部ハンブルクで取材に応じたゲルミス氏は、「海外メディアへの外務省の攻撃は昨年あたりから、完全に異質なものになった。大好きな日本をけなしたと思われたくなかったので躊躇(ちゅうちょ)したが、安倍政権への最後のメッセージと思って筆をとった」と話した。

ゲルミス氏が、機関誌に寄稿したのは「日本政府の圧力に耐えた体験を書いてほしい」と、特派員協会の他国の記者に頼まれたからだ。その後、記事への反応を見ると、好意的なものが多かったが、「身の危険」をほのめかす匿名の中傷も少なからずあったという。「日本は民主主義国家なのに歴史について自由に議論できない空気があるのだろうか」と語る。

シュトゥルム氏もこう話した。「我々は決して反日ではない。友好国の政府がおそらく良いとは思えない方向に進みつつあるのを懸念しているから批判するのだ。安倍政権がなぜ、ドイツや外国メディアから批判されるのか、この議論をきっかけに少しでも自分自身を考えてもらいたい」(フランクフルト=玉川透)

■日本大使館、識者の人選に注文

米主要紙の東京特派員は、慰安婦問題に関する記事で引用した識者について、在米日本大使館幹部から「日本の学術界ではほとんど認められていない」と、人選を細かく批判する電子メールを受け取った。特派員は「各国で長年特派員をしているが、その国の政府からこの人を取材すべきだとか、取材すべきでないとか言われたのは初めて。二度と同じことをしないよう抗議した」と話す。

外務省側が問題にしたのは、特派員が昨年末に書いた慰安婦問題にからむ記事だった。記事中には「安倍政権は、日本の戦時中の歴史を再評価しようとしており、すでにぎくしゃくしている韓国や中国との関係が悪化するのは確実だ」との趣旨が含まれていた。

記事中では、中野晃一・上智大教授(比較政治学、米プリンストン大で博士号を取得)による安倍政権に批判的なコメントが引用されていた。

在米日本大使館幹部は昨年12月、特派員に対し、「記事のいくつかの部分は不快だ」とし、中野氏について「よく分からない人物だ」「日本国内では、彼のことをよく知っている人はだれもいない」とメールした。

これとは別に、在京特派員らに取材対応する外務省国際報道官室幹部からも昨年12月、「中野氏はこの分野の唯一の専門家ではない。(現代史家の)秦郁彦氏らに会うことをお薦めします」とのメールが届いた。

朝日新聞の取材に、外務省の幹部はメールを送ったことを認め、「特派員とは親しい間柄で、あくまで個人的な意見として伝えた。外務省や官邸の意思ではない。取材に圧力をかける意図はなかった」と話した。在米日本大使館幹部は朝日新聞の取材要請に27日現在、応じていない。

中野氏は「最近、別の特派員からも『中野は信用できないと外務省職員に耳打ちされた』といった話を聞き、組織的にネガティブな印象を広げようとしているように思える。気分が悪い。特派員は『圧力だ』と受け取っており、結果的に日本の印象を悪くしている」と話している。(武田肇)》

このように、安倍政権の報道機関に対する姿勢は、国外からも不快感をもって受け止められている。

そういった一連の経緯があって、今回の海外特派員協会の抗議声明が出てきたわけだろう。このことが示すのは、海外記者の目から客観的にみて、はっきりと安倍政権は異常だということだ。しかしながら、政府与党の関係者は、自分たちではその異常さに気づかず、海外メディアにまで抗議に押しかけて世界中に日本の恥をばらまいている。慰安婦問題がどうこうなどという以前に、彼らの言動こそが日本を貶めているのである。

以前このブログで紹介したが、NGO「国境なき記者団」が発表している「報道の自由度ランキング」において、2011年に日本は11位だったのが、今年は180カ国中61位と、4年間で50位もランクダウンした。「マスコミを懲らしめる」発言を擁護しているような人たちは、この数字が示す深刻な意味をかみしめるべきだ。