11日に開かれた憲法審査会で、民主党の枝野幸男幹事長は、あらためて安保法制に突き進む安倍政権を批判した。そこで枝野氏は、戦前の美濃部達吉の例を出して、憲法学者の指摘を無視しようとする政府与党の姿勢を批判している。たまたま最近このブログでは歴史ネタを扱っていて丁度いいタイミングでもあるので、今回はこの美濃部達吉のことをとりあげたい。

美濃部のいう「天皇機関説」というのは、ごく大雑把にいえば「主権は国家にあり、天皇はその最高機関である。主権は天皇という一個人にあるのではないし、また、その権限も絶対的・超越的なものではなく、あくまでも憲法の枠内で制限される」といったような考え方だ。

これはその当時の憲法学会では広く支持されている“通説”だったが、軍部や国家主義者たちはこの天皇機関説を自分たちにとって邪魔なものと考えた。そして、満州事変、5.15事件を経て、日本が戦争に突き進みつつあった1930年代になって、本格的に排撃にかかる。

1935年(昭和10年)、退役軍人の菊池武夫は、美濃部の説を「反逆」と攻撃し、処分を要求。その効果あってか美濃部の著書3タイトルが発禁処分となり、さらに当時の岡田啓介内閣はいわゆる「国体明徴声明」を発し、天皇機関説を「万邦無比なる我が国体の本義を愆(あやま)るもの」と批判した。この一連の排撃運動によって、美濃部は貴族院議員辞職を余儀なくされる。日中戦争が勃発し、その後の太平洋戦争にまでつながる泥沼に日本が足を踏み入れたのは、その二年後のことであった……

こう書いていると、これはいったいいつの話なんだろうと奇妙な感覚にとらわれてくる。

憲法学会で通説となっている解釈を国家主義者が攻撃し、国家を泥沼の戦争に導いていく――これは、まさに今われわれの目の前で起きていることではないか。このデジャヴ感にそらおそろしくなってくるのは私だけだろうか。

さて、ここで少し話題を変えて、天皇機関説に対する当時の反対意見について紹介しよう。

「天皇機関説」を唱えた美濃部に対して「天皇主権説」を唱えて激しく対立したのが、上杉慎吉だった。

主権は国家にあり天皇はその最高機関であるとする美濃部に対して、上杉は天皇を絶対的な主権者とした。この上杉の思想から導き出されるのは、当然ながら絶対王政的な専制国家である。まさに、右翼的な国粋主義の思想だ。

しかしながら、私が真に問題だと考えるのは、実際にはその「天皇主権」さえ仮の姿だということだ。

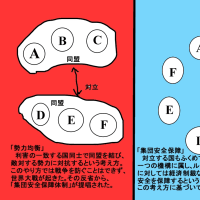

実際には、その天皇の威光を借りて、黒幕が事実上の支配者として君臨しているという構図がある。いわゆる「統帥権干犯問題」が示しているように、軍部の人間が自分たちの意のままに国を動かすために天皇を利用しているのである。

明治憲法そのものにもあれこれ問題はあったろうが、憲法による権力の制約が及ばない“天皇”というエアポケットを作ったことがなにより問題だと私は考える。このエアポケットがあるおかげで、戦前の日本では天皇はあたかも水戸黄門の印籠のように機能し、それを持ち出せばなんでもごり押しすることができた。その一例は、たとえば昭和3年の治安維持法改正である。これは、悪名高き“特高警察”の設置につながるものであったが、じつはこの法案は、国会の会期中には成立させることができなかった。審議未了で廃案になるところを、天皇の緊急勅令で成立させたのである。国会の定められた手続きを踏まなくても、「天皇が通すといってます」といえば通せてしまうのだ。天皇を持ち出すことによって権力に架せられた制限をスルーすることができる、結果として、天皇の威光をかさにきた一部の人間が黒幕として自分の好き勝手に国を操れる――というこの仕組みに大きな問題があった。

明治日本が近代国家として出発した当初は、実質的に維新の元勲たちがその黒幕だった。この酸いも甘いもかみわけた連中が国を動かしているうちはまだよかったが、最後の黒幕といってもいい山縣有朋のあたりから、次第におかしくなっていく。元勲世代がいなくなり、ろくでもない人間が事実上の最高権力者の地位につくようになると、その暴走を止める仕組みが存在しないことが致命的な結果を生んだ。実際、戦前の軍国主義化を進める制度の多くは、緊急勅令という形で作られたといわれている。「天皇機関説」と「天皇主権説」の対立という点でいえば、結果として、上杉慎吉の「天皇主権説」は国を滅ぼす元凶となったのである。

ここで、本稿のタイトルの意味を説明しよう。

上杉慎吉は、東大で一つの学閥を作っていたが、その門人の一人に、岸信介がいた。岸は、必ずしも上杉の天皇主権説に全面的に賛同していたわけではないようだが、その全体主義的な国家観には共鳴していた。そして周知のとおり、岸は安倍晋三・現総理大臣の祖父にあたる。これが、タイトルにある“全体主義の系譜”である。天皇主権説を唱えて美濃部の天皇機関説を否定した上杉慎吉からその門人である岸信介、そして岸の孫である安倍晋三――と、全体主義の系譜が連なっているのだ(※1)。そして、その安倍政権が、憲法学会で通説となっている解釈を手前勝手な屁理屈で攻撃するという、かつて美濃部の天皇機関説を攻撃した軍部や国家主義者と同じことをしている。おそろしい歴史が繰り返されようとしているのである。

安倍政権は“戦後レジームからの脱却”を唱えているが、戦後レジームを脱却した先にあるのは、上杉=岸の全体主義国家である(※2)。その眼目は、憲法という最高規範の制約をないがしろし、黒幕として君臨する影の最高権力者が自分の思いのままに国を動かすということだ。敗戦にいたるまでの歴史は、そのような制限の及ばない権力を作るということ自体の危険性を示している。安倍政権という明治日本の亡霊のような政権をこのままにしておいては、この国の立憲主義は壊死してしまうだろう。

※1…もう少しいうと、上杉慎吉は山縣有朋ともつながりがあり、この系譜は黒幕政治の立役者である山縣にまで行き着く。

※2…本文でも書いているとおり、岸は必ずしも上杉の国体論に全面的に同調していたわけではなく、北一輝、大川周明などのさまざまな国家主義思想を寄せ集めて自分の思想を形成している。ここでいう上杉=岸の国体論というのは、広い意味で、美濃部の天皇機関説に対立する全体主義的国家観というほどの意味に理解してもらいたい。

美濃部のいう「天皇機関説」というのは、ごく大雑把にいえば「主権は国家にあり、天皇はその最高機関である。主権は天皇という一個人にあるのではないし、また、その権限も絶対的・超越的なものではなく、あくまでも憲法の枠内で制限される」といったような考え方だ。

これはその当時の憲法学会では広く支持されている“通説”だったが、軍部や国家主義者たちはこの天皇機関説を自分たちにとって邪魔なものと考えた。そして、満州事変、5.15事件を経て、日本が戦争に突き進みつつあった1930年代になって、本格的に排撃にかかる。

1935年(昭和10年)、退役軍人の菊池武夫は、美濃部の説を「反逆」と攻撃し、処分を要求。その効果あってか美濃部の著書3タイトルが発禁処分となり、さらに当時の岡田啓介内閣はいわゆる「国体明徴声明」を発し、天皇機関説を「万邦無比なる我が国体の本義を愆(あやま)るもの」と批判した。この一連の排撃運動によって、美濃部は貴族院議員辞職を余儀なくされる。日中戦争が勃発し、その後の太平洋戦争にまでつながる泥沼に日本が足を踏み入れたのは、その二年後のことであった……

こう書いていると、これはいったいいつの話なんだろうと奇妙な感覚にとらわれてくる。

憲法学会で通説となっている解釈を国家主義者が攻撃し、国家を泥沼の戦争に導いていく――これは、まさに今われわれの目の前で起きていることではないか。このデジャヴ感にそらおそろしくなってくるのは私だけだろうか。

さて、ここで少し話題を変えて、天皇機関説に対する当時の反対意見について紹介しよう。

「天皇機関説」を唱えた美濃部に対して「天皇主権説」を唱えて激しく対立したのが、上杉慎吉だった。

主権は国家にあり天皇はその最高機関であるとする美濃部に対して、上杉は天皇を絶対的な主権者とした。この上杉の思想から導き出されるのは、当然ながら絶対王政的な専制国家である。まさに、右翼的な国粋主義の思想だ。

しかしながら、私が真に問題だと考えるのは、実際にはその「天皇主権」さえ仮の姿だということだ。

実際には、その天皇の威光を借りて、黒幕が事実上の支配者として君臨しているという構図がある。いわゆる「統帥権干犯問題」が示しているように、軍部の人間が自分たちの意のままに国を動かすために天皇を利用しているのである。

明治憲法そのものにもあれこれ問題はあったろうが、憲法による権力の制約が及ばない“天皇”というエアポケットを作ったことがなにより問題だと私は考える。このエアポケットがあるおかげで、戦前の日本では天皇はあたかも水戸黄門の印籠のように機能し、それを持ち出せばなんでもごり押しすることができた。その一例は、たとえば昭和3年の治安維持法改正である。これは、悪名高き“特高警察”の設置につながるものであったが、じつはこの法案は、国会の会期中には成立させることができなかった。審議未了で廃案になるところを、天皇の緊急勅令で成立させたのである。国会の定められた手続きを踏まなくても、「天皇が通すといってます」といえば通せてしまうのだ。天皇を持ち出すことによって権力に架せられた制限をスルーすることができる、結果として、天皇の威光をかさにきた一部の人間が黒幕として自分の好き勝手に国を操れる――というこの仕組みに大きな問題があった。

明治日本が近代国家として出発した当初は、実質的に維新の元勲たちがその黒幕だった。この酸いも甘いもかみわけた連中が国を動かしているうちはまだよかったが、最後の黒幕といってもいい山縣有朋のあたりから、次第におかしくなっていく。元勲世代がいなくなり、ろくでもない人間が事実上の最高権力者の地位につくようになると、その暴走を止める仕組みが存在しないことが致命的な結果を生んだ。実際、戦前の軍国主義化を進める制度の多くは、緊急勅令という形で作られたといわれている。「天皇機関説」と「天皇主権説」の対立という点でいえば、結果として、上杉慎吉の「天皇主権説」は国を滅ぼす元凶となったのである。

ここで、本稿のタイトルの意味を説明しよう。

上杉慎吉は、東大で一つの学閥を作っていたが、その門人の一人に、岸信介がいた。岸は、必ずしも上杉の天皇主権説に全面的に賛同していたわけではないようだが、その全体主義的な国家観には共鳴していた。そして周知のとおり、岸は安倍晋三・現総理大臣の祖父にあたる。これが、タイトルにある“全体主義の系譜”である。天皇主権説を唱えて美濃部の天皇機関説を否定した上杉慎吉からその門人である岸信介、そして岸の孫である安倍晋三――と、全体主義の系譜が連なっているのだ(※1)。そして、その安倍政権が、憲法学会で通説となっている解釈を手前勝手な屁理屈で攻撃するという、かつて美濃部の天皇機関説を攻撃した軍部や国家主義者と同じことをしている。おそろしい歴史が繰り返されようとしているのである。

安倍政権は“戦後レジームからの脱却”を唱えているが、戦後レジームを脱却した先にあるのは、上杉=岸の全体主義国家である(※2)。その眼目は、憲法という最高規範の制約をないがしろし、黒幕として君臨する影の最高権力者が自分の思いのままに国を動かすということだ。敗戦にいたるまでの歴史は、そのような制限の及ばない権力を作るということ自体の危険性を示している。安倍政権という明治日本の亡霊のような政権をこのままにしておいては、この国の立憲主義は壊死してしまうだろう。

※1…もう少しいうと、上杉慎吉は山縣有朋ともつながりがあり、この系譜は黒幕政治の立役者である山縣にまで行き着く。

※2…本文でも書いているとおり、岸は必ずしも上杉の国体論に全面的に同調していたわけではなく、北一輝、大川周明などのさまざまな国家主義思想を寄せ集めて自分の思想を形成している。ここでいう上杉=岸の国体論というのは、広い意味で、美濃部の天皇機関説に対立する全体主義的国家観というほどの意味に理解してもらいたい。