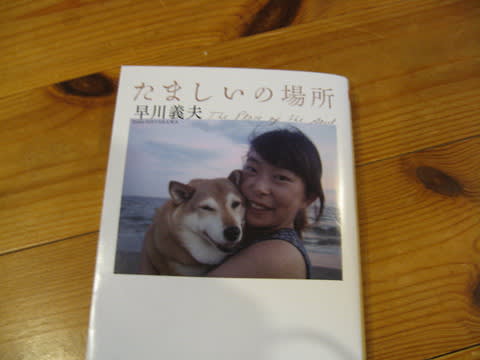

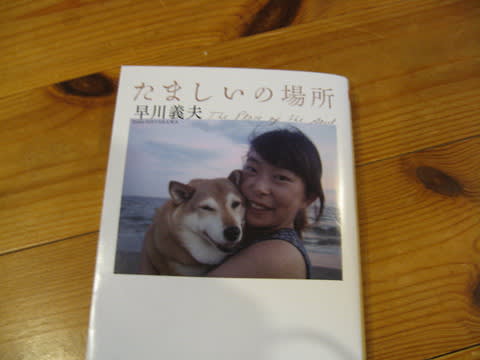

宮藤官九郎がテレビで、絶賛していたものだから、

思わず、本屋に買いに行って、

本屋で売れ切れだったものだから、

思わずアマゾンにまで頼んでしまい、

すごく読まれているのだ、共感されているのだと、

勝手に思ってしまったが、

この本は間違いだったのかなとも、最初、思った。

宮藤官九郎のようなメジャーな人間には、癒される本かもしれないが、

一般庶民には、無縁の本なのかもと。

だけど、読み進めるうちに、どんどん自分と重なると事が出てきて、

自分がいままで、感じていたことが、活字になっていくような気がした。

えっ、こんなこと考えてるって言ってもいいの?というところがどんどんでてくる。

音楽の部分では、あ、そういえば、ミュージシャンの話だったんだ、

自分とは違う世界の人の話なのだ、と思い知されるのだが、

すぐに、自分のようなおじさんの話のように感じてしまう。

帯にはクドカン(いつも頭の中でクロカンと言ってしまう)が

「誰かに悩みを相談するくらいなら、この本を繰り返し読んだ

ほうがいいとさえ思っています。」と書いてある。

本当に繰り返し読んでいいのかなぁ

思わず、本屋に買いに行って、

本屋で売れ切れだったものだから、

思わずアマゾンにまで頼んでしまい、

すごく読まれているのだ、共感されているのだと、

勝手に思ってしまったが、

この本は間違いだったのかなとも、最初、思った。

宮藤官九郎のようなメジャーな人間には、癒される本かもしれないが、

一般庶民には、無縁の本なのかもと。

だけど、読み進めるうちに、どんどん自分と重なると事が出てきて、

自分がいままで、感じていたことが、活字になっていくような気がした。

えっ、こんなこと考えてるって言ってもいいの?というところがどんどんでてくる。

音楽の部分では、あ、そういえば、ミュージシャンの話だったんだ、

自分とは違う世界の人の話なのだ、と思い知されるのだが、

すぐに、自分のようなおじさんの話のように感じてしまう。

帯にはクドカン(いつも頭の中でクロカンと言ってしまう)が

「誰かに悩みを相談するくらいなら、この本を繰り返し読んだ

ほうがいいとさえ思っています。」と書いてある。

本当に繰り返し読んでいいのかなぁ

高橋克彦著「火怨」下巻」も読み終わった。

久々に、本を読んだという気になっている。

文庫本で500ページを3,4日で読んだ。

歴史の本に主人公「アテルイ」の名は3回出てくるという。

実際の人物だが、かなりの部分はフィクションだろう。

そう思いつつも、本の情景の中に、ひきづりこまれた。

あの時代(西暦800年前後)あの場所(岩手県)に、自分がおり、

アテルイ達をみているような、錯覚に陥る。

武者絵のような存在でしかなかった「坂上 田村麻呂」の

イメージが、生身の人間と感じさせ、

原始の森に住む古代人のようなエミシの生活が、

現代と変わらない豊かな文化であったことを創造させる。

自分の中の800年代の東北のイメージを一変させた

小説だった。

調子づいて、BOOK OFFで「炎立つ」を買ってしまった。

久々に、本を読んだという気になっている。

文庫本で500ページを3,4日で読んだ。

歴史の本に主人公「アテルイ」の名は3回出てくるという。

実際の人物だが、かなりの部分はフィクションだろう。

そう思いつつも、本の情景の中に、ひきづりこまれた。

あの時代(西暦800年前後)あの場所(岩手県)に、自分がおり、

アテルイ達をみているような、錯覚に陥る。

武者絵のような存在でしかなかった「坂上 田村麻呂」の

イメージが、生身の人間と感じさせ、

原始の森に住む古代人のようなエミシの生活が、

現代と変わらない豊かな文化であったことを創造させる。

自分の中の800年代の東北のイメージを一変させた

小説だった。

調子づいて、BOOK OFFで「炎立つ」を買ってしまった。

小説「火怨」の中で、

蝦夷の人たちは出雲の国の人々と同じ神を信仰している、という記述があった。

これは(短絡的だが)蝦夷と呼ばれる人が、もともとは出雲の出身なのではないか

ということを想像させる。

そんなばかな、と思われるかもしれないが、小説の中盤で、主人公のアテルイが

京都まで、やすやすと都見物する場面が出てくる。

この時代に、それだけの移動することが可能だったのか驚きだが、

(作者の高橋氏もそれなりに調べて記述していることを前提にして)

その行動半径をもってすれば、それも不思議なことではない気がする。

また、蝦夷方に経済的に味方しているのは、物部の姓を持つ人物だ。

物部氏といえば、この時代より前、蘇我氏との宗教対立に敗れている(?)一族だ。

さらに、物部氏は出雲を出身としているという。

蝦夷の人々と、物部氏はもとは同じ出、(これまた短絡的)な想像をさせる。

だから、両方ともヤマトに対立する(?)

そういえば、「陰陽師」に出てきた、悪役も出雲出身の物部氏だったような気が・・

ヤマト方には百済王を姓に持つものも登場する。

どうもあやふやな記憶の中、ネットで多少確認するも、ごちゃごちゃするのだが、

百済ーヤマト と 出雲ー物部ー蝦夷 という不思議な関係まで考えさせられる。

余談だが、この小説を読んでいて、ふと、

宮崎駿の「もののけ姫」と「平成ぽんぽこ」を思い出した。

静かに暮らしていた人の中に、「火怨」であれば「金」

もののけであれば「ダーダラボッチのあたま」を求める人々という設定から、

ひょっとしたら、この両方の話も蝦夷の人々の話がベースになっている

のではないかなどと、空想をひろげてしまった。

ま、いつの世、どこでも同じということなのかもしれないが・・。

蝦夷の人たちは出雲の国の人々と同じ神を信仰している、という記述があった。

これは(短絡的だが)蝦夷と呼ばれる人が、もともとは出雲の出身なのではないか

ということを想像させる。

そんなばかな、と思われるかもしれないが、小説の中盤で、主人公のアテルイが

京都まで、やすやすと都見物する場面が出てくる。

この時代に、それだけの移動することが可能だったのか驚きだが、

(作者の高橋氏もそれなりに調べて記述していることを前提にして)

その行動半径をもってすれば、それも不思議なことではない気がする。

また、蝦夷方に経済的に味方しているのは、物部の姓を持つ人物だ。

物部氏といえば、この時代より前、蘇我氏との宗教対立に敗れている(?)一族だ。

さらに、物部氏は出雲を出身としているという。

蝦夷の人々と、物部氏はもとは同じ出、(これまた短絡的)な想像をさせる。

だから、両方ともヤマトに対立する(?)

そういえば、「陰陽師」に出てきた、悪役も出雲出身の物部氏だったような気が・・

ヤマト方には百済王を姓に持つものも登場する。

どうもあやふやな記憶の中、ネットで多少確認するも、ごちゃごちゃするのだが、

百済ーヤマト と 出雲ー物部ー蝦夷 という不思議な関係まで考えさせられる。

余談だが、この小説を読んでいて、ふと、

宮崎駿の「もののけ姫」と「平成ぽんぽこ」を思い出した。

静かに暮らしていた人の中に、「火怨」であれば「金」

もののけであれば「ダーダラボッチのあたま」を求める人々という設定から、

ひょっとしたら、この両方の話も蝦夷の人々の話がベースになっている

のではないかなどと、空想をひろげてしまった。

ま、いつの世、どこでも同じということなのかもしれないが・・。