前回、「方位で易を学ぶ」という記事を書きましたが、今回はその補足記事です。

一つ目は、一覧表に出てきた八宅派の四吉方と四凶方の出し方について。

もう一つは、紫白九星派の方法について。

まずは、一つ目の八宅派の理論に関することからです。

それらは変爻(易卦を構成する爻の陰陽が変わること)の法則性によって求められるものなのですが、前回の記事では便宜を図ってその結果のみを一覧表として掲載しました。今日は読者の方の理解の助けになることを願い、その法則性について少し取り上げてみようと思います。

易卦は全体で64ありますが、各々は八卦の組み合わせで構成され、さらに根本的には陰陽が全ての基調となっています。

この陰陽の変化や八卦の配合によって動きが生まれ、そこから吉凶が現れてきます。「吉凶、動より生ず」という言葉がありますが、何事も行動あってのことで頭で考えているだけではダメ、ということなのかもしれません。

方位学も行動によって吉凶を生み出す技術と考えられますので、その意味では自らが吉凶の作り手ということになるでしょう。何か外部の理由によって引き起こされているように思える事柄も、その実は、内的な動機や自身の言動が引き金となっていることに気づきます。

こうした発見と気づきのトレーニングは人の精神や心理(思考や感情)のあり方にも影響を与えることになり、内観的な姿勢を養うことにも寄与するのではないかと思います。

つまり、単に吉だ凶だと一喜一憂するのではなく、自分自身の心のあり方や言動を見つめ直し、必要に応じて調整することを学ぶ一つの方法論になり得るのでは、と僕は考えています。

少し話が脱線してしまいました。改めて、易卦の変化および変爻について書き進めます。

そもそも易という言葉は「変化」という意味を含んでいると考えられています。それは星々が絶え間なく動いているようなものであり、また季節が日々移り変わっていくようなものであり、潮が満ち干きするようなものであり、生物が多様な成長過程を見せるようなものです。そして、こうした変化の様相を知るために陰と陽の配合や卦同士の掛け合わせを読むという手法が使われています。

具体的には、陰陽が調和するか否かや、兌と艮を足し合わせると乾になる、といったことです。

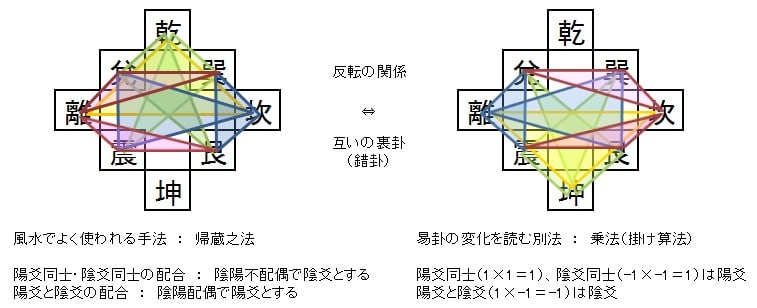

この八卦の配合を先天八卦の図で示すと次のようになります。

※参考:『「帰蔵之法」とその応用』

上記の方法論はどちらも、二つの八卦を一つに「帰」するという意味では同じです。違いは視点が反転していることだけ。帰蔵之法の結果と乗法の結果は「互いの反対(裏卦または錯卦)になる」ということを覚えておけば、どちらを使っても構いません。対角線上の関係はどれも、帰蔵之法では乾に、乗法では坤になるので、基本的には赤と青のラインで結ばれた関係だけを頭に入れておけば良いはずです。ちなみに、乗法に関しては「久しぶりに、序卦伝」という記事にも少し書いていますので、良ければ参考にして下さい。

それで、風水の八宅派ではどの爻が変化したかによって生気とか天医などと決まっているのですが、それぞれを卦に対応付けて覚えることもできます。上の図はそれらを瞬時に出すためのイメージです。

(僕自身は別の活用法もあって十数年前から乗法のやり方で覚えていたため、最終的に下図の結果を出すには二つの卦を帰納させた後で反転させなくてはならず一手間多いのですが、既に染み付いてしまっているものは仕方ありません。単純に四吉方・四凶方を出す場合は、帰蔵之法のやり方で覚えたほうが早いです。)

例えば、帰蔵之法での兌・離・巽は一つのグループになっています。これは以下の関係性を示します。

・兌+離=巽

・兌+巽=離

・離+巽=兌

他の組み合わせも同様に考えることができます。そうして求めた八卦は、以下のように8つの吉凶方位に対応しています。

覚える必要があるのは、帰蔵之法や乗法(の裏卦)の結果として出てきた八卦が、それぞれ「生気~絶命」のどれに当たるか、ということです。それを暗記して、変爻の出し方と読み取り方をマスターすれば表を使う必要はなくなります。繰り返し練習すれば自然と覚えるでしょう。

ただ、この八卦と四吉方・四凶方の吉凶関係は一意のものではないので、大吉・大凶などの言葉にとらわれず、基本的には八卦そのものの意味から、より広い見方で物事をとらえた方がいいだろうと思います。実際、僕自身は方位に関することだけでなく相性などを見る場合でも、これを使うことがあります。例えば、昨年のアンアンの特集記事でも、この方法を相性観法の一つとして用いました。

次です。

前回の一覧表にはもう一つ、紫白九星派の方法論も含まれています。

これは気学的な操作で5つの気の様相(旺気・洩気・死気・煞気・生気)を求めるものです。

まず、基準となる卦(風水では建物の入り口に対する坐の方位を使う)の後天易の定位の数(九星)を中宮に置き、数を飛泊させます。そして、目的の方位にある数が示す五行と中宮の数が示す五行との相生・相克・比和の関係を読むというものです。

例えば艮を基準とする場合、艮の定位の数(九星)は8ですので、中宮に8を置いて飛泊させます。

そして中心にある8(艮は土行)と、各方位に配された五行との関係性を調べます。具体的には以下のようになります。

同様にして、坎を基準にする場合、乾を基準にする場合など、他の全てを考えることができます。

一々表にはしませんが、実際のところ、表などなくても基本要素さえ覚えていれば出せると分かれば、それに慣れる方がいいです。

相生・相克・比和の関係は、四柱推命的には自星(比劫)・洩星(食傷)・財星・官星・印星であり、六壬や断易で用いる六親で言えば、兄弟・子女・妻財・官鬼・父母ということになります。概念としては特に違いがあるとは思えないので、死気とか殺気という言葉に恐い印象を覚えるなら、いっそ財気や官気とでも言い換えてしまっても構わない気がします。大事なのは、ネーミングよりもその意味の方ですから。

今日は、先日書いた「方位で易を学ぶ」という記事の補足を行いました。

参考になれば幸いです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます