沙流川歴史館。平取町二風谷。

2022年6月9日(木)。

平取町立二風谷アイヌ文化博物館を13時過ぎから約1時間見学し、そのあと数分歩いて公園内の「にぶたに湖」沿いにある沙流川歴史館を見学した。

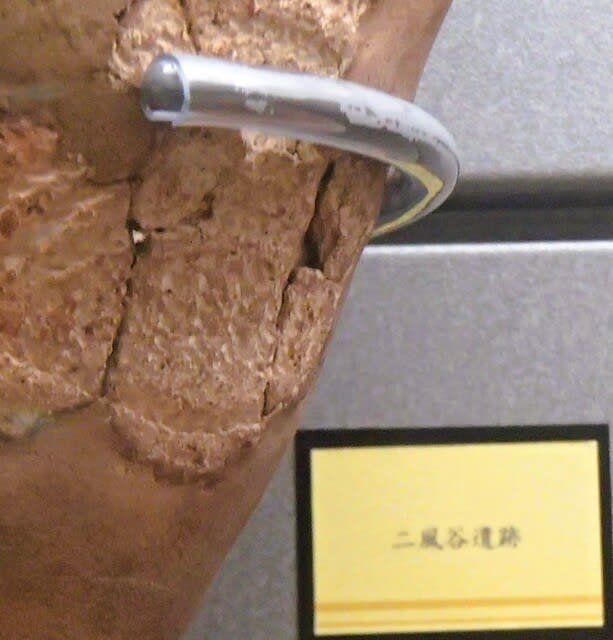

沙流川歴史館は、沙流川流域特に、平取町域の「カンカン2遺跡」や「二風谷遺跡」をはじめとする遺跡で発掘された縄文時代、続縄文時代、擦文時代、江戸時代以前のアイヌ文化の時代の出土品、土器のほか金属器などを展示している。

二風谷の語源は、「ニプタイーニタイ=森とか林。つまり大森林の意味」(二風谷部落誌編纂委員会1983)と推定されている。沙流川流域は、食用や原材料となる動植物が豊富な地域である。

金田一京助によれば、アイヌの祖神オキクルミが天より降った地として名高い沙流地方は、北西岸の地方と並ぶ、 アイヌ説話の二大伝承地の一つで、 ユーカラの二大雄篇、虎杖丸の曲、蘆丸の曲が語りつがれた、アイヌ文化の中心地である(金田一1940)。

この地方に住むサルンクルと称される人々について、その系統などを追究した河野広道は、彼らが「アイヌの諸分派中文化程度が最も高く、早くから原始的農業を営んでいた痕跡がある」(河野1931)ことに注目し、サルンクルが人口を著しく減少させずにすんだ最大の理由が、農業と菜食に慣れていたことにあったと力説している(河野1932)。

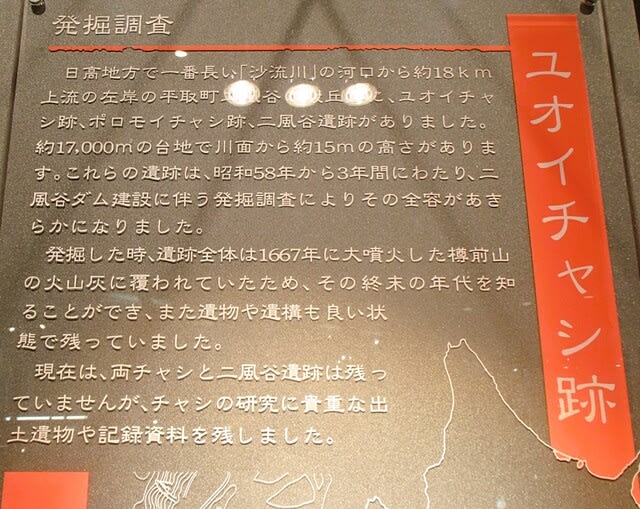

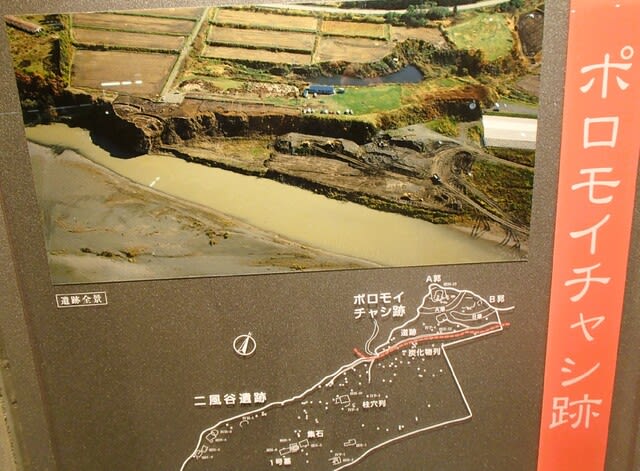

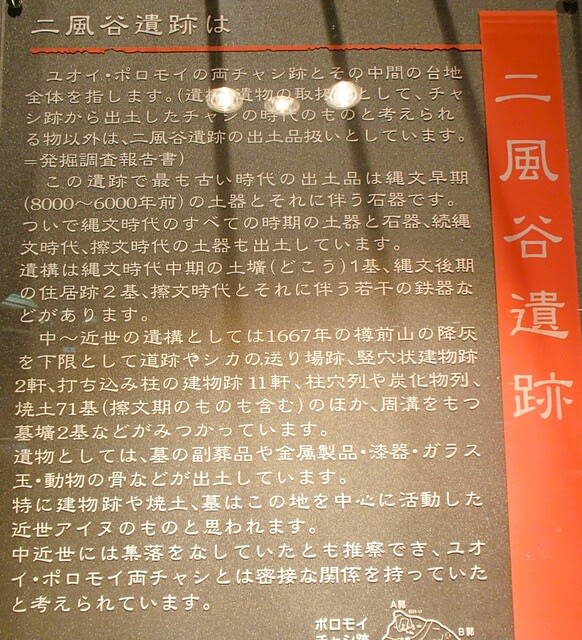

二風谷遺跡は、沙流川河口から約20km上流にあるユオイ、ポロモイ両チヤシ跡およびその中間部の狭義の二風谷遺跡を包括する全域をさし、狭義の二風谷遺跡は繩文早期以降、続縄文時代、擦文時代を含み、その後、全域においては15世紀から17世紀にかけてのアイヌ文化期の遺跡である。

北側にポロモイチャシ跡、南側にユオイチャシ跡がある。二風谷遺跡は1667年の樽前山噴火が起こったころに廃絶したとみられる。

両チャシ中間部をとくに二風谷遺跡ともよぶが、両チャシと同時代の建物跡が11軒みつかり、その中で炉が確認されたのが6軒あり、道の跡や送り場跡もある。

樽前山火山灰b層の分析より、1667年以前のアイヌの生活跡と推定される。

ユオイチャシ跡は、細長くのびた段丘の南西端に営まれた丘先式のチャシである。現在の沙流川は、ユオイチャシ跡の西方150mのところを流れているが、かつては川が段丘の直下を洗い、先端をぐるりとまわってユオイ沢と直結していた可能性がある。沙流川は毎年のように氾濫を繰り返し、そのたびに流路を変えている。

ユオイとは、アイヌ語で冷泉といい、冷たい泉が湧くところという意味である。

ユオイチャシは土地改良区による水田造成でチャシの主体部は、発掘調査時には段丘の縁だけが残っていただけである。濠は二重になった弧状濠である。

出土品には垂飾品としてのガラス玉と永楽通宝、洪武通宝、皇宋通宝(1039年から1408年)が発見された。また、毛抜形太刀が出土している。

毛抜形太刀(けぬきがたたち)は、平安時代中期頃に登場した太刀の一様式で、直刀から変遷した日本刀の原型と考えられている刀である。

出土した刀は本来はもっと長かったと考えられ、折れた刀を3分の2ほどの長さで再生して切先を作ったと推定されている。

直刀の切っ先は両刃のため、刀を振り回すものではなく刺突用であった。毛抜形太刀は持つところだけが反っていて、刀身はほとんど真っ直ぐであり、刀を手にすると、刃先が自然に上を向くので、下から突き刺す形状をしている。その後、戦闘方法の変化にともない刀も形状が変化していき、新刀とよばれる日本刀が作られていった。

毛抜形太刀の初期スタイルは、柄(つか)と刀身(とうしん)がいずれも鉄で接合され一体となるよう作られている(共鉄造り)ため一体化している。柄の中央部には毛抜形の透かし彫りがあり、鍔(つば)や切羽(せっぱ)は鋒/切先(きっさき)側からはめて、刃区(はまち)付近に穴を空け、目釘(めくぎ)で固定していた。

時代が下がるにつれ、刀身と外装は別々になり柄に毛抜形の透かしはなくなり、代わりに毛抜形の目貫(めぬき)を据える形式に変化した。

毛抜形太刀の直接的な起源は、古墳時代、東北地方の蝦夷が用いてきた蕨手刀である。最初期の蕨手刀は直刀だったが、改良により、突き刺すのではなく騎乗にて振り下ろして斬る使い方(疾駆斬撃戦)に適すように、次第に柄および刃が反り、彎刀に近づいた。

朝廷の律令軍によって東北地方が制圧支配されると、蝦夷の騎乗武器・戦法の特徴が和人へ伝わり、蕨手刀が段階的に改良発展された結果として、日本刀の原型とされる毛抜形太刀へ至った。

まず、蕨手刀の柄に透かしをつけた毛抜形蕨手刀に改良された。これは出土状況などから9世紀初めに蝦夷自身の手によって改良されたものと見られている。この柄の透かしによって、握りやすくなり、柄と刀が一体であった蕨手刀の弱点である斬撃時の衝撃を緩和させることに成功している。

さらに、毛抜形蕨手刀の柄頭から特徴的であった蕨形の装飾が消えて毛抜形刀となる。柄頭の装飾が消えたことからも、実用性に重きが置かれていく過程が分かる。この毛抜形刀についても、蝦夷が9世紀末までに開発したものと考えられている。

さらに、毛抜形刀から、より長い刃長を持つ毛抜形太刀が生まれた。この毛抜形太刀は急速に普及し、衛府官人(天皇親衛隊幹部)の制式太刀として採用されるに至った。

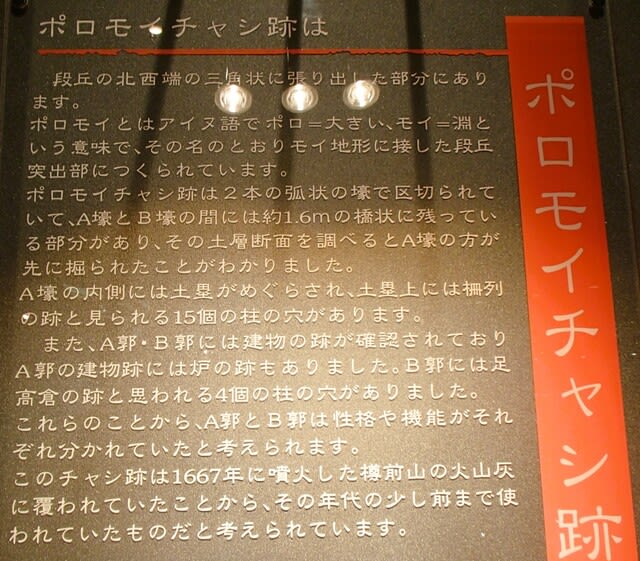

ポロモイチャシ跡。

ポロモイチャシ跡は、沙流川河口より20㎞ほど遡った右岸の河岸段丘上に位置している。当遺跡が立地する河岸段丘は標高47.5mほどで、河川面との比高は15mを示す。二風谷遺跡、ユオイチャシ跡が近接する。

ポロモイとは、アイヌ語でポロ=大きい.モイ=淵〃という意味で、その名のとおり、いわゆるモイ地形に隣接した、段丘突出部につくられている。

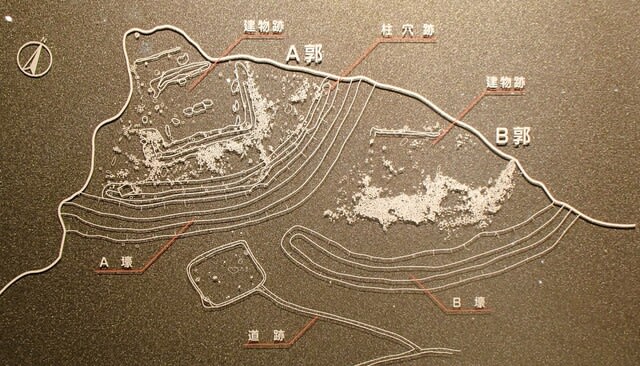

二つの濠が確認されたことにより、下流側がA郭、上流側がB郭とよばれる。

当遺跡からはアイヌ文化期の建物跡2軒(A郭、B郭)が検出されている。いずれもTa-b(樽前火山灰b層:1667年降下)降下前に構築されたものと考えられている。

A郭建物跡は、長軸7.8m・短軸5.6m・面積が43.7㎡の東側主要部と、長軸3.6m・短軸2.2m・面積7.9㎡の西側張り出し部からなる。主要部のほぼ中央に炉を持つことから住居跡と想定されている。また、建物主要部をめぐるように焼土が検出されていることから、建物が焼失したことが推定されている。

B郭建物跡は、長軸6.20m・短軸5.90m・面積36.5㎡のやや東西に長い構造をもち、南西側の柱穴列によって入口部構造が推定されている。A郭のように炉は検出されなかったため、一種の作業場的性格を有する建物と想定されている。

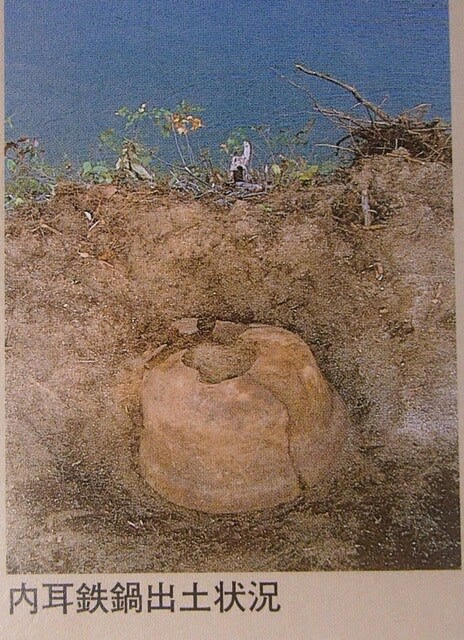

A郭の川に面した先端部からは鉄鍋が伏せた状態で発見され、壊れて使えなくなったものを「もの送り」したものとされる。形状は内耳鉄鍋で、一文字湯口で、比較的古いタイプのものである。

焼失した建物跡の炉の中からは、鹿角製の銛先が見つかっている。濠の中からは16世紀末から17世紀初頭の唐津焼の大皿も発見された。

二風谷遺跡。沙流川河口より約20㎞遡った右岸の舌状に伸びた河岸段丘上に位置しており、その南側にはユオイチャシ跡が、北側にはポロモイチャシ跡がある。

当遺跡からは道跡、送り場跡、建物跡、墓壙などの遺構が検出されており、そのうちアイヌ文化期の建物跡は11軒、墓壙は2基が検出された。その内訳は、炉が確認されたものが6軒、炉は確認できないが柱穴配列や規模から居住・作業空間と考えられるものが5軒、倉庫か物干場のような機能が考えられるものが1軒である。

検出された近世アイヌ墓址2基は、いずれも周溝と盛土をもつ同形態のものであり、規模も長軸4.3m前後でさほど大きな違いはない。しかし、2号墓が竪穴住居(ⅢH-7)のくぼみを利用して作られている点が特徴的であるという。

1号墓:埋葬頭位は北東(沙流川の上流方向を向く)を示す。仰臥伸展葬、顔面を左側に向けている。被葬者は壮年男性。周溝北東側に墓標穴がみられ、ほぼ長軸(頭位方向)線上にある。

2号墓:埋葬頭位は北東(、沙流川の上流方向を向く)を示す。仰臥伸展葬。墓標穴は北東側の長軸線上にある。

カンカン2遺跡。

遺跡は現在の二風谷コタン西の沙流川のやや上流に面しており、カンカン川の河口にあたる。カンカン川のやや上流にはイルエカシ遺跡がある。

縄文土器から、鉄器や青銅器まで出土している。10世紀中頃の白頭山―苫小牧火山灰の存在より、10世紀から11世紀ごろにかけて掘られたものとみられる周溝盛土遺構から擦文文化の祭祀の場と住居跡が発見された。多数の金属製品が出土し、鉄器では奈良時代に作られたと見られる直刀が出土、青銅製の椀も出土している。須恵器大甕は住居が埋まった跡に置かれたように出土した。

細石刃。旧石器時代。