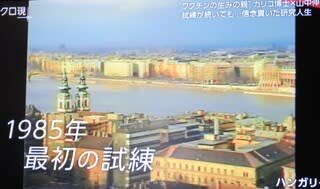

カタリン・カリコ博士の生まれ故郷ハンガリーと山中教授の住む大阪を結んだリモート対談。話はmRNAからカリコ博士の困難続きだった研究活動に移っていった。 1985年(30歳のとき)、社会主義体制だった母国ハンガリーは経済が行き詰まり研究資金を打ち切られた。止む無く、車を売って得た僅かなお金を娘のぬいぐるみの中に隠しアメリカへの移住。「仕事を辞めてアメリカへ行くのは怖かった。片道切符だから」と語っている。

1985年(30歳のとき)、社会主義体制だった母国ハンガリーは経済が行き詰まり研究資金を打ち切られた。止む無く、車を売って得た僅かなお金を娘のぬいぐるみの中に隠しアメリカへの移住。「仕事を辞めてアメリカへ行くのは怖かった。片道切符だから」と語っている。 アメリカに渡ったカリコさんはmRNAの基礎研究に没頭する。当時の研究の主流はDNAであったため、その研究は殆ど評価されず、研究費を減らされたり、ポストを降格されたりした。同僚の研究費に頼るしかない研究が長きにわたって続いた。どう乗り越えたのですかと問う山中教授に「どうにも出来ないことに時間を費やすのでなく、自分が変えられることに集中してきました。いつも何が出来るかに立ち返りました」と。実験で得られたデータを重視する姿勢を貫いた。

アメリカに渡ったカリコさんはmRNAの基礎研究に没頭する。当時の研究の主流はDNAであったため、その研究は殆ど評価されず、研究費を減らされたり、ポストを降格されたりした。同僚の研究費に頼るしかない研究が長きにわたって続いた。どう乗り越えたのですかと問う山中教授に「どうにも出来ないことに時間を費やすのでなく、自分が変えられることに集中してきました。いつも何が出来るかに立ち返りました」と。実験で得られたデータを重視する姿勢を貫いた。 彼女が積み重ねてきた研究が陽の目を見る時がやって来た。山中教授が作成したiPS細胞。アメリカの研究グループがmRNAの技術を使うとiPS細胞が効率的に作られることを突き止めたのだ。カリコさんの研究が注目されるようになった。山中研究とカリコ研究がハーバードの研究室で出会ったのだ。

彼女が積み重ねてきた研究が陽の目を見る時がやって来た。山中教授が作成したiPS細胞。アメリカの研究グループがmRNAの技術を使うとiPS細胞が効率的に作られることを突き止めたのだ。カリコさんの研究が注目されるようになった。山中研究とカリコ研究がハーバードの研究室で出会ったのだ。 カリコさん曰く「自分のデータを参考に誰かが科学を発展させる、と信じることが大切です」。40年を超える研究人生を「ハンガリー時代から今まで変わらなかったのは好奇心と熱意を持つ謙虚な科学者でいたことです」とも語った。

カリコさん曰く「自分のデータを参考に誰かが科学を発展させる、と信じることが大切です」。40年を超える研究人生を「ハンガリー時代から今まで変わらなかったのは好奇心と熱意を持つ謙虚な科学者でいたことです」とも語った。

山中教授曰く「新型ワクチンは僅か1年足らずで開発されました。それまでの長い歴史があったことを忘れてはなりません」

科学を観る目でも両者の考えは一致していた。山中教授は冗談めかして「カリコさんの研究はノーベル賞の生理学・医学賞候補ですね。いや平和賞候補かもしれませんね」と。10月の発表を見守りたい。

5月28日(金)、予約通り第1回目のワクチン接種を同友会本部で受けて来た。受付を終え、待つこと5分で問診から接種へ。最初だけチクッと来たが殆ど痛みを感じることなく終了。その後15分間の安静。倦怠感も発熱もなくこれにて全て終了。接種を受ける人達もそれほど多くなく、多数の、懇切なスタックに導かれ、あっという間に終った。夜は入浴もした。翌日に筋肉痛にもならず。周囲からは本当に抗体は出来たのか?などと疑われている。 実は接種前日にNHKのクローズアップ現代を見た。ワクチン開発の立役者カタリン・カリコ博士とノーベル賞受賞の山中教授のリモート対談だった。話はmRNAワクチンの有効性など多岐に及んだ。ワクチン接種を受けることに抱いていた一抹の不安は解消された。というよりも、大げさにいえば、より前向きに生きようという勇気とエネルギーを貰った。対談はカリコさんの故郷ハンガリーと山中さんの住む大阪を結んで行われた。(写真:対談するお二人)

実は接種前日にNHKのクローズアップ現代を見た。ワクチン開発の立役者カタリン・カリコ博士とノーベル賞受賞の山中教授のリモート対談だった。話はmRNAワクチンの有効性など多岐に及んだ。ワクチン接種を受けることに抱いていた一抹の不安は解消された。というよりも、大げさにいえば、より前向きに生きようという勇気とエネルギーを貰った。対談はカリコさんの故郷ハンガリーと山中さんの住む大阪を結んで行われた。(写真:対談するお二人) 語られる内容は3つあった。mRNAワクチンがパンデミックを大逆転させるだろうこと。カリコ先生の困難に満ちた研究生活。mRNAとiSP細胞の接点。(右写真:カリコ先生)

語られる内容は3つあった。mRNAワクチンがパンデミックを大逆転させるだろうこと。カリコ先生の困難に満ちた研究生活。mRNAとiSP細胞の接点。(右写真:カリコ先生)

mRNAを中心に対談で明らかにされた内容を綴る。

◎新しいワクチンの有効性は95%以上で、このワクチンによって今回のパンデミックを乗り越えられると二人は推測していた。

◎新しく現れる変異ウイルスに対応するワクチンも必要となれば4~6週間で作ることが出来る。 ◎このワクチンの何が画期的なのか。

◎このワクチンの何が画期的なのか。

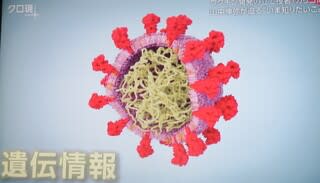

ウイルスの中にある遺伝情報が基になっている。ウイルス全体の情報の中から表面にある突起の情報だけを取り出して人工的な遺伝物メッセンジャmRNAを作り出す。それを特殊な油の幕で包んだものがmRNAワクチン。(写真:ウイルス内の遺伝子情報のモデル) ◎接種すると体の中で何が起こるのか。

◎接種すると体の中で何が起こるのか。

細胞に取り込まれ、mRNAの遺伝情報が読み込まれる。するとウイルスの表面にあったのと同じ突起だけが作りだされる。この突起を血液中の免疫細胞が異物と認識。次々と抗体を作り出す。いざウイルスが体の中に入ってくると抗体がウイルスの突起に取り付き感染を防止するのだ。それだけではない。ワクチンによってキラーT細胞も活性化。細胞が感染したとしても細胞ごと破壊しウイルスの増殖を阻止する。 ◎更にカリコさんにとっても意外な結果が。

◎更にカリコさんにとっても意外な結果が。

ワクチンを接した人の唾液にも抗体があることが分かった。ワクチンを接種した人がウイルスを広めることはない。感染経路の入り口などでウイルスの侵入を防ぐことも出来る。より感染のリスクを下げると期待される。(写真:上記内容のモデル化)

◎2回の接種でワクチンの効果はいつまで続くのか

接種した人への追跡調査を行い6ヶ月経った。今少なくとも6か月間は有効といえる。有効期間はもっと長いかもしれない。

◎mRNAワクチンは変異ウイルスにも効くと考えられる

◎今回のウイルスは何故変異ウイルスにも素早く対応出来るのか。

それはウイルスが変異しても遺伝情報さえ分かればそれに合わせたmRNAを直ぐに作れるためで、その後の製造過程は今回のワクチンと同じだから。

◎mRNAを細胞に加えると炎症反応が起き細胞そのものが死んでしまうことがあったため実用化が困難と見なされてきた。

実験を繰り返し、mRNAの一部を置き換えると炎症反応を抑えられることを発見。このワクチン発症だけでなく感染も抑える。

◎発熱・倦怠感などが起こる頻度は特に2回目が高い。しかし、どの副反応も1日か2日で収まることが1億人以上の接種からわかっている。

好奇心が旺盛で、謙虚な人柄の彼女の次の言葉が心に響いた。

「私をヒーローと呼ぶ人がいますがそれは違います。医師・看護師・清掃作業の人たちは感染のリスクがあり、命を危険にさらしています。彼らこそヒーローです」

彼女の語った内容が正しかったか否かはいずれ明らかになるだろう。

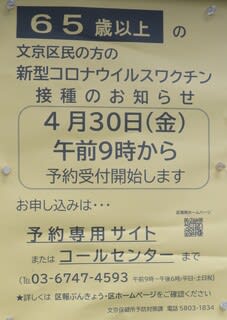

文京区の掲示板に右の貼り紙を見たのは4月19日のことだった。高齢者への新型コロナワクチン接種について文京区は都内23区の中でも最終ランナーになりそうな報道を耳にしていたから、4月30日から予約開始は頗る意外だった。私はワクチンのリスクよりもその効果の方がはるかに大きいと信ずる人間なので、これは有難いと思い、早めに接種を受けようと、直ぐに予約準備を開始した。

文京区の掲示板に右の貼り紙を見たのは4月19日のことだった。高齢者への新型コロナワクチン接種について文京区は都内23区の中でも最終ランナーになりそうな報道を耳にしていたから、4月30日から予約開始は頗る意外だった。私はワクチンのリスクよりもその効果の方がはるかに大きいと信ずる人間なので、これは有難いと思い、早めに接種を受けようと、直ぐに予約準備を開始した。

コールセンターへ電話連絡するよりも予約専用サイトへネット予約する方が予約確率は高いと思い、自分なりにネット予約を素早くする幾つかの工夫をして30日9時を待っていた。しかし、思わぬミスがあり、9時の予約開始時直ぐに予約最終サイトには到達しなかったが、9時30分には「慈愛病院 11時15分」の予約場面に到達していた。そこで「予約」をクリックすると「システムエラーが発生しました」。吃驚、がっくり、がっかりである。

外出しなければならなかった妻の予約も10時半ごろには最終サイトに到達し、予約ボタンをクリックすると又しても「システムエラー」となった。その原因が分からずお手上げとなった。電話連絡に切り替えたが、時は既に遅く、コールセンターには全く繋がらず、虚しくときは過ぎ、予約受付最終時刻18時がやってきてしまった。

専用サイトにシステム上問題があったのかも知れない。自分に操作ミスがあったのかも知れない。どちらかは分からないが私は自分を責め、この日は落ち込んだ。

翌日、ラジオ体操に行くと、なんと区長がラジオ体操に参加していて、体操終了後挨拶をした。ワクチンに関する話で趣旨は2つあった。「前日は予約が殺到し区民の皆さんにご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ありませんでした」との話が一つ。もう一つは「5月14日から2度目の予約を開始します。区の高齢者4万4千人に対して3万8千のワクチンを用意していますから、慌てずに落ち着いて予約をしてください」と語った。その後区長を囲む対話の輪が出来、幾つかの質問が出された。私は最終的にシステムエラーとなったがどうしてですかと尋ねた。納得のいく即答は望むべくなく、お詫びの言葉があったが、区民ひとり一人の疑問に応えようとする自治体トップの姿勢が嬉しかった。

翌日、ラジオ体操に行くと、なんと区長がラジオ体操に参加していて、体操終了後挨拶をした。ワクチンに関する話で趣旨は2つあった。「前日は予約が殺到し区民の皆さんにご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ありませんでした」との話が一つ。もう一つは「5月14日から2度目の予約を開始します。区の高齢者4万4千人に対して3万8千のワクチンを用意していますから、慌てずに落ち着いて予約をしてください」と語った。その後区長を囲む対話の輪が出来、幾つかの質問が出された。私は最終的にシステムエラーとなったがどうしてですかと尋ねた。納得のいく即答は望むべくなく、お詫びの言葉があったが、区民ひとり一人の疑問に応えようとする自治体トップの姿勢が嬉しかった。

午後にコールセンターに電話し、「最終場面でシステムエラーが出てしまいましたが、他にもそのような連絡は入っていますか」と問うと、「連絡は入っています。システムの点検をし直します」との事。落ち込みから少しは回復し、もう一度予約サイトにアクセスしようと思い始めた。

ラジオ体操仲間(現在50名ほど)ではネット予約完了者が2名、電話予約者が1名だった。

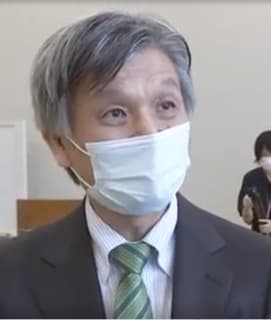

エピセンターという言葉を7月9日(木)に児玉教授(東大先端科学技術研究センター がん・代謝プロジェクトリーダー)から初めて聞いた。1週間後の16日の参議院予算委員会の参考人発言でも同教授はエピセンターについて意見を述べていた。この言葉、今や多くのメディアで語られている。“エピセンター”は“クラスター”とは全く違う概念で、より恐ろしく、根源的な事象と私は思い始めている。(写真:参考人として意見を述べる児玉教授)

エピセンターという言葉を7月9日(木)に児玉教授(東大先端科学技術研究センター がん・代謝プロジェクトリーダー)から初めて聞いた。1週間後の16日の参議院予算委員会の参考人発言でも同教授はエピセンターについて意見を述べていた。この言葉、今や多くのメディアで語られている。“エピセンター”は“クラスター”とは全く違う概念で、より恐ろしく、根源的な事象と私は思い始めている。(写真:参考人として意見を述べる児玉教授)

エピセンターとは、「感染者・とくに無症状の感染者が集まり、感染が持続的に集積する地域」と言われている。7月上旬には新宿は既にエピセンターとなっているとの認識のもと、児玉教授はモーニングショウーのインタビューや国会でそのことを語っていた。特に国会での発言を中心に教授の発言内容をまとめると

「私は今日、極めて深刻な事態を迎えつつある東京のエピセンター化という問題に関して、国会議員の皆様方に全力の対応をお願いしたくて参りました」と語り出した。

「ゲノム配列の分析からわかってきたことは、新型コロナは第1の武漢型から第二のイタリア・アメリカ型へ変化し、今や第三の東京・埼玉型に変化してきている。

現在は日本の中に、取り分け新宿にエピセンターが形成されている。国を挙げてこれを制圧しないとミラノやニューヨークの二の舞になることを懸念している。

韓国は20万人の宗教団体に対して膨大なPCR検査を実施した。シンガポールの外国人労働者には30万のPCR検査と抗体検査を行った。北京の食品市場では22万のPCR検査を実施し、エピセンターを制圧しようとしている。エピセンター対策が必須である。

無症状感染者を見ていくと抗体が作られていない所謂スプレッダーになる。無症状感染者が多数存在する状況では市中感染が拡大していく。」

それでは、今日本では何が一番必要ですかの議員からの問いには

「一番大事なことは感染集積地とそうでないところを分け、そこへでのPCR検査を集中的に行うこと。

1月18日に武漢に入った鐘南山先生は1月19日に北京に戻り、武漢のなかの感染集積地に1000床の病院2つの建設と、54000人の医療従事者の投入を提言・実行、これの制圧にあたった。

このように、感染集積地をしっかり指定し、集積地とうい面を制圧する。新型の一番の問題はクラスターではなくエピセンターを制圧すること。大量のPCR検査を地元の医師会に任せるのではなく東京大学などの大学や会社に任せることが一番大事。

その見積もり書を本日用意の資料に書いておきました。東大の測定はTECANという会社でやっているが、1日に5000人検査ができる。8検体プールだと4万人できる。2セット作ればもっとできる。国会にお願いしたいのは総力をあげ、しかも責任者を明確にして、そのトップダウンで、前向きの対策を直ちに始めることです。

今日の勢いでいったら来週は大変なことになります。来月は目を覆うようになります。その対策は交差免疫もある東アジアの日本ならが必ずできます。法律を変えなければならないならば一刻も早く国会を開会して欲しい」と結んだ。

私の胸を打った言葉は「専門家は国民のために戦う熱意がなければだめです」の一言。専門家を政治家と読み替えてもよい。しかしこの提言は現政権には容れられなかった。世田谷区では“誰でも いつでも 何度でも”を目標にPCR検査体制が作られようとしている。保坂区長は児玉教授からの提案・助言を基にしていると語っていた。文京区民は“だれでも”に入れるのだろうか?

地図と時計を持たずにコロナ山脈を縦走しなければならくなってしまった身としては、確かに第1目標の山は越えた。再びの登りは霧が深くて前方がよく見えず、目指す山なのかのその前山なのか判断がつかず、不安とイライラが増すばかりだったが、この急な登り、第2目標の山に相違ない、登山靴の紐締めなおそう・・・てな心境だ。

確かに新型コロナウイルス感染の第1波を越えた段階で、日本は欧米諸国と比較して感染者数も死者数も少なかった。それを首相は「日本モデルの成功」と声高らかに語っていた。前もって政権がモデルを示しそれを国民が実行したから成功した訳でもないのに、わが国の首相は自慢げに良いとこ取りをしていた。

アメリカなどの他国メディアの論評では「日本のコロナ政策はことごとく間違っていた。にも拘わらず幸運にも日本はコロナ感染の波を上手く乗り越えた」とあった。私もそう思っている。

その幸運の原因を多くの人が探求している。かの山中教授は「山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信」のなかでそれをファクターXと呼びその候補を幾つか挙げている。

●マスク着用や毎日の入浴などの高い衛生意識

●ハグや握手、大声での会話などが少ない生活文化

●BCG接種など、何らかの公衆衛生政策の影響

●2020年1月までの、何らかのウイルス感染の影響

●ウイルスの遺伝子変異の影響

10万人当たりの死亡者数を欧米諸国とではなくアジア諸国と比較すると日本は優等生ではなく、下から二番目の劣等生だ。「日本モデルは成功」などと言えないことがよくわかる。何故アジアでは欧米より感染者数も死亡者数も少ないのか?という観点からの論説を知りたいと思っていた。 7月9日の「羽鳥モーニングショウ」では、玉川氏の、児玉龍彦名誉教授(東京大学先端科学技術研究センター)へのインタビューを紹介し、その中で教授はファクターXに関係することを語っていた。その趣旨をまとめると

7月9日の「羽鳥モーニングショウ」では、玉川氏の、児玉龍彦名誉教授(東京大学先端科学技術研究センター)へのインタビューを紹介し、その中で教授はファクターXに関係することを語っていた。その趣旨をまとめると

「東アジアは歴史的に見てインフルエンザやコロナのウイルスがずうっと発症し世界に広がっていく、いわば震源地だった。そこで東アジア人は新型コロナウイルスに対する何らかの免疫を持っている人が多いのではないか。新型コロナに対しては初感染ではなしに既感染ですでに何らかの記憶を持っている、と考えられる。 コロナウイルスのうち人に感染するのは7種類で風邪のウイルスもその一つで、SARSもMERSもコロナウイルスがその原因。それらの免疫に対する免疫は交差免疫と呼ばれる。交差免疫によって新型ウイルスに対する死亡率が低く抑えられた可能性がある。

コロナウイルスのうち人に感染するのは7種類で風邪のウイルスもその一つで、SARSもMERSもコロナウイルスがその原因。それらの免疫に対する免疫は交差免疫と呼ばれる。交差免疫によって新型ウイルスに対する死亡率が低く抑えられた可能性がある。

風邪コロナは新型と50%の相同性を持ち、MERSは55%、SARS 80%の相同性を持つ。SARSの時から言われているように、一部の免疫は交差免疫として成立していると考えられる」

世田谷区などの、新型ウイルス感染者の抗体を多数調べた結果、これらのことを教授はIgM抗体とIgG抗体の上がり方で説明していた。勿論この仮説に対し異論もある。

更に、児玉教授は7月17日の参議院予算委員会で参考人としてエピセンターについて話をした。こちらはより衝撃的な話だった。