インターバル速歩=筋トレの話は後日に回します。 一昨日は中秋の名月、昨日は満月だった。特に昨日は「スーパームーン」の日でもあった。

一昨日は中秋の名月、昨日は満月だった。特に昨日は「スーパームーン」の日でもあった。

月は楕円軌道を描きながら地球を回る。それ故、円軌道ならば月と地球の距離は一定に対し、それは刻々と変化するが、両者の距離が一番近くなる満月(あるいは新月)の日がスーパームーン。晴れていれば月に一度ほど見られる満月の中でも視覚上一番大きい満月が見られる日。通常より14%ほど大きく見えるそうだが、実際に見た目にはココロナシか大きい程度。

9月25日(金)はマンションの理事会だった。主な議題は大規模修繕の完了を確認し、それを決議すること。工事が完了した後、修繕委員会委員長の青木さんと理事長の私は、施工業者さんとともにマンション内外を見て回り、更なる手直しを依頼しておいた。その修正工事も終わっていたので、理事会は最後の形式面を整える会議とも言えた。会議終了間際、私は「明後日は中秋の名月。今年は修繕工事の為花火鑑賞会は中止しました。その工事も完了したことだし、それを記念し、花火鑑賞会の代わりに屋上で観月会を実施しませんか」と提案。27日20時半からの観月会開催の流れとなった。(写真:中秋の名月。自宅より撮影) 27日当日の天気予報は夜曇り。その場合は28日のスーパ―ムーンの日に順延と貼り紙掲示もしておいた。ところが27日は正午頃から晴れ始め、19時から開始と手直し、ワイン・ビール・ツマミを用意して会を開始した。最初は5人で始めた観月会は、最終的には延べ11名の参加。

27日当日の天気予報は夜曇り。その場合は28日のスーパ―ムーンの日に順延と貼り紙掲示もしておいた。ところが27日は正午頃から晴れ始め、19時から開始と手直し、ワイン・ビール・ツマミを用意して会を開始した。最初は5人で始めた観月会は、最終的には延べ11名の参加。

東の空から上り始めた月は見事なまん丸お月様。時間の経過につれ、東京スカイツリーの上の方を過ぎ、だんだんと天空へと上っていった。ワインを味わい、お喋りを楽しみながら長時間、東京の夜景とともに中秋の名月を堪能した。(写真:用意したワインとビール。その向こうに微かに名月)

(スカイツリーの上に名月)(この上に飲食物を置いての立食パーティー) 昨日は、夕食後7時過ぎ、妻と吉祥寺(お寺の方)に出掛けスーパームーンを眺めた。この寺の東側には高層ビルがあまり建っていないので、地上からでも月がよく見える。妻は真っ暗なので怖いと呟いたが、光の邪魔を受けないで満月を愛でることが出来た。その後マンションの屋上に回り月を眺めたが、次第に雲が出始め、雲間から覗く満月もあった。真っ暗の吉祥寺境内から眺めた満月が殊更美しく思えた。(写真:吉祥寺境内で撮影のスーパームーン)

昨日は、夕食後7時過ぎ、妻と吉祥寺(お寺の方)に出掛けスーパームーンを眺めた。この寺の東側には高層ビルがあまり建っていないので、地上からでも月がよく見える。妻は真っ暗なので怖いと呟いたが、光の邪魔を受けないで満月を愛でることが出来た。その後マンションの屋上に回り月を眺めたが、次第に雲が出始め、雲間から覗く満月もあった。真っ暗の吉祥寺境内から眺めた満月が殊更美しく思えた。(写真:吉祥寺境内で撮影のスーパームーン)

かくして二日間、じっくり月を眺めたのであった。

(雲の掛かってきたスーパームーン:屋上で撮影) (27日撮影の東京スカイツリー)

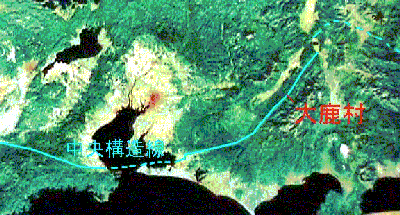

「中央構造線博物館」のホームページには、“地上700km上空から写した人工衛星画像には、西南日本を縦断する、まっすぐな谷が写っています”と書かれ、写真が添えられている(右図参照)。人工衛星からもその姿が確認できる!とは。これは凄いことだ。

「中央構造線博物館」のホームページには、“地上700km上空から写した人工衛星画像には、西南日本を縦断する、まっすぐな谷が写っています”と書かれ、写真が添えられている(右図参照)。人工衛星からもその姿が確認できる!とは。これは凄いことだ。

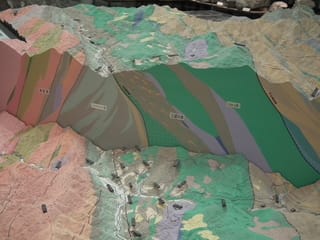

建物外の掲示板には“中央構造線は断層破砕帯なので、浸食を受けやすく、中央構造線が尾根を横切るところに峠の様な地形=断層鞍部が出来ます”とも書かれていた。思うに構造線が尾根ではなく、谷を奔れば、同じ理由から谷はより幅広く、より深くなり、その陰影を人工衛星から確認出来るのだろうと愚考した。 「博物館」の周りには、中央構造線を境に、両地帯で採取された岩石が並べられ、内部には、大鹿村近辺の”地質概要図”の立体模型が展示されていた。この模型を上から見ると分杭峠までの様子が分かり、スイッチを押すと、片側が“地盤沈下”し、断面が現れた。(写真:立体模型図)

「博物館」の周りには、中央構造線を境に、両地帯で採取された岩石が並べられ、内部には、大鹿村近辺の”地質概要図”の立体模型が展示されていた。この模型を上から見ると分杭峠までの様子が分かり、スイッチを押すと、片側が“地盤沈下”し、断面が現れた。(写真:立体模型図)

さて、今日は人口衛星ではなく、気球船から鳥瞰する気分で、地上1000キロに及ぶという中央構造線の、九州から信州までを見てみよう。地図は「博物館」から拝借した。 ①九州では天草諸島付近から出発し、九州中央部では、阿蘇山の下に隠れ、大分県の国東(くにさき)半島と佐賀関(さがのせき)半島の間を抜けている。

①九州では天草諸島付近から出発し、九州中央部では、阿蘇山の下に隠れ、大分県の国東(くにさき)半島と佐賀関(さがのせき)半島の間を抜けている。

②豊予海峡を経て四国に上陸し,四国山地の北部を抜け、淡路島をかすめ、紀ノ川河口付近で紀伊半島に上陸し、松坂へと抜けている。(何やら台風通過放送のようだ)

②豊予海峡を経て四国に上陸し,四国山地の北部を抜け、淡路島をかすめ、紀ノ川河口付近で紀伊半島に上陸し、松坂へと抜けている。(何やら台風通過放送のようだ)

③三河湾から豊川を通り、天竜川と合流する付近から北東に進路を変える。青崩れ峠を抜け、152号線(=秋葉街道)の谷間に沿って北上し、大鹿村に到着。なおも北上して、ファッサマグナと交差する。

③三河湾から豊川を通り、天竜川と合流する付近から北東に進路を変える。青崩れ峠を抜け、152号線(=秋葉街道)の谷間に沿って北上し、大鹿村に到着。なおも北上して、ファッサマグナと交差する。

私が一番興味を抱いていたのは、中央構造線はどこでフォッサマグナ西端の糸魚川ー静岡構造線と交叉するかという点だ。図からは諏訪湖付近と見えるが、確認をしたくて、博物館の学芸員に電話して聞いてみた。明快な説明があり、茅野市諏訪大社前宮付近とのことであった。これより東側ではフォッサマグナの下に潜り込み、露頭は現れない。再び姿を現すのは関東平野からと説明されている。

私にとって馴染み深い、茅野市や諏訪神社。この前宮付近で両構造線が交叉していることは、感慨深いものがあったが、ここから約10キロの、我が山小屋は大地震に際してはどうなるのだろうとの一抹の不安も抱いた。

帰路は、その中央構造線の谷間を杖突峠へと抜け、急勾配を一気に下って、上諏訪でレンタカーを返却。7日間で610キロの走行。ガソリン使用量はは47リットルだった。

今日の一葉:吉祥寺栴檀の木。11日写す。

私は、フォッサマグナと中央構造線を混同していた事に、前回遠山郷を訪ねた折に気が付いた。中央構造線についての理解を深め、実際にその露頭部分を見学したくて、大鹿村を再訪したのだった。

小渋川沿いにある「中央構造線博物館」は中央構造線上に建てられていた。残念ながら、説明が分かりやすいと噂の学芸員は留守だった。止む無く、ガイド無しでの見学だった。以下はここで得た知識やネット情報を私なりに整理しまとめたものである。

小渋川沿いにある「中央構造線博物館」は中央構造線上に建てられていた。残念ながら、説明が分かりやすいと噂の学芸員は留守だった。止む無く、ガイド無しでの見学だった。以下はここで得た知識やネット情報を私なりに整理しまとめたものである。

まずは中央構造線とフォッサ・マグナの違いについて。

標語的に書けば、中央構造線が、九州から四国、紀伊半島を経て千葉・群馬にかけて、線状に、東西に連なり、日本列島を縦断しているのに対して、フォッサマグナは日本海から太平洋にかけて、帯状に南北に奔っていて、その帯の西側は、糸魚川ー静岡構造線と呼ばれている。(右図及び下図参照)

(右上図の拡大図)

中央構造線の成立が、今から一億年前と推定されるに対して、フォッサマグマは1500万年前ほど前、日本列島が大陸から離れる際の力学的構造変化が原因とされている。要するに中央構造線成立後数千万年してファッサマグナが出来上がったということである。 さて中央構造線について「三峰川資料館」の資料によれば

さて中央構造線について「三峰川資料館」の資料によれば

『中央構造線は日本列島ができる時代に形成された断層です。

日本列島周辺では、太平洋のプレ-トが、太平洋側の海溝でユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。太平洋のプレートがユ-ラシアプレ-トの下に潜り込むときに、太平洋の方からずれてきた岩石を「そぎ削る」ようにおいていったものを「付加体」と呼びます。この付加体がアジア大陸の縁に沿って大きく横ずれしたものが中央構造線です。』とある。

要するに、日本列島が大陸と陸続きであった時代に、ユーラシアプレートに太平洋プレートが付着したとういことで、当然成分が違うはずであるが、その違いは色の差にはっきりと表れ、その露出の幾つかをこの大鹿村や長谷村で見ることが出来るのだ。 私たちは5月7日(木)に、長谷村にある“溝口(みぞくち)露頭”を見学に行った。ダム湖へ降るとそれが良く見えるはずだが、岩崩が起きていて現在工事中で、間近での見学は叶わなかった。少し離れた位置から見学し撮影したのだが、遠目にもその成分の色の違いが分かった。右写真に見る様に、左の茶色側が“西南日本内帯”と呼ばれ、伊那山脈はこちら側。右の緑色側が“西南日本外側”と呼ばれ、南アルプスはこちら側。ここを見学出来て、今回の目的はほぼ達成した。

私たちは5月7日(木)に、長谷村にある“溝口(みぞくち)露頭”を見学に行った。ダム湖へ降るとそれが良く見えるはずだが、岩崩が起きていて現在工事中で、間近での見学は叶わなかった。少し離れた位置から見学し撮影したのだが、遠目にもその成分の色の違いが分かった。右写真に見る様に、左の茶色側が“西南日本内帯”と呼ばれ、伊那山脈はこちら側。右の緑色側が“西南日本外側”と呼ばれ、南アルプスはこちら側。ここを見学出来て、今回の目的はほぼ達成した。

駒込駅付近のマンションから、現在住むマンションに引っ越してきてから、昨年9月で31年になった。マンション買い替えの動機は、自転車での通勤時間が、半分の5分程度になること、すなわち職住大接近にあった。しかし、それだけではなく、見学会で、そこからの眺望の素晴らしさが、容易に予想出来たことにもある。西南角部屋がまだ売れ残っていたので迷わずに購入した。

駒込駅付近のマンションから、現在住むマンションに引っ越してきてから、昨年9月で31年になった。マンション買い替えの動機は、自転車での通勤時間が、半分の5分程度になること、すなわち職住大接近にあった。しかし、それだけではなく、見学会で、そこからの眺望の素晴らしさが、容易に予想出来たことにもある。西南角部屋がまだ売れ残っていたので迷わずに購入した。

その頃は強く意識しなかったが、西南に面していることで、陽当りは非常に良い。2月3日の今日、日の出は6時40分になるが、太陽は東京スカイツリーの真後から昇り、日没時刻17時10分に富士山のほぼ後ろに沈んでいく。この間10時間30分。3分ほど東側にあるマンションの蔭になるが、一日中、部屋に陽が差し込んでくる。暖房はあまり使用しないで済むのが有難い。 1月30日(金)は、我が部屋からダイヤモンド富士が眺められるはずであったが、雪のち雨の空模様で撮影不可。そこで翌日撮影したものが右写真。太陽は富士山頂の右側に沈んでいった。残念ながら完全なダイヤモンド富士ではなかったが、富士の右肩に沿うように沈んでいったので、長時間“疑似ダイヤモンド富士”を眺めることが出来た。

1月30日(金)は、我が部屋からダイヤモンド富士が眺められるはずであったが、雪のち雨の空模様で撮影不可。そこで翌日撮影したものが右写真。太陽は富士山頂の右側に沈んでいった。残念ながら完全なダイヤモンド富士ではなかったが、富士の右肩に沿うように沈んでいったので、長時間“疑似ダイヤモンド富士”を眺めることが出来た。

2月2日(月)は、スカイツリーの真後ろから昇る太陽を撮影するために屋上に上がった。三脚なしで撮影したものが一番右上の写真。カメラは3万円台で購入したFUJIFILMの「FINEPIX HSIC」。720mmの望遠が付き、マクロ撮影も出来る優れもの。富士前福寿会の熊坂さんから教えてもらったものだが、購入してすでに6年目。山行には欠かせない、我が良き友となっている。 今日は、ラジオ体操で知り合ったYさんを屋上にご案内した。一番大きな目的は満月近い月を見て貰うことにあったが、6時45分には月は、西の空に没していた。前夜と今日の5時20分に撮影したものをお見せしたが、「ややブレていますネ」と。その通り。明日8時9分が月齢上Just満月。今夜から明日にかけて、曇っていなければ,ばっちり見えるはずだが・・・。(月の写真:昨夜撮影)

今日は、ラジオ体操で知り合ったYさんを屋上にご案内した。一番大きな目的は満月近い月を見て貰うことにあったが、6時45分には月は、西の空に没していた。前夜と今日の5時20分に撮影したものをお見せしたが、「ややブレていますネ」と。その通り。明日8時9分が月齢上Just満月。今夜から明日にかけて、曇っていなければ,ばっちり見えるはずだが・・・。(月の写真:昨夜撮影)

(早朝撮影の富士。見た目ほど赤目には写らない)

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

お節料理を作らなくなって久しい。妻はお雑煮の準備だけで、お節は、大晦日に私が日本橋三越地下に1時間ほど並んで買ってくる。昨年は「京料理 下鴨茶寮」にした。これで新年に備える。

23時45分、寒がりの妻は自宅に籠り、私は一人初詣に向かった。向かった先は、母方実家の墓があった「徳源禅院」。着いたときに既にご住職の読経は終わっていたが、本堂のご本尊を拝ませて頂く。鐘楼では除夜の鐘が撞かれ始め、列に並んだ人は7・8名程度。撞く前に手を合わせご住職に会釈。ご住職も一人一人に手を合わせて挨拶を返して下さる。私は昨年は力一杯鐘を撞いたが、今年は力を抜いての打鐘。(写真:鐘楼のご住職)

撞ち終えて、今年初めての新年の挨拶を、甘酒を調理している、お内儀と交わす。「昨年は息災に過ごせましたか」と言葉をかけられ吃驚。暖かくて甘い、美味しい甘酒とともに、このお寺さんの、一家あげての、温かいオモテナシを受け、新年早々、心地よい気持ちを抱きながら寺を後にする。毎年、初詣はこちらをお参りしよう、と改めて思う。

帰路は、「南谷寺」へ。こちらの不動明王は江戸五色不動の一つの目赤不動。駅名にある目白・目黒は忘れないから、思い出しやすい様に、目赤・目青・目黄は、交通信号の色と覚えたお不動さんの名前。門前を通ると本堂の戸が開いていて、中が明るくなっているので、こちらのご本尊をも拝ませて頂く。帰宅し1時就寝。(写真:赤目不動)

帰路は、「南谷寺」へ。こちらの不動明王は江戸五色不動の一つの目赤不動。駅名にある目白・目黒は忘れないから、思い出しやすい様に、目赤・目青・目黄は、交通信号の色と覚えたお不動さんの名前。門前を通ると本堂の戸が開いていて、中が明るくなっているので、こちらのご本尊をも拝ませて頂く。帰宅し1時就寝。(写真:赤目不動) 元旦は5時20分起床。入浴後、自転車で宮下公園へ。あちこちで新年の挨拶が交わされている。新参者の私にも声をかけてくださる方がいる。ラジオ体操指導員の渡辺さんと新年のご挨拶。程なく福寿会小林さんも見えられ、今年初めてのラジオ体操。今年も休まずに続けたいラジオ体操。ここへ来ると「みんなの体操」が流れ、この体操も覚えた。(写真:前立の指導員。右は渡辺さん)

元旦は5時20分起床。入浴後、自転車で宮下公園へ。あちこちで新年の挨拶が交わされている。新参者の私にも声をかけてくださる方がいる。ラジオ体操指導員の渡辺さんと新年のご挨拶。程なく福寿会小林さんも見えられ、今年初めてのラジオ体操。今年も休まずに続けたいラジオ体操。ここへ来ると「みんなの体操」が流れ、この体操も覚えた。(写真:前立の指導員。右は渡辺さん)

小林さんと一緒に、自転車で急いで帰宅し、マンション屋上へ。日の出時刻6時50分を少し過ぎていたが、東の空には雲が掛かり、陽は未だ顔を出さない。「〆張鶴」で乾杯。屋上からの展望は、東方以外は快晴で、富士山・筑波山・東京スカイツリーがはっきり見える。7時過ぎ、雲の切れ目から太陽がのぞき、初日の出を拝んだ。(微かな切れ間からの初日の出)

小林さんと一緒に、自転車で急いで帰宅し、マンション屋上へ。日の出時刻6時50分を少し過ぎていたが、東の空には雲が掛かり、陽は未だ顔を出さない。「〆張鶴」で乾杯。屋上からの展望は、東方以外は快晴で、富士山・筑波山・東京スカイツリーがはっきり見える。7時過ぎ、雲の切れ目から太陽がのぞき、初日の出を拝んだ。(微かな切れ間からの初日の出)

帰宅後、ニューイヤー駅伝を見ながら、妻と「雪中梅」をお屠蘇にお節を食した。

(やや赤目の富士)

(都心を望む) (微かな陽を受けるスカイツリー)