24日(金)~25日(土)、1年3ヶ月振りに草津へ出掛けて来た。往きは中沢ヴィレッジの車で都庁駐車場→草津、帰りは西武バスで軽井沢→池袋。 ①ここの会員になって20数年が経っていた。ホテルは「会員感謝プラン」を開催していて、夕食・朝食ともブッフェスタイルで1泊6300円と通常料金よりだいぶ安い。以前はログハウス利用が多かったが、最近は温泉から近いタワー塔宿泊を選択することが多い。(写真:右が13階建てのタワー塔。下は塔9階からの撮影の白根山)

①ここの会員になって20数年が経っていた。ホテルは「会員感謝プラン」を開催していて、夕食・朝食ともブッフェスタイルで1泊6300円と通常料金よりだいぶ安い。以前はログハウス利用が多かったが、最近は温泉から近いタワー塔宿泊を選択することが多い。(写真:右が13階建てのタワー塔。下は塔9階からの撮影の白根山)

②ホテルで石野さん夫妻と合流し、直ぐに湯畑へ散策に。豪快な源泉風景が見られるのでいつ行ってもここは観光客で溢れている。多分、千年の長きにわたって湧き出している温泉。草津ではどこの湯も掛け流しのみなもとがここにある。

②ホテルで石野さん夫妻と合流し、直ぐに湯畑へ散策に。豪快な源泉風景が見られるのでいつ行ってもここは観光客で溢れている。多分、千年の長きにわたって湧き出している温泉。草津ではどこの湯も掛け流しのみなもとがここにある。

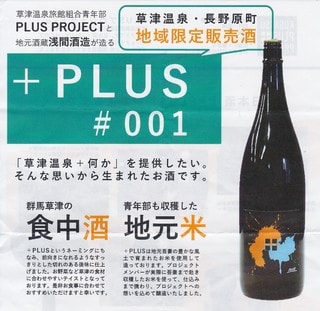

③その一角で地酒試飲会が行われていた。浅間酒造と地元の青年部が共同で開発した「+PLUS #001」という地酒。試飲するとすっきりと切れのある味わいで4人とも「旨い!」。早速、付近の酒屋で4合瓶を1本購入し、夜に嗜んだ。

③その一角で地酒試飲会が行われていた。浅間酒造と地元の青年部が共同で開発した「+PLUS #001」という地酒。試飲するとすっきりと切れのある味わいで4人とも「旨い!」。早速、付近の酒屋で4合瓶を1本購入し、夜に嗜んだ。

④酒屋さんそばにある、名前は思い出せないが、かつて何度か入った喫茶店で一休み。

⑤朝はホテル主催の「野外観察」には参加せずに一人で散策。朝から快晴で、晴れた早朝の森林浴は気持ちが良い。睡蓮池で「野外観察」の皆さん一行とすれ違った。人数を数えると約40名。このイベントの人気は衰えていない。

⑥夕食もそうだったが朝食のバイキングも以前よりレベルがアップしている感じがした。食事だけでなく、建物もいろいろ改修がなされていて全室でWi-Fiが使えるようにもなっていた。使い勝手の良いホテルへの変身途上と見た。

⑦朝は10時にはホテルを出て、最初に向ったのが道の駅「花の家」。妻たちは衣類などの買い物。男二人は小高い丘に登った。道の駅の周りはフラワーパークになっていてツツジが満開。

⑦その後は石野車で六合→昼食(軽井沢の弥栄)→アウトレット→軽井沢バスストップと回った。食事処「弥栄」は10年振りだろうか、向丘グループが草津に向う時に何度か寄ったことのあるお店。ママは調理場に回り、メニューからは”蕎麦”が消えていた。

軽井沢16時発の車は19時半池袋着。天候に恵まれた旅だった。

13日(土)蓼科の空は快晴だった。ツルヤに寄った後、中央高速自動車で諏訪ICから勝沼ICへ。IC下車後、この近辺の交通事情に詳しい石野さんは車を「フルーツライン」に向けた。途中の展望台からは甲府盆地全体とその背後に南アルプスが見渡せ、眼下には桃の薄いピンクと中央線の線路も。車窓からも色鮮やかなピンク色が見て取れた。桃の花は今が満開だった。

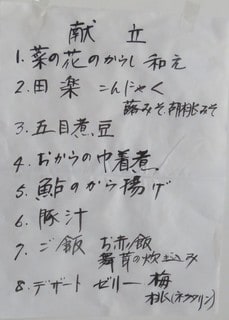

13日(土)蓼科の空は快晴だった。ツルヤに寄った後、中央高速自動車で諏訪ICから勝沼ICへ。IC下車後、この近辺の交通事情に詳しい石野さんは車を「フルーツライン」に向けた。途中の展望台からは甲府盆地全体とその背後に南アルプスが見渡せ、眼下には桃の薄いピンクと中央線の線路も。車窓からも色鮮やかなピンク色が見て取れた。桃の花は今が満開だった。 「漆家」に到着すると宴はバラさんの司会で自己紹介が始まっていた。参加者は15名くらいだったろうか。最後に料理長のマサさんから料理の説明があった。主としてこの地で採られた野菜の手作り料理を準備しましたとのこと。

「漆家」に到着すると宴はバラさんの司会で自己紹介が始まっていた。参加者は15名くらいだったろうか。最後に料理長のマサさんから料理の説明があった。主としてこの地で採られた野菜の手作り料理を準備しましたとのこと。

その全部を美味しく頂いた。特に菜の花の辛しあえと胡桃みその田楽こんにゃくは絶品だった。赤と白のワインを嗜み、ほろ酔いにベランダに出て改めて周りを見渡した。色とりどりに彩られた甲府盆地を山々が囲んでいた。朝はっきりと見渡せた南アルプスは霞み始めていた。

その全部を美味しく頂いた。特に菜の花の辛しあえと胡桃みその田楽こんにゃくは絶品だった。赤と白のワインを嗜み、ほろ酔いにベランダに出て改めて周りを見渡した。色とりどりに彩られた甲府盆地を山々が囲んでいた。朝はっきりと見渡せた南アルプスは霞み始めていた。 李は白、桃はピンク、ピンクの色の濃いのはハナ桃と教えてくれる方がいる。赤と白は花とワインだけではなかった。紅白幕の張られたお茶席も用意されたされていた。今年もお茶を点てて下さったのはYさん。

李は白、桃はピンク、ピンクの色の濃いのはハナ桃と教えてくれる方がいる。赤と白は花とワインだけではなかった。紅白幕の張られたお茶席も用意されたされていた。今年もお茶を点てて下さったのはYさん。 絨毯も敷かれていた。マサさんの夫さんは「ここに座る予定でしたが、直射日光が暑過ぎて室内にしました」とのこと。私の印象では絶快晴の下での、今年の花の宴が過去最高に思えた。梅桃李桜花海棠連翹紫木蓮雪柳躑躅菫 まさに百花繚乱だった。

絨毯も敷かれていた。マサさんの夫さんは「ここに座る予定でしたが、直射日光が暑過ぎて室内にしました」とのこと。私の印象では絶快晴の下での、今年の花の宴が過去最高に思えた。梅桃李桜花海棠連翹紫木蓮雪柳躑躅菫 まさに百花繚乱だった。

『ツルヤ上諏訪店』は今年の2月21日、上諏訪駅前にオープンした。以前そこではデパートが営業していたが、世の例に洩れず駅前デパートは閉店し、解体され更地になっていた。その空き地をどう利用するのかネットを通じて見守って来た。程なく『ツルヤ』が新設され、隣接して十数階のマンションが建設されること知った。

『ツルヤ上諏訪店』は今年の2月21日、上諏訪駅前にオープンした。以前そこではデパートが営業していたが、世の例に洩れず駅前デパートは閉店し、解体され更地になっていた。その空き地をどう利用するのかネットを通じて見守って来た。程なく『ツルヤ』が新設され、隣接して十数階のマンションが建設されること知った。 ツルヤは長野県のみに35店舗を有するスーパーマーケットで評判は頗る良いし、私達のお気に入りの店。そのたぐいは諏訪地方には存在しなかったから、諏訪方面の人々は大歓迎しただろう。温泉と花火の街諏訪の賑わいも年々衰えてきていた。

ツルヤは長野県のみに35店舗を有するスーパーマーケットで評判は頗る良いし、私達のお気に入りの店。そのたぐいは諏訪地方には存在しなかったから、諏訪方面の人々は大歓迎しただろう。温泉と花火の街諏訪の賑わいも年々衰えてきていた。 昨年の中山道の終点が下諏訪で、上諏訪で疲れを癒した際に「ツルヤ2月21日オープン」の看板を見ていた。私達が大好きなツルヤへは一刻も早く、見学に行きたかったが、幾ら安いとはいえ、買い物だけの目的で出掛ける訳にはいかなかった。4月の第2週に開催される塩山の「花の宴」まで待つことにし、先週の週末漸く行って来た訳だ。

昨年の中山道の終点が下諏訪で、上諏訪で疲れを癒した際に「ツルヤ2月21日オープン」の看板を見ていた。私達が大好きなツルヤへは一刻も早く、見学に行きたかったが、幾ら安いとはいえ、買い物だけの目的で出掛ける訳にはいかなかった。4月の第2週に開催される塩山の「花の宴」まで待つことにし、先週の週末漸く行って来た訳だ。 ツルヤの良さは接客対応は言うまでもなく、食料品を中心にして品揃えが豊富で値段が安いこと。値段が安いのはツルヤ特製品を販売していることもあると思うが、そのツルヤ開発商品の数が増し、しかも特別のマークが施されているので見易く買い易かった。例えばスパゲティ(0.9mm。これはツルヤ特製ではないが)などは自宅近辺での販売価格より100円近く安い。果実酒用の焼酎・カレーのルウーなど色々と購入した。そうだ、純米大吟醸「菊秀」500ml(橘倉酒造とツルヤの共同制作)も899円で購入した。

ツルヤの良さは接客対応は言うまでもなく、食料品を中心にして品揃えが豊富で値段が安いこと。値段が安いのはツルヤ特製品を販売していることもあると思うが、そのツルヤ開発商品の数が増し、しかも特別のマークが施されているので見易く買い易かった。例えばスパゲティ(0.9mm。これはツルヤ特製ではないが)などは自宅近辺での販売価格より100円近く安い。果実酒用の焼酎・カレーのルウーなど色々と購入した。そうだ、純米大吟醸「菊秀」500ml(橘倉酒造とツルヤの共同制作)も899円で購入した。

浄楽寺で運慶仏を拝観したあとの昼食場所は土屋さんにお任せした。逗子方面へと戻るバスを「葉山御用邸前」で途中下車し、御用邸の門前を通り、葉山警察署を右手に見ながら県道を10分ほど進むと「葉山しおさい公園」(入園料300円)があった。海岸に出てみると荒波の中を数人のサーファーが波と格闘していた。誰も立ち上がれないほどの強い風が吹き荒れていた。このあたりの海岸は一色海岸と呼ばれ、相模湾越しに富士山が眺められる絶景ポイント。富士は微かにしか望めなかったが、松並木が見事で美しかった。

浄楽寺で運慶仏を拝観したあとの昼食場所は土屋さんにお任せした。逗子方面へと戻るバスを「葉山御用邸前」で途中下車し、御用邸の門前を通り、葉山警察署を右手に見ながら県道を10分ほど進むと「葉山しおさい公園」(入園料300円)があった。海岸に出てみると荒波の中を数人のサーファーが波と格闘していた。誰も立ち上がれないほどの強い風が吹き荒れていた。このあたりの海岸は一色海岸と呼ばれ、相模湾越しに富士山が眺められる絶景ポイント。富士は微かにしか望めなかったが、松並木が見事で美しかった。 更に歩く事と10分ほどで「神奈川県立近代美術館」に到着。その一角にある

更に歩く事と10分ほどで「神奈川県立近代美術館」に到着。その一角にある

女性二人はAランチを私はシーフードカレーを食した。スパイスの効いたカレーは美味しかった。従業員の方の対応が心地よく、私は敢えて「向こうに見える半島は何ですか」などと聞くと、「伊豆半島で、左に微かに霞んで見えるのが大島です」との返事。

女性二人はAランチを私はシーフードカレーを食した。スパイスの効いたカレーは美味しかった。従業員の方の対応が心地よく、私は敢えて「向こうに見える半島は何ですか」などと聞くと、「伊豆半島で、左に微かに霞んで見えるのが大島です」との返事。

峠を下り出して程なく「浪人塚」が現れた。「元治元(1864)年11月20日、水戸浪士の一行千余人勤王の志をとげようと和田峠を越えてきた」と書かれていた。京都への進軍を阻止しようとする諏訪高島藩・松本藩との間で激戦が起こり、ここで討ち死にした水戸藩浪士を葬り、桜を植え墓碑が建てられているともあった。ここにその名は書かれてはいないが、水戸天狗党のことだ。墓はここの塚から少し離れたところにあるが立ち寄りはしなかった。

峠を下り出して程なく「浪人塚」が現れた。「元治元(1864)年11月20日、水戸浪士の一行千余人勤王の志をとげようと和田峠を越えてきた」と書かれていた。京都への進軍を阻止しようとする諏訪高島藩・松本藩との間で激戦が起こり、ここで討ち死にした水戸藩浪士を葬り、桜を植え墓碑が建てられているともあった。ここにその名は書かれてはいないが、水戸天狗党のことだ。墓はここの塚から少し離れたところにあるが立ち寄りはしなかった。 かつて、読み始めた『魔群の通過』(著:山田風太郎)は内容が暗すぎて途中で読み進めなくなってしまった。今ページを開くと、この戦いでの水戸浪士側は戦死者10余名、手負い百余人を出したとある。多くの犠牲を払いながらここを突破した。天狗党は望月宿から中山道に入り、北陸方面へと進路変更を余儀なくされた鵜沼まで中山道を進んだ。私達3人の中山道行は、これから先何度か天狗党の痕跡に出合うかも知れない。

かつて、読み始めた『魔群の通過』(著:山田風太郎)は内容が暗すぎて途中で読み進めなくなってしまった。今ページを開くと、この戦いでの水戸浪士側は戦死者10余名、手負い百余人を出したとある。多くの犠牲を払いながらここを突破した。天狗党は望月宿から中山道に入り、北陸方面へと進路変更を余儀なくされた鵜沼まで中山道を進んだ。私達3人の中山道行は、これから先何度か天狗党の痕跡に出合うかも知れない。 諏訪高島藩・松本藩の両藩が陣を張ったが樋橋村。

諏訪高島藩・松本藩の両藩が陣を張ったが樋橋村。 『中山道 浪漫の旅』には和宮が詠まれた歌2首が、詠まれた場所不明ながら紹介されている。

『中山道 浪漫の旅』には和宮が詠まれた歌2首が、詠まれた場所不明ながら紹介されている。 街道は国道142号線と交差し始め、国道と国道から逸れた旧道を交互に歩くことが続き、唐突に、御柱で名高い「木落し坂」が現れた。そこにはガイドさんがいて、木落しの様子が説明され木遣が披露された。木落し坂の上から下を覗くと真っ逆さまに落ちて行くよう感覚で、テレビで何度か見た木落し坂がこんなにも急となものとは知らなかった。

街道は国道142号線と交差し始め、国道と国道から逸れた旧道を交互に歩くことが続き、唐突に、御柱で名高い「木落し坂」が現れた。そこにはガイドさんがいて、木落しの様子が説明され木遣が披露された。木落し坂の上から下を覗くと真っ逆さまに落ちて行くよう感覚で、テレビで何度か見た木落し坂がこんなにも急となものとは知らなかった。

日没前の16時には下諏訪本陣着。諏訪大社お参りは来年に回して下諏訪駅へ急いだ。上諏訪駅脇の飲み屋でお疲れ様会。高速バスでバスタ新宿に着いたのが21時を過ぎていた。かかくして第3回中山道行は終了した。

日没前の16時には下諏訪本陣着。諏訪大社お参りは来年に回して下諏訪駅へ急いだ。上諏訪駅脇の飲み屋でお疲れ様会。高速バスでバスタ新宿に着いたのが21時を過ぎていた。かかくして第3回中山道行は終了した。