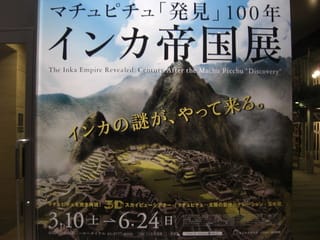

4月16日(月)、頂いた券で家人と「インカ帝国展」を観て来ました。本来国立科学博物館は月曜日は休館のはず。その休館日の、時刻も17時~19時半と入館時間の指定のある珍しい入館券です。 今から500年以上も前、雄大なアンデスの地に美しい織物をまとい、いきいきと暮らしている人々、インカ帝国の人々がいました。彼らは文字も持たず、車輪も知らず、鉄器も無いのに巨大な建物をつくり、畑を耕し、交易し、自然とともに豊かに暮らしていました。1532年、僅か160人のスペイン兵士にインカ軍は敗れ、1533年にはその帝国は滅亡してしまいます。(写真:館内ポスターより)

今から500年以上も前、雄大なアンデスの地に美しい織物をまとい、いきいきと暮らしている人々、インカ帝国の人々がいました。彼らは文字も持たず、車輪も知らず、鉄器も無いのに巨大な建物をつくり、畑を耕し、交易し、自然とともに豊かに暮らしていました。1532年、僅か160人のスペイン兵士にインカ軍は敗れ、1533年にはその帝国は滅亡してしまいます。(写真:館内ポスターより)

彼らはどのようなところに住んでいたのか? 何故多くのミイラが残っているのか? 行政組織はどうなっていたのか? 彼らは、何故一握りのスペイン人に征服されたのか?

インカ帝国の空中都市・マチュピチュが発見されてから100年。それ以来の調査・研究を重ねての今日、これらの謎を明らかにしようとの意図を持った展示です。

夥しい数の展示品です。複雑な幾何学模様の織物・楽器・装飾品・農機具・黄金で造られた太陽神の彫像・トウモロコシ酒を入れておいた土器等々。圧巻はミイラ4体の展示。

特に興味を覚えたことは、インカの道と数字です。インカには、首都クスコを中心として各地方を結ぶ4万Kmにも及ぶ道路網「インカ道」が張りめぐらされていました。この道を「チャスキ」と呼ばれる、1日280Kmを駆け抜ける”俊足飛脚”が物と情報を伝達し、この道路機構を通じて帝国の統治が為されていたとの説明です。

文字は持たなくても、数などの情報を伝える方法は持っていました。「キープ」と呼ばれる謂わば”縄のれん”です。結び目の位置と結び目の数により、十進法による数を表したそうです。

最大の謎は「マチュピチュ」です。「マチュピチュ」は、いったい誰が何のために建設したのか。山の尾根の高地にどの様な方法で下水道完備の建造物を作りえたのか。一部は明らかになりつつも、今なお謎を秘め続けています。

最後に迫力満点の3Dスカイビューシアターでの映像が待っていました。530インチの大型シアターで、上空からの姿やスリリングな角度からの映像で、インカ時代の栄華を残す「天空の都市・マチュピチュ」をまるで鳥になったかの様に俯瞰する事が出来ました。これだけでも一見の価値あり!

考古学・人類学・歴史学からのインカへのアプローチ。おぼろげな知識しか持たない私には、インカ学への格好の入門になっていました。気が付くと入館後2時間10分もの時間が経過していたのでした。(購入して来た公式ガイドブック「インカの謎がやって来る」をも参考にしました)

4月15日(日)の朝5時過ぎ、何気なしにカーテンを開けると、昨夜来の雨は上がり、くっきりと富士が見えます。頂上付近は赤く染まり始め、紅富士になる事が予想され、ベランダに出てシャッターチャンスを待ちました。撮影した写真を眺めると、富士山はそれほど紅(くれない)には見えませんでしたが、太陽がすっかり昇ったときの真っ白の富士(写真 その1)と比べるとその違いが一目瞭然。紅富士(写真 その2)が撮影されていました

4月15日(日)の朝5時過ぎ、何気なしにカーテンを開けると、昨夜来の雨は上がり、くっきりと富士が見えます。頂上付近は赤く染まり始め、紅富士になる事が予想され、ベランダに出てシャッターチャンスを待ちました。撮影した写真を眺めると、富士山はそれほど紅(くれない)には見えませんでしたが、太陽がすっかり昇ったときの真っ白の富士(写真 その1)と比べるとその違いが一目瞭然。紅富士(写真 その2)が撮影されていました

雨を気にしながらホテルの窓から外を何度も眺めていて気が付いたのが「勝沼ぶどう郷」駅舎の両サイドに見える花の盛り上り。甚六桜が満開と悟り、小雨を突いてまずは駅舎に向いました。昨年も訪れたこの桜、”陽光”よりはやや薄いピンク色ですが、駅舎周辺に600本もの見事な桜の杜が展開されています。駅線路周辺での桜としては日本一と言っても過言ではない豪華な桜です。

雨を気にしながらホテルの窓から外を何度も眺めていて気が付いたのが「勝沼ぶどう郷」駅舎の両サイドに見える花の盛り上り。甚六桜が満開と悟り、小雨を突いてまずは駅舎に向いました。昨年も訪れたこの桜、”陽光”よりはやや薄いピンク色ですが、駅舎周辺に600本もの見事な桜の杜が展開されています。駅線路周辺での桜としては日本一と言っても過言ではない豪華な桜です。

12時過ぎに室内で”花の宴”開会。40名近くの方はいるでしょうか。注文しておいたお弁当や菜の花の和え物、ワインに佐賀牛のステーキの御馳走が加わり、話が弾みます。表にはテントが張られ、ここでお茶のお師匠さんからお点前も頂きました。あっと言うまに2時間が過ぎ去りました。毎年の心尽くしのうたげに感謝して、私たちはここを後にしました。好きなワインを飲まず車運転の妹に感謝しつつ、車運転は妹に任せ、慈雲寺の満開の糸桜を鑑賞した後、山中湖マウント富士へと向かいました

12時過ぎに室内で”花の宴”開会。40名近くの方はいるでしょうか。注文しておいたお弁当や菜の花の和え物、ワインに佐賀牛のステーキの御馳走が加わり、話が弾みます。表にはテントが張られ、ここでお茶のお師匠さんからお点前も頂きました。あっと言うまに2時間が過ぎ去りました。毎年の心尽くしのうたげに感謝して、私たちはここを後にしました。好きなワインを飲まず車運転の妹に感謝しつつ、車運転は妹に任せ、慈雲寺の満開の糸桜を鑑賞した後、山中湖マウント富士へと向かいました

教え子二人はタクシーで漆家さんから慈雲寺を廻った後甚六桜を堪能し帰京したとの事。「晴れていなくても、桃の花がまだでも、美しさは充分でした。来年も是非」とのメールに元担任はホットひと安心したのでした。

教え子二人はタクシーで漆家さんから慈雲寺を廻った後甚六桜を堪能し帰京したとの事。「晴れていなくても、桃の花がまだでも、美しさは充分でした。来年も是非」とのメールに元担任はホットひと安心したのでした。 大法師公園は富士川を望める小高い丘の上にあります。桜の本数は約2000本で、平成2年には日本さくらの会による「さくら名所100選」に認定されています。桜は満開を少し過ぎた頃でしたが、地元の方々が家族連れで花見の宴を催しています。私たちも用意して来たシートを敷いて、富士山を眺めながらのんびりと花見を楽しみました。散り出した桜吹雪を浴びながらの御酒とは無縁の花見ですが、この様な絶好のビューポイントに巡り合えるとは予想していませんでしたから、ラッキーとの思いを強く感じながらの花見でした

大法師公園は富士川を望める小高い丘の上にあります。桜の本数は約2000本で、平成2年には日本さくらの会による「さくら名所100選」に認定されています。桜は満開を少し過ぎた頃でしたが、地元の方々が家族連れで花見の宴を催しています。私たちも用意して来たシートを敷いて、富士山を眺めながらのんびりと花見を楽しみました。散り出した桜吹雪を浴びながらの御酒とは無縁の花見ですが、この様な絶好のビューポイントに巡り合えるとは予想していませんでしたから、ラッキーとの思いを強く感じながらの花見でした

次に向ったのが北杜市にある”国指定天然記念物”山高神代桜で、日本三大桜のひとつ。日蓮宗実相寺境内に咲く、樹齢2000年と言われる古木の桜です。既に上に向って伸びる勢いはありませんが、幹の太さに年輪を感じます。昭和23年には「3年以内に枯死する」と宣告され、樹勢回復工事や土壌改良工事を施して今日に至っているそうですが、風格漂う樹木は見事に花を咲かせ、訪れた多くの人々を魅了してやまないものがありました

次に向ったのが北杜市にある”国指定天然記念物”山高神代桜で、日本三大桜のひとつ。日蓮宗実相寺境内に咲く、樹齢2000年と言われる古木の桜です。既に上に向って伸びる勢いはありませんが、幹の太さに年輪を感じます。昭和23年には「3年以内に枯死する」と宣告され、樹勢回復工事や土壌改良工事を施して今日に至っているそうですが、風格漂う樹木は見事に花を咲かせ、訪れた多くの人々を魅了してやまないものがありました

今回は午前の部が「大序」「三段目」「四段目」「道行」。夜の部では「五段目」「六段目」「七段目」「十一段目」が上演されました。ご存知の方が多いと思いますが、この「仮名手本忠臣蔵」は、1703年(元禄15年)に起こった、大石内蔵助ら赤穂浪士47人による吉良邸討ち入りの「赤穂事件」を題材に取ります。

今回は午前の部が「大序」「三段目」「四段目」「道行」。夜の部では「五段目」「六段目」「七段目」「十一段目」が上演されました。ご存知の方が多いと思いますが、この「仮名手本忠臣蔵」は、1703年(元禄15年)に起こった、大石内蔵助ら赤穂浪士47人による吉良邸討ち入りの「赤穂事件」を題材に取ります。