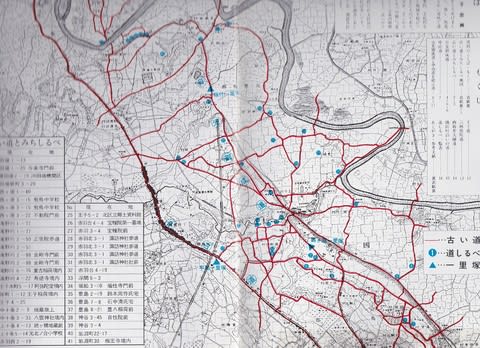

9月6日のブログに書いた岩屋弁天道を『復元江戸情報地図』で調べた。地図上で弁天道を真直ぐに延長すると石神井川と交差する地点に紅葉寺(正式名金剛寺)があり、松橋弁天(岩屋弁天)とも書かれていた。知らなかった!これは是非訪ねようと思い立ち、9月8日の午後、暑さが少し和らいでから出かけた。(写真:安政時代の江戸の地図。1:6500)

9月6日のブログに書いた岩屋弁天道を『復元江戸情報地図』で調べた。地図上で弁天道を真直ぐに延長すると石神井川と交差する地点に紅葉寺(正式名金剛寺)があり、松橋弁天(岩屋弁天)とも書かれていた。知らなかった!これは是非訪ねようと思い立ち、9月8日の午後、暑さが少し和らいでから出かけた。(写真:安政時代の江戸の地図。1:6500)

『北区の古い道』に書かれていた分岐点の庚申塔情報を基に、分かれ道を左に進むと直ぐに明治通りにぶつかり、その上を今では「中央環状線」が走っている。その下を潜り抜け、なおも真っすぐ進むと都営住宅にぶつかり、既に弁天道は無くなっていることを知った。ここで古道を進むことは断念し、王子総合高の前を通る自動車道に出て石神井川を目指した。(写真:右が王子道、左が岩屋弁天道) 2・3度は訪れたことのある紅葉寺。お参りをした後松橋弁天の説明版を探したが見当たらず、石神井川の上流へと歩みを進めた。この川は蛇行が激しく、その名残りを留める場所の前に説明版はあった。(写真:金剛寺本堂)

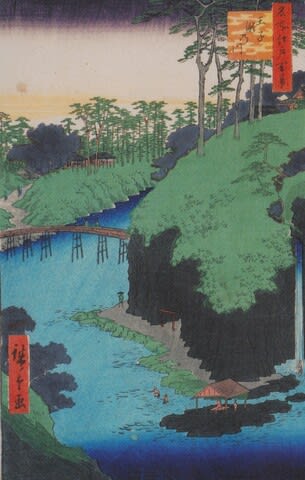

2・3度は訪れたことのある紅葉寺。お参りをした後松橋弁天の説明版を探したが見当たらず、石神井川の上流へと歩みを進めた。この川は蛇行が激しく、その名残りを留める場所の前に説明版はあった。(写真:金剛寺本堂) 「もともとこの辺りは、石神井川が蛇行して流れていた場所でした。左の絵は、『江戸名所図会』に描かれた《松橋弁財天窟 石神井川》ですが、(中略)画面を見ると、岩屋の前に鳥居があり、その横に松橋が描かれています。水遊びする人や茶店も描かれ、行楽客が景色などを楽しんでいる様子が見て取れます。崖下の岩屋の中には、弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。このため松橋弁財天とも呼ばれました。(以下略) 」。松橋が架けられていたから松橋弁天と呼ばれたのか、松橋弁天から橋名が松橋と呼ばれたのかは分からないが・・・。(写真:湾曲の名残の音無し緑地。この一角に窟があったか?)

「もともとこの辺りは、石神井川が蛇行して流れていた場所でした。左の絵は、『江戸名所図会』に描かれた《松橋弁財天窟 石神井川》ですが、(中略)画面を見ると、岩屋の前に鳥居があり、その横に松橋が描かれています。水遊びする人や茶店も描かれ、行楽客が景色などを楽しんでいる様子が見て取れます。崖下の岩屋の中には、弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。このため松橋弁財天とも呼ばれました。(以下略) 」。松橋が架けられていたから松橋弁天と呼ばれたのか、松橋弁天から橋名が松橋と呼ばれたのかは分からないが・・・。(写真:湾曲の名残の音無し緑地。この一角に窟があったか?)  この風景は広重『名所江戸百景』の「王子瀧の川」にも描かれ『名所図会』と細部は異なるが、大筋では似たような風景が描かれているので、ここでは『百景』を右に掲げたが、窟と松橋を確認下さい。今から僅か180年ほど前には、山と渓谷の織りなすこのような風景があったのだ。紅葉の名所として知られたと書かれていることから、紅葉寺とも呼ばれたことが良く分かる。

この風景は広重『名所江戸百景』の「王子瀧の川」にも描かれ『名所図会』と細部は異なるが、大筋では似たような風景が描かれているので、ここでは『百景』を右に掲げたが、窟と松橋を確認下さい。今から僅か180年ほど前には、山と渓谷の織りなすこのような風景があったのだ。紅葉の名所として知られたと書かれていることから、紅葉寺とも呼ばれたことが良く分かる。

ところが

「滝は昭和初期に枯れていたようですが、像を収めていた岩屋は、昭和50(1975)年前後に石神井川の護岸故事が行われるまで残っていました。金剛寺境内をはじめ、区内には松橋弁天へ行くための道標が幾つか残っており、当時の名所であったことをうかがわせます」ともあった。その江戸時代の道標の一つに導かれて、令和の時代に私はここまでやってこれたのであった。

江戸から明治・大正から昭和にかけて、首都は“風情”を置き去りにして“安全”を獲得してきたことが良く分かる。

3日に初出勤すると今までと幾つかの点で違いがみられた。エントランスには自動体温測定器が置かれ、顔をかざすと体温が測定される。教室での机は半数くらいに減らされ、着席はソーシャルディスタンスが保たれる工夫がなされ、各階の換気窓も開けられている等々。(写真:顔をかざすと体温が測定される)

3日に初出勤すると今までと幾つかの点で違いがみられた。エントランスには自動体温測定器が置かれ、顔をかざすと体温が測定される。教室での机は半数くらいに減らされ、着席はソーシャルディスタンスが保たれる工夫がなされ、各階の換気窓も開けられている等々。(写真:顔をかざすと体温が測定される) ①これは何でしょう。

①これは何でしょう。 ②写真は都内にあるJRのとある駅の改札口です。どこの駅でしょう

②写真は都内にあるJRのとある駅の改札口です。どこの駅でしょう ③このみちしるべは何というお店の前にあるでしょうか

③このみちしるべは何というお店の前にあるでしょうか ④高崎線や京浜東北線の横浜方面行を跨ぐこの跨線橋名はなんでしょ。

④高崎線や京浜東北線の横浜方面行を跨ぐこの跨線橋名はなんでしょ。

⑥ここは何処でしょ。

⑥ここは何処でしょ。 ⑦この電車こちらに向かっています。何処の駅をスタートしたのでしょう。(動画を示したがここでは写真)

⑦この電車こちらに向かっています。何処の駅をスタートしたのでしょう。(動画を示したがここでは写真)

最終ページの一覧には、現在地は滝野川1の77とあった。地図には⑨と⑩の番号が付いていた。この場所は都電「西ヶ原四丁目」のすぐ近くと予測し、9月1日(火)の早朝散歩はこのみちしるべを探しに出掛けた。

最終ページの一覧には、現在地は滝野川1の77とあった。地図には⑨と⑩の番号が付いていた。この場所は都電「西ヶ原四丁目」のすぐ近くと予測し、9月1日(火)の早朝散歩はこのみちしるべを探しに出掛けた。 4日に再度出かけ塔の高さを測定すると、一覧表の数値に一致したから間違いないと思う。この日は花が供えられていた。左が庚申塔で右が観音塔。その昔からこの様に花が添えられてきたのだろう。

4日に再度出かけ塔の高さを測定すると、一覧表の数値に一致したから間違いないと思う。この日は花が供えられていた。左が庚申塔で右が観音塔。その昔からこの様に花が添えられてきたのだろう。 右に江戸時代の地図と道標位置(A地点)を記入したが、一番ビックリしたことは、この場所は私たちが結婚して直ぐに住んだ場所(B地点)から直線にして200mくらいの近距離にあったことだ。交番がここにあったことも思い出した。太いほうの道が王子道であることは納得できたが、細い方の道が「岩屋弁天道」とは信じられないほど細い道だった。それにしても岩屋弁天とは何だ?(A:みちしるべ B:昔住んだ辺り C:西ヶ原四丁目電停

右に江戸時代の地図と道標位置(A地点)を記入したが、一番ビックリしたことは、この場所は私たちが結婚して直ぐに住んだ場所(B地点)から直線にして200mくらいの近距離にあったことだ。交番がここにあったことも思い出した。太いほうの道が王子道であることは納得できたが、細い方の道が「岩屋弁天道」とは信じられないほど細い道だった。それにしても岩屋弁天とは何だ?(A:みちしるべ B:昔住んだ辺り C:西ヶ原四丁目電停 2020/8/16のブログで「新たに王子道の道標発見」と題する文章を綴った。ネットでそれについて調べると、その道標について書かれたブログがあり、丁寧なことに参考文献が紹介されていた。『北区 古い道とみちしるべ』(北区教育委員会出版)と『郷土の歴史・文化マップ』がそれで、早速北区の教育委員会へ電話した。するとそれらは北区中央図書館に備えられているとのことだった。

2020/8/16のブログで「新たに王子道の道標発見」と題する文章を綴った。ネットでそれについて調べると、その道標について書かれたブログがあり、丁寧なことに参考文献が紹介されていた。『北区 古い道とみちしるべ』(北区教育委員会出版)と『郷土の歴史・文化マップ』がそれで、早速北区の教育委員会へ電話した。するとそれらは北区中央図書館に備えられているとのことだった。