以前はあまり一般的ではなかった『摂食・嚥下障害』が、最近では『誤嚥性肺炎』とともに

TVの健康番組等で取り上げられたり、一般向けの本が出版されたりしています。

それらに関連して、摂食・嚥下訓練という、我々言語聴覚士の仕事が紹介されることもあり、

嬉しくもありますが(言語聴覚士は他のリハビリ職に比べて知名度がいまひとつ低いのです)、

一方で、摂食・嚥下障害に興味をもたれる人が多いということは、飲み込みでお困りの方が

増えているということでもあり、複雑な気分になります。

摂食・嚥下障害=誤嚥性肺炎、窒息とのイメージが強いかと思いますが、そうなる前の段階の、

食事量や摂取する水分量が減った、痩せてきた、痰が増えた、飲み物でむせることが多くなった、

なんとなく微熱が出る等々、小さな変化や不調に気づくことも大切です。

ご本人はそのような体調に慣れてしまい自覚が乏しいことも多く、ご家族や介護者の気づきが大切

になってきます。

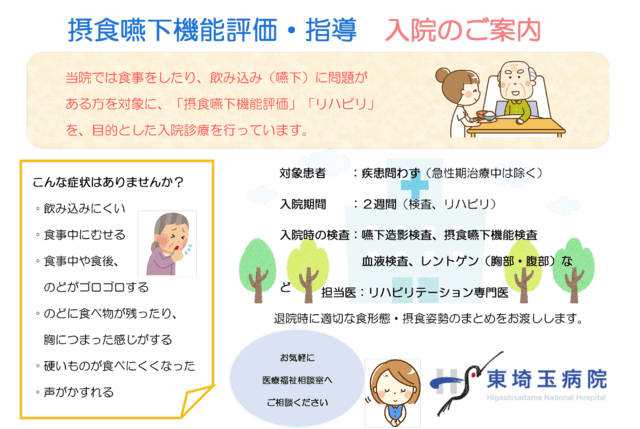

当院では、摂食嚥下機能評価・指導を目的とした短期の入院を受け付けています。

常勤4名のリハビリテーション医(リハビリ専門のお医者さん。近隣病院ではおそらく最多人数)

による嚥下透視造影検査(毎週検査を実施。年間実績200例以上!)等での評価後、6名の言語聴覚士、

その他リハビリスタッフによる嚥下に関わる訓練や、食事時の姿勢、適切な食形態等の指導を行なって

います。入院期間はおよそ2週間程度です。不安がある方は一度ご相談下さい。

余談ですが、最近の嚥下障害対応の食品は安全性や栄養だけでなく、味の面も考慮されています。

摂食・嚥下に関わる学会ではそんな食品を試食したり(某オレンジ色の看板の丼ものの企業が参入

していたりとか)、サンプルをもらったりするのが楽しみでもあります(今はコロナでそれどころ

ではないですが)。

嚥下調整食は、近所のドラッグストアでも手に入ったり、便利な通販もあったりと、以前よりも

身近なものになっています。それらを上手く利用しながら、在宅で、口から食べる楽しみを少しでも

長く維持していただければと思います。

東埼玉病院リハビリテーション科ホームページは

<a href="http://esaitama-nho.jp/section/kaifukuki_reha.html">こちら</a>をクリック

【注意】

本ブログの掲載記事は,個人的な見解を含んでおり正確性を保証するものではなく,

当院および当科の総意でもありません.引用や臨床実践等は各自の判断と責任において

行うようお願いいたします。