HEMS(ヘムス)は最近聞きますね?

ただ聞くだけなんですけども・・・

とりあえず引用します。

HEMSとは?

HEMS(へムス)は、「Home Energy Management System」(ホーム エネルギー マネジメント システム)の略語で、直訳すれば「家庭電力管理システム」となる。

通信を用いて家電を制御することによる省エネや、太陽光発電を利用したエネルギー自給には、古くから関心が持たれてきた。HEMSの原点をたどると、1997年に発表されたスマートハウス実現のための通信プロトコル「ECHONET」(エコーネット)に行き当たる。本規格を策定したエコーネットコンソーシアムの発足からすでに20年が経過しているわけだが、ではなぜ最近、急速に「HEMS」が浮上してきたのか? それは、周辺環境が整い、機が熟したからである。

■HEMSが急浮上した5つのポイント

【1】インターネットおよび家庭内LANが普及。家庭内でWi-Fiやスマホの利用も当たり前の時代に。

【2】Wi-Fi対応機器の爆発的な普及により、通信モジュールが低コスト化した。

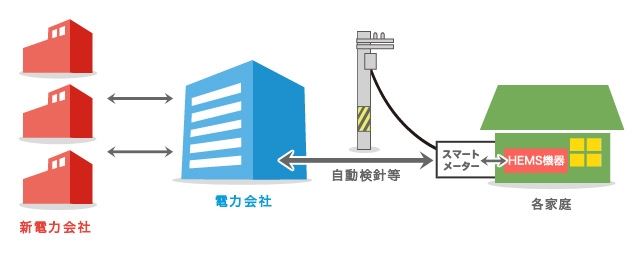

【3】スマートメーター/スマートグリッドの実用化で、HEMSの利用価値がアップした。

【4】ZEH(Zero Energy House)の推進。

※ZEHとは、エネルギーを自給自足可能な住宅のこと。

住宅全体の省エネ性能アップに加え、太陽光発電、蓄電(バッテリー/電気自動車)などを組み合わせ、

自宅で使用するエネルギーより生成するエネルギーが上回る仕組みを実現する。

参考までに、ビジネス用途のビルディングではHEMSの考えを先取りした取り組みが広く普及していて、

「BEMS」(Building Energy Management System)と呼ばれている。セットで覚えておくとよいだろう。

具体的に何が変わる?

HEMSがあると、私たちの生活はどう変わるのだろうか? 具体例をあげてみよう。

■電力の見える化で省エネ促進

HEMS対応家電の消費電力は、スマホ画面やテレビ画面などで「見える化」することが可能だ。

どの家電がどれくらい電力を消費しているかを数値で把握することにより、

使い方を見直す、省エネ性能の高い最新製品に買い替えを検討するなど、

何らかのアクションにつながることが期待されている。

■家電の自動制御で便利&省エネに

家電を自動制御することで、利便性が高まると同時に、省エネ化を推し進められるのもポイント。

たとえば冷蔵庫や照明は、意識することなく利用していることが多い。

室温や照度センサーと連携した自動運転によってこれらの稼動を最小限に抑えれば、

無駄な電力消費を低減することができる。

電力消費が大きいエアコン空調の場合は、夏場の朝晩など温度が低い時間帯には冷房を停止して外気を取り入れるといったように、連携制御を自動で行えば、大きな省エネ効果が期待できる。

一歩進んだ試みとしては、気象予測を基に、AIやIoT技術を取り入れて、より積極的に快適さを保ちつつ、エアコンを賢く省エネ運転するアイデアもある。

たとえば、2017年6月には、独立行政法人都市再生機構、株式会社環境エネルギー総合研究所、

一般財団法人日本気象協会、株式会社インターネットイニシアティブ、中部電力株式会社が、実際のUR賃貸住宅を使った実証実験を開始しており、実用化に向けて動き出している。(→日本気象協会 ニュースリリース(2017年6月7日)

■ピークシフト

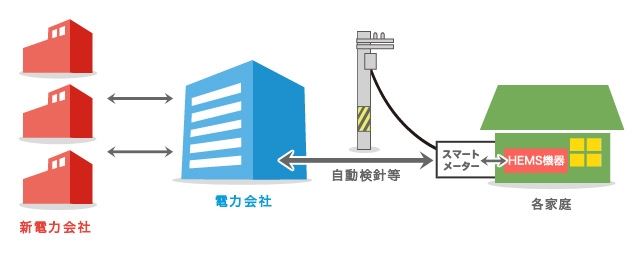

電力小売りの自由化とスマートメーター/スマートグリッドの登場で、電気料金のプランは細分化する方向にある。

たとえば、現在も電力需要の少ない深夜などの時間帯は、深夜電力料金のような割引プランがあるが、

スマートメーターの存在によって30分単位程度のきめ細やかな設定が可能だ。

夏場の昼間など、冷房でピークを迎える時間帯には、割増し単価を設定するといった運用もできる。

2016年から電力小売自由化がスタート。

HEMS対応住宅では、HEMS機器とつながるスマートメーターで使用電力量を管理し、

それがインターネット回線などを通じて自動的に電力会社側に通知される。

このデータを元に、契約した電力会社から利用者へ電気料金の請求が行われる仕組み

こうした電力の単価変動は、消費者が電力ピークを避ける動機にもなり、

結果的に電力需給が平均化されることで、発電設備の安定運用と低コスト化につながるというわけだ。

極端には、空調による電力消費は天候に大きく左右されるので、電力単価をリアルタイムで変動させるような構想もある。

HEMSを利用して家電の制御ができるようになると、こうした電力単価の変動にあわせ、ピークで単価の高い時間帯には自動で無駄な消費電力を抑える運転に切り替えることも可能になる。

もっと積極的には、夜間に安価な電気を蓄えておき、それを昼間のピーク時に消費したり、

さらに太陽光発電をピーク時間に売電して利益を得るようなことも考えられるだろう。

こうした複雑な管理を人間が行うのは困難かつ非合理的だが、HEMSなら自動で賢く運用してくれると期待できる。

HEMSを始めるには何が必要?

■ZEH対応の家に住む

HEMSをはじめるには、HEMSに対応した機器が必要だ。

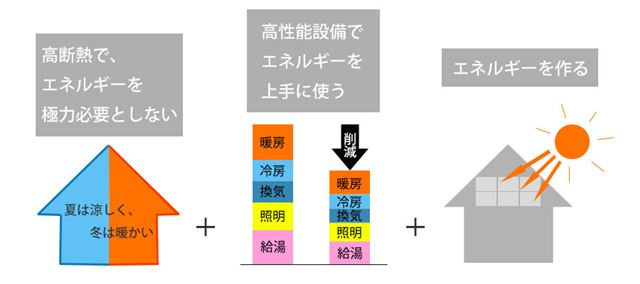

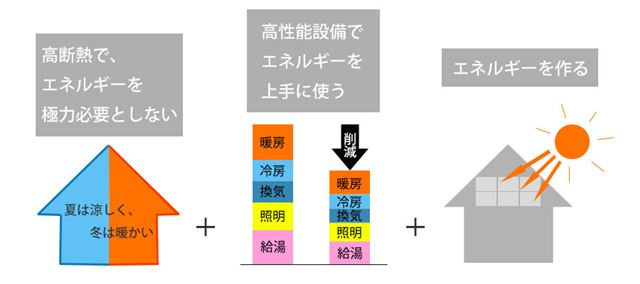

政府と住宅メーカーではすでに省エネ社会の実現に向け、

ZEH(ゼッチ/Zero Energy House/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及に取り組んでいる。

新築家屋では、高断熱で冷暖房効率の高い住宅をベースに、太陽光発電や蓄電池などを取り入れ、

自宅で消費エネルギーよりも生成エネルギーが上回る「ネット・ゼロ」(実質ゼロ)を目指している。

ZEHとは、「快適な室内環境」と、「年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下」を同時に実現する住宅(参考:経済産業省 資源エネルギー庁:http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/zeh/)

こうした住宅では、太陽光発電、蓄電池、エアコンなどの消費電力確認および制御が行えるシステムが標準的に装備されていて、引っ越せばすぐにHEMSを体感できる。省エネのほか、ネットワークを生かした機能としては、スマートフォンを使用したリモート操作があげられる。リビングにいても、または外出先からでも、自宅シャッターの開閉、玄関鍵の施錠が行えるなど、安心安全のための便利な機能を利用できるケースも多い。

▼ZEHの一貫としてHEMSに取り組む住宅メーカーの例:

・大和ハウス工業 D-HEMS 3 ・パナホーム スマートHEMSのあるくらし

■HEMS対応機器を揃える

ZEH対応住宅はHEMS対応が基本だが、既存の住宅をHEMS対応するにはどうしたらよいのだろうか?

以下に、必要な機器をあげていこう。

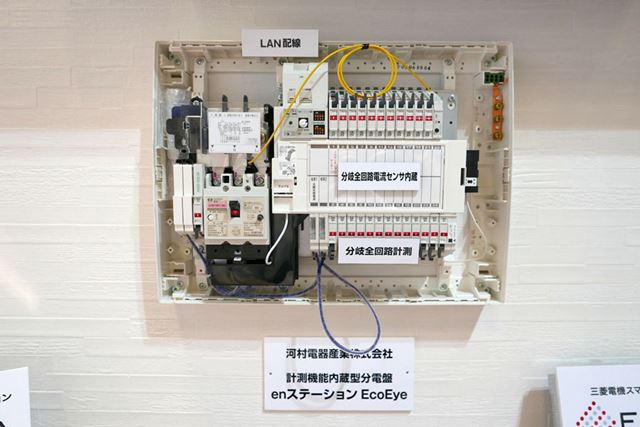

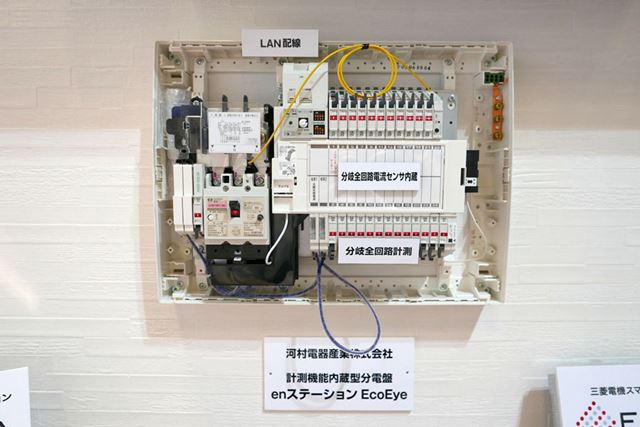

【1】HEMS対応住宅分電盤

電灯線から引き入れた電力を家庭内で分配する役割を果たすのが、「分電盤」。

旧来はスイッチおよび安全装置として利用されてきた「ブレーカー」だ。

HEMSでは、この分電盤に通信機能と回路ごとの消費電力測定機能が加わる。

たとえば消費電力の大きなエアコンは1回路で1台割り当てられるので、比較的簡単に分電盤で消費電力を測定可能。測定された値はLAN経由で発信される仕組みになっている。

太陽光パネルやエネファームで発電した電力を把握できるようになっている製品も多い。

HEMS対応分電盤の例。回路ごとの消費電力測定機能、通信機能を備える(三菱電機「2016暮らしと設備の総合展」にて撮影)

今後は、家電自体に「消費電力をWi-Fi発信する機能」が搭載されることも考えられるが、

小型機器や単価の低い機器に適用するのは難しい。

技術的には、それぞれの家電が消費する電力の波形から家電を特定し、

消費電力を推定することも可能で、この技術は「ディスアグリゲーション」(機器分離推定技術)と呼ばれ、

実用化も始まっている。

▼<技術例>インフォメティス

Metis Engine Metis Engineは、分電盤の主幹(根本)を1か所測定するだけで、

どの家電が、どの程度の電力を消費しているのか、波形から推定するアルゴリズム。

スマートメーターなどに採用され、応用が期待される(→詳細はこちら)。

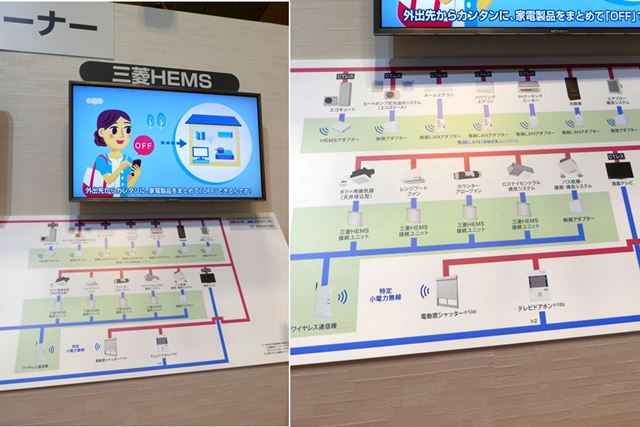

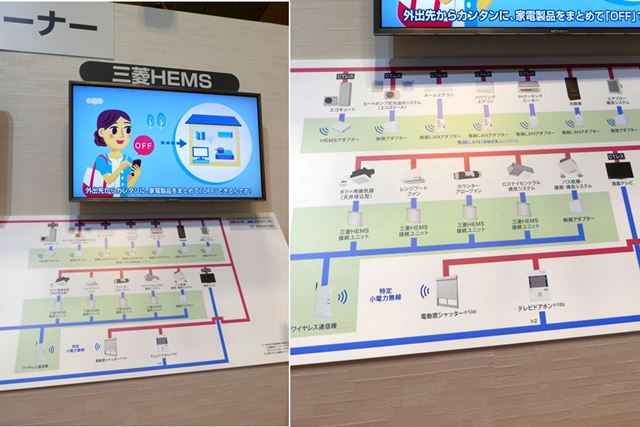

【2】HEMS対応家電

HEMS家電は、コントローラーからの制御に対応する必要がある。

近年では、HEMSの制御をサポートした家電や、

HEMSで利用されるECHONET Lite規格に対応した通信ボックスを追加できる製品が増えている。

▼<HEMS対応製品例>

三菱電機のケース: エアコン、換気扇、冷蔵庫、IHクッキングヒーター、テレビなどがHEMSに対応。

Wi-FiアダプターあるいはHEMS接続ユニットを追加すると、制御可能になる。

HEMS対応機器と接続イメージ(三菱電機「2017京都製作所内覧会」にて撮影)

引用元 https://kakakumag.com/money/?id=10703