以前にタブレットが半分だけ液晶の映りがおかしくなってしまい、

現在は大丈夫かと思いますっが!

念のためドコモショップさんへ行きます。

また、現在使ってるスマートホンも2年以上経過してますので

おそらく機種変更の案内があると思います。

午後からは自宅に引き篭もり!?

認定試験勉強しながら荷物の受け取りをしたいと思います。

1月13日成人の日にて岐阜県大垣市へ観光で行きました。

桑名駅から養老線で岐阜県大垣市へ約1時間少々かかりました。 切符です。

切符です。

今回乗車した車両は東急車輛でした。

養老鉄道大垣駅到着です。

※1今回の目的は三重県内の路線を制覇!?

駅から出て少し歩くと左手側に

金蝶製菓総本家さんがあります。

※2 おちゃぼさんで似た酒饅頭があるとのこと?

とりあえず大垣城方面へ向いました。

大垣城です。

大垣城です。

中には入らなかったんで外見でお腹いっぱいになりました。

大垣城見学して食事してから金蝶製菓総本家さんへGO!

饅頭を焦げ目が付く程度焼いていただきました。

美味でした。

とりあえず?帰路ですが!

JR線で関が原を越えて、滋賀県経由で亀山へ行きました。

気分的には養老公園を一回り?電車でした感じ?でした。

水の町大垣市にも行けましたので、

次回は予算と時間があれば、電車で行きたいですね。

いまいちスマートメーターの役割がわからん・・・

引用します

スマートメーター(英語: smart meter)は、電力をデジタルで計測して通信機能を併せ持つ電子式電力量計である。

従来のアナログ式誘導型電力量計は、内部に配置した電流コイルと電圧コイルがアラゴーの円板の原理より円盤を駆動して回転力を発生させてメーターを更新した。

電子式電力量計は、電子回路の電圧電流レベルに変換する入力変換部、乗算回路、電力に比例したパルスを発生する積分回路、分周回路、パルスをカウントして表示する表示部から構成される。電圧と電流の乗算に乗算器を用い、アナログ乗算方式(時分割乗算回路)とデジタル乗算方式(A/D変換乗算方式、ホール素子乗算)に区別される。電子式はネットワーク化してスマートメーターになった。

同様のインフラストラクチャーである都市ガス、プロパンガス、水道の計量メータも「ネットワーク化」が可能で実証実験が行われている。東京都水道局・東京電力ホールディングス・東京ガスは東京都中央区晴海5丁目地区をモデルケースとして、スマートメーター実用化に向けた実務協議会を2016年(平成28年)2月2日に設置した。水道メータはAMI (Advanced Metering Infrastructure) とも称され、AMR (Automatic meter reading) はスマートメータに区別される。

経済産業省はスマートメーターをスマートグリッドの要素としている。家庭で太陽光発電した余剰電力をスマートグリッドで活用する政策は、原子力発電の出力調整困難を補填するとされる。

機能例

自動検針従来は検針員が需要場所で電力量計の指示数を直接読み取り電気料金を確定していた。スマートメーターは電力使用量を通信回線を利用して電力会社に送信し、継時的に電力使用量を確認できる。

リモート接続・切断・アンペア設定従来は消費者と供給契約を締結したのち、直接作業員が現地へ赴いて配線を接続をした。スマートメーターは通信機能を活用して管理箇所からリモートで接続、切断、契約アンペア (A) 設定が可能である。

単相3線式120A メーターは手作業を要する。

家電との連携家庭内ネットワークを介して家電と通信し、供給状況の最適化が期待される。デマンドレスポンス(英語版)技術と連携し、需要家側が電力使用を抑制するためにスマートメーターを介する家電制御が研究されており、ピークカットによる負荷平準化でエネルギーの効率化が期待される。

電力消費量データを利用した各種サービス電力消費の詳細から推定した使用電気製品など、消費データの提供が期待される。

BEMSってなに???

引用します。

BEMS(ベムス)とは「Building Energy Management System」の略で、ビルエネルギー管理システムのことを指す。

概要

ビルの機器・設備等の運転管理によってエネルギー消費量の削減を図るためのシステムのことである。

類義語にBEEMS(Building Environment and Energy Management System)やHEMS(Home Energy Management system)がある。

BEMSを構成する古典的な技術としては、Modbus、Lonworks、BACnetなどがある。また、次世代型の(クラウド的な)BEMSを構成する標準技術としてIEEE1888がある。

建物の設計段階での環境配慮がCASBEEならば、BEMSは運用面での配慮を目指すものである。室内環境を人感センサーや自動調光などで自動管理する場合や、機器設備・配管等の温度・流量・圧力などのデータを収集して、運転管理者に対して評価を表示させるなど様々なシステムが存在する。

現状

系統別に多くの計測器を設置しなければならない、サーバにつなぐための工事も必要など、初期投資コストが高い。また、専門家による分析が必要な場合、ランニングコストもかかるが、各計測値を分析し、各設備を最適に制御することで、必要以上のエネルギーを省くことができた場合の維持費用削減のメリットは大きいものがある。

BEMSアグリゲータ

BEMSアグリゲータとは、経済産業省の補助事業「エネルギー管理システム導入促進事業」において、中小ビル等にBEMSを導入するとともに、クラウド等によって自ら集中管理システムを設置し、中小ビル等の省エネを管理・支援する事業者のことをいう。

2013年9月に、本補助事業の予算が東日本大震災の復興予算を流用したものであることが報道され、事業が打ち切られることとなった。詳しくは、記事「BEMSアグリゲータ」を参照のこと。

参考情報・資料

HEMSとは,BEMSとは,FEMSとは,CEMSとは(東京コスモス電機ワイヤレス事業部 - TOCOS-WIRELESS.COM)

関連[編集]

省エネルギー

見える化

BEMSアグリゲータ

HEMS(家庭内エネルギー管理システム)

引用元 https://ja.wikipedia.org/wiki/BEMS

おそらく1問目は「スマートハウスの概要や特徴について」出ると思われます。

そこで「VPP(バーチャルパワープラント)」と専門用語がでましたので?

個人的には判らないので引用させていただきます。

VPPとは、バーチャルパワープラント(Virtual Power Plant)の略で、日本語で「仮想発電所」とも言います。

仮想の発電所? いったいどういう発電所なのでしょうか。

電力自由化や電力システム改革が進むにつれ注目度も高まっている「VPP」についてご説明します。

VPP(バーチャルパワープラント)とは何か?

バーチャルパワープラント(以下VPP)は、点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システムをまとめて制御することです。

複数の小規模発電設備やシステム等を、あたかも1つの発電所のようにまとめて機能させることから「仮想発電所」と呼ばれます。

バーチャルパワープラントのイメージ 出展:「エネルギー革新戦略」の検討状況 | 資源エネルギー

再生可能エネルギー発電設備などの「創エネ」

蓄電池等の「蓄エネ」

デマンドレスポンス等需要家側の「省エネ」

の各取り組みを、情報・通信技術を駆使したエネルギーマネジメント技術により統合制御します。

1つ1つが小規模でも、束ねてマネジメントすることで大規模な発電設備に匹敵する電力となり、効率的に需給バランスを最適化させる技術として注目を集めています。

例えば以下のようなコントロールが可能です。

再エネ発電設備での発電が増大し、電気が余る時には、

各戸の蓄電池への充電を増やし、需要を増大させることができます。

現在は出力制御※1で供給が調整されていますが、再エネ発電の有効活用が広がることで、さらなる再エネ導入も期待できます。

電力需要がひっ迫する時には、

蓄電池から放電した電気を使ったり、電力消費を抑制させるデマンドレスポンス※2の実施で需要を縮小させることができます。

現在は火力発電などピーク電源の焚き増しが行われていますが、ピーク時しか稼働できない発電所を保有する必要もなくなります。

VPPには

再生可能エネルギーの導入拡大

更なる省エネルギー

負荷平準化

が進むというメリットがあるのです。

参考記事:

※1 「出力制御」については、今さら聞けない「出力制御」〜なぜ出力制御が必要なのか?〜 で詳しく解説しています。

※2 「デマンドレスポンス」については、デマンドレスポンスとは? で詳しく解説しています。

VPPをとりまく環境

太陽光発電や燃料電池、蓄電池などのエネルギー設備の普及が拡大してきたことに加え、エネルギーシステム改革が進んできたこと、IoTが進化してきていることで、VPPを実現できる環境が整いつつあります。

需要家側のリソースの普及拡大

従来の集中電源に依存したエネルギー需給システムが⾒直され、需要家(電気を使う人)側でも、創エネ(分散型電源)・蓄エネ(蓄電池)・省エネ(デマンドレスポンス)といった各種のエネルギーリソースの普及が拡⼤してきました。

エネルギーシステム改革

電力システム改革、ガスシステム改革が進んでいます。

これにより多様な事業者の参入が可能になり、新たな競争環境が整います。

IoTの進化

IoTとは、モノのインターネット(Internet of Things)のことで、様々な物がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組みです。

IoTが進化することで、HEMSやBEMSといったエネルギーマネジメントシステム(EMS)や、蓄電池の群制御、⾃動制御などが可能になり、地域でエネルギーを有効活用する次世代の社会システム「スマートコミュニティ」の実現につながります。

出展:経済産業省

VPP事業化に向けた政府の取り組み

「エネルギー革新戦略」が2016年4月18日に決定しました。

この戦略は、

(1)徹底した省エネ

(2)再エネの拡大

(3)新たなエネルギーシステムの構築

の3つのポイントで成り立っていますが、

この中の(3)新たなエネルギーシステムの構築に含まれる「再エネ・省エネ融合型エネルギーシステムの立ち上げ」として、VPPの技術などの実証を進め、事業化を支援することが書かれています。

これを受けて「平成28年度バーチャルパワープラント構築事業費補助金(バーチャルパワープラント構築実証事業)」が行われています。

これは2016年(平成28年)から2020年(平成32年)までの5年間の事業を通じて、50MW以上のバーチャルパワープラントの制御技術の確立等を目指し、更なる再生可能エネルギー導入拡大を推進するものです。

バーチャルパワープラント構築事業費補助金概要

バーチャルパワープラント構築事業

バーチャルパワープラント構築に向けた実証事業を国内において実施する者に対して、補助金を交付する事業です。

アグリゲーター事業、バーチャルパワープラント基盤整備事業が補助されます。

高度制御型ディマンドリスポンス実証事業

高度制御型ディマンドリスポンス実証事業を国内において実施する者に対して、補助金を交付する事業です。

一般送配電事業者が活用するネガワット取引の技術実証、ネガワット取引に係る共通基盤システムの開発・調査・研究・接続実証

上記の事業が補助されます。

まとめ

電気は需要と供給を常に一致させる「同時同量」が必要で、これまで大規模電源の供給量(発電量)を調整することで、需要と供給を一致させてきました。

東日本大震災での福島第一原子力発電所事故を契機に、電気料金の値上げ、ひっ迫した状況の下での需給調整など、従来の集中型電源を中心とした電力システムの様々な課題が顕在化しました。

それに加え「経済成長」と「CO2排出抑制」の両立も必要で、対応が難しくなっています。

VPPはそうした課題の解決手段の1つとして有効なのではないでしょうか。

ヨーロッパでは電力市場の自由化も進んでおり、VPPも成長しています。

電力システム改革が進んできた日本においても、今後実証が進み、新たなエネルギーシステムとして確立されることが望まれます。

参考:

エネルギー革新戦略 | 経済産業省

平成28年度バーチャルパワープラント構築事業費補助金(バーチャルパワープラント構築実証事業)の公募について | 一般財団法人エネルギー総合工学研究所

エネルギー革新戦略を決定しました | 経済産業省

引用元 https://blog.eco-megane.jp/vpp%EF%BC%88%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/

蓄電池システムとエコキュートなどエネルギーリソースをマルチベンダー環境で通信制御できるよう、

通信規格の検討は行われてます。

正月が明けてから規則正しいっと思われる生活はしていますが!

最近は食欲が旺盛です・・・

とりあえず!

おなか周りを計測・・・

102.5センチ・・・

99センチが懐かしく思えてくる日々です・・・

もう少し食事を控えるようにしたいと思います。

思うだけですので・・・

省エネ建材等級ラベルは?

なんだろう?

とりあえず抜粋しました。

窓ガラスの規格だ!?

数値で覚えると2.33kw以下で星マークが塗りつぶしてあるのが★★★★が4個で覚える事にします。

引用元 https://tostem.lixil.co.jp/iedukuri/dannetsu/

|

|

断熱商品の「省エネ建材等級ラベル」は、「窓ラベル」「サッシラベル」「ガラスラベル」を一本化。 ラベル表示は「窓ラベル」に変わります。

「省エネ建材等級ラベル」の設定基準は、経済産業省のガイドラインに準拠します。

| 窓 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 表示区分 | 熱貫流率が 2.33以下のもの | 熱貫流率が 2.33を超え3.49以下のもの | 熱貫流率が 3.49を超え4.65以下のもの | 熱貫流率が 4.65を超えるもの |

| 等級記号 | ||||

| ラベル表示 |  |

|

|

|

![]()

※等級記号の★1つのラベル貼付については、協会加盟各社の自主判断で貼付されない場合があります。 ※玄関ドア、玄関引戸、勝手口ドア、勝手口引戸についてはラベル貼付いたしません。 ※同じ仕様のガラスを使用していても窓のサイズ(面積)により断熱性能は異なる場合があります。 そのため同じ窓でもサイズにより、等級記号が異なる場合があります。 ※サッシ開口面積で0.2m2未満には、「省エネ建材等級ラベル」を貼付いたしません。

|

|

|

|

||

| 省エネ建材等級ラベルの貼付位置は(社)日本サッシ協会自主基準で室内側から見て右下隅の貼付を原則とします。 | 窓の断熱性に係る品質を保証する製造事業者等の氏名若しくは、名称または商標その他の当該製造事業者等を特定するに足りる事項を表示します。 | ||

|

|

| 経済産業省発表の「窓の断熱性能表示制度」の概要はこちら | |

| (社)日本サッシ協会(窓の断熱性能表示制度の改正について)のホームページはこちら |

|

|

建物形状のデザインは、外皮平均熱貫流率(Ua値)に関係し、

省エネ住宅・省エネリフォームで大事な要素である。

Ua値は建物形状の表面積の大きさと関係し、延床面積が同じ場合

凸凹などがなく立方体に近いほど外皮の表面積が小さくなり、

熱損失が少なくなる結果,Ua値は小さくなる。

省エネ住宅で断熱材の種類の問題集で記載してましたので

引用したいと思います。

特にガラスウールです・・・

抜粋

ZEH・省エネ住宅に必須!高断熱のメリットや「断熱材」の種類

ロックウール (床・壁・天井など住宅のほとんどで使用可能)

650℃以上の熱にも耐え有毒ガスも発生しません。吸音性にも優れています。

グラスウール (床・壁・天井など住宅のほとんどで使用可能)

密度が高く繊維糸が細くなるほど優れた断熱性能を発揮。木材の乾燥や収縮に対応でき、柱と柱の間に隙間なく施工していく充填断熱工法に適しています。無機質なので燃えず、有毒ガスも発生しません。

セルロースファイバー (筋かいなどを確実に断熱)

パルプ、新聞古紙などから作られる断熱材。機械を使って柱と柱の間などに使います。木質繊維のため素材、結露が起きにくいというメリットがある。

インシュレーションボード (主に天井材や壁材)

材木を繊維状にし、接着剤を混ぜた後、熱圧成型した木質ボード

ビーズ法ポリスチレンフォーム (ボード、筒などさまざまな形に加工)

「発泡スチロール」と呼ばれ、金型によって自由な形に成形可能。水や湿気に強く、軽くて緩衝性の高い断熱材で、施工性にも優れています。「Expanded Poly-Styrene」の頭文字をとって「EPS」と呼ばれることもあります。

押出法ポリスチレンフォーム (外断熱や基礎断熱に使われ、耐圧性あり)

「スタイロフォーム」と呼ばれ、細かい気泡で構成されたボード状のもの。断熱性能が高く、堅くて耐圧力もある。外断熱に適した断熱材で、水に強い。基礎断熱でもよく使われる。

硬質ウレタンフォーム (着剤なしで接着)

外張り断熱で用いられる断熱材で、気泡には熱伝導率の極めて小さいガスが含まれ、薄くても断熱性は抜群。自己接着性なので、接着剤を使用しないで済むのも魅力。

高発泡ポリエチレンフォーム (屋根や配管カバーなど、)

他のボード状の断熱材に比べて柔軟性が高く、壁や柱の間にも充填しやすい。

フェノールフォーム (経年劣化しにくい)

断熱性が高く、経年劣化しにくい。130℃までの使用に耐える耐熱性を持ち、不燃・準不燃材料の認定を受けている。

https://ゼロエネルギー住宅.jp/2018/06/21/insulation/

試験勉強の合間に少しですが運動もしています。

気分転換とはいえ、少しでも身体を動かさないと

気分転換もしないとね。

また、お客さんとの話のネタで会話になればいいかな?

どちらにしても、今年が最後の試験と思いで勉強はしています。

2020年で50歳なんです。

ここ最近は忘れがちなんで、しっかりとしたいです・・・

連休最終にはお出かけしたいと思います。

内容の濃い休日でしたが!(試験勉強やウォーキングにサイクリングなど自分試し!?)

試験会場へ行こうか?

それとも別の場所へ行こうか?

悩んでます。

それと「おなか周り」も気にしてます。

久しぶりに「冷却ダイエットマシン」も使用しました。

正月太りもあるので・・・

とりあえず測定しました。

102.5センチ・・・

たるんでます・・・

確かにここ3日間は朝餅を6個食ってました!!!

その分カロリーは・・・

気をつけたいですね・・・

食事には・・・

1月5日、約20年前に購入したマウンテンバイクを倉庫から出しました。

タイヤもパンクも無く、程度はいい感じでした。

※1後日画像アップします。

少しチェーンも硬化してたんでCRCでなんとか改善しました。

テスト走行しましたが!1月3日に伊雑の浦をウォーキングで足や太ももの付け根に

ダメージがあり、途中で挫折しました。

※2まだ筋肉痛で・・・

飯浜方面走行してたんで友人宅前にも通り過ぎ・・・

とりあえず!試験勉強ばかりではダメなんで?

ウォーキングとサイクリングをおりまぜてきます。

ただ!さすがに国道や県道を走行しますのでヘルメットはネットで購入したいと思います。

それと!!お股が痛い!!!

お股にクッションが必要と思います・・・

HEMS(ヘムス)は最近聞きますね?

ただ聞くだけなんですけども・・・

とりあえず引用します。

HEMSとは?

HEMS(へムス)は、「Home Energy Management System」(ホーム エネルギー マネジメント システム)の略語で、直訳すれば「家庭電力管理システム」となる。

通信を用いて家電を制御することによる省エネや、太陽光発電を利用したエネルギー自給には、古くから関心が持たれてきた。HEMSの原点をたどると、1997年に発表されたスマートハウス実現のための通信プロトコル「ECHONET」(エコーネット)に行き当たる。本規格を策定したエコーネットコンソーシアムの発足からすでに20年が経過しているわけだが、ではなぜ最近、急速に「HEMS」が浮上してきたのか? それは、周辺環境が整い、機が熟したからである。

■HEMSが急浮上した5つのポイント

【1】インターネットおよび家庭内LANが普及。家庭内でWi-Fiやスマホの利用も当たり前の時代に。

【2】Wi-Fi対応機器の爆発的な普及により、通信モジュールが低コスト化した。

【3】スマートメーター/スマートグリッドの実用化で、HEMSの利用価値がアップした。

【4】ZEH(Zero Energy House)の推進。

※ZEHとは、エネルギーを自給自足可能な住宅のこと。

住宅全体の省エネ性能アップに加え、太陽光発電、蓄電(バッテリー/電気自動車)などを組み合わせ、

自宅で使用するエネルギーより生成するエネルギーが上回る仕組みを実現する。

参考までに、ビジネス用途のビルディングではHEMSの考えを先取りした取り組みが広く普及していて、

「BEMS」(Building Energy Management System)と呼ばれている。セットで覚えておくとよいだろう。

具体的に何が変わる?

HEMSがあると、私たちの生活はどう変わるのだろうか? 具体例をあげてみよう。

■電力の見える化で省エネ促進

HEMS対応家電の消費電力は、スマホ画面やテレビ画面などで「見える化」することが可能だ。

どの家電がどれくらい電力を消費しているかを数値で把握することにより、

使い方を見直す、省エネ性能の高い最新製品に買い替えを検討するなど、

何らかのアクションにつながることが期待されている。

■家電の自動制御で便利&省エネに

家電を自動制御することで、利便性が高まると同時に、省エネ化を推し進められるのもポイント。

たとえば冷蔵庫や照明は、意識することなく利用していることが多い。

室温や照度センサーと連携した自動運転によってこれらの稼動を最小限に抑えれば、

無駄な電力消費を低減することができる。

電力消費が大きいエアコン空調の場合は、夏場の朝晩など温度が低い時間帯には冷房を停止して外気を取り入れるといったように、連携制御を自動で行えば、大きな省エネ効果が期待できる。

一歩進んだ試みとしては、気象予測を基に、AIやIoT技術を取り入れて、より積極的に快適さを保ちつつ、エアコンを賢く省エネ運転するアイデアもある。

たとえば、2017年6月には、独立行政法人都市再生機構、株式会社環境エネルギー総合研究所、

一般財団法人日本気象協会、株式会社インターネットイニシアティブ、中部電力株式会社が、実際のUR賃貸住宅を使った実証実験を開始しており、実用化に向けて動き出している。(→日本気象協会 ニュースリリース(2017年6月7日)

■ピークシフト

電力小売りの自由化とスマートメーター/スマートグリッドの登場で、電気料金のプランは細分化する方向にある。

たとえば、現在も電力需要の少ない深夜などの時間帯は、深夜電力料金のような割引プランがあるが、

スマートメーターの存在によって30分単位程度のきめ細やかな設定が可能だ。

夏場の昼間など、冷房でピークを迎える時間帯には、割増し単価を設定するといった運用もできる。

2016年から電力小売自由化がスタート。

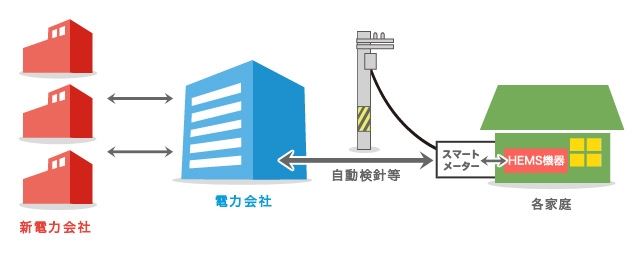

HEMS対応住宅では、HEMS機器とつながるスマートメーターで使用電力量を管理し、

それがインターネット回線などを通じて自動的に電力会社側に通知される。

このデータを元に、契約した電力会社から利用者へ電気料金の請求が行われる仕組み

こうした電力の単価変動は、消費者が電力ピークを避ける動機にもなり、

結果的に電力需給が平均化されることで、発電設備の安定運用と低コスト化につながるというわけだ。

極端には、空調による電力消費は天候に大きく左右されるので、電力単価をリアルタイムで変動させるような構想もある。

HEMSを利用して家電の制御ができるようになると、こうした電力単価の変動にあわせ、ピークで単価の高い時間帯には自動で無駄な消費電力を抑える運転に切り替えることも可能になる。

もっと積極的には、夜間に安価な電気を蓄えておき、それを昼間のピーク時に消費したり、

さらに太陽光発電をピーク時間に売電して利益を得るようなことも考えられるだろう。

こうした複雑な管理を人間が行うのは困難かつ非合理的だが、HEMSなら自動で賢く運用してくれると期待できる。

HEMSを始めるには何が必要?

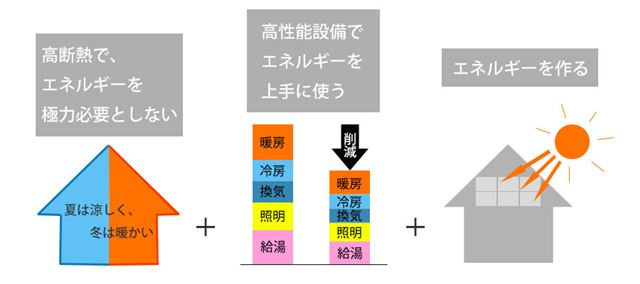

■ZEH対応の家に住む

HEMSをはじめるには、HEMSに対応した機器が必要だ。

政府と住宅メーカーではすでに省エネ社会の実現に向け、

ZEH(ゼッチ/Zero Energy House/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及に取り組んでいる。

新築家屋では、高断熱で冷暖房効率の高い住宅をベースに、太陽光発電や蓄電池などを取り入れ、

自宅で消費エネルギーよりも生成エネルギーが上回る「ネット・ゼロ」(実質ゼロ)を目指している。

ZEHとは、「快適な室内環境」と、「年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下」を同時に実現する住宅(参考:経済産業省 資源エネルギー庁:http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/zeh/)

こうした住宅では、太陽光発電、蓄電池、エアコンなどの消費電力確認および制御が行えるシステムが標準的に装備されていて、引っ越せばすぐにHEMSを体感できる。省エネのほか、ネットワークを生かした機能としては、スマートフォンを使用したリモート操作があげられる。リビングにいても、または外出先からでも、自宅シャッターの開閉、玄関鍵の施錠が行えるなど、安心安全のための便利な機能を利用できるケースも多い。

▼ZEHの一貫としてHEMSに取り組む住宅メーカーの例:

・大和ハウス工業 D-HEMS 3 ・パナホーム スマートHEMSのあるくらし

■HEMS対応機器を揃える

ZEH対応住宅はHEMS対応が基本だが、既存の住宅をHEMS対応するにはどうしたらよいのだろうか?

以下に、必要な機器をあげていこう。

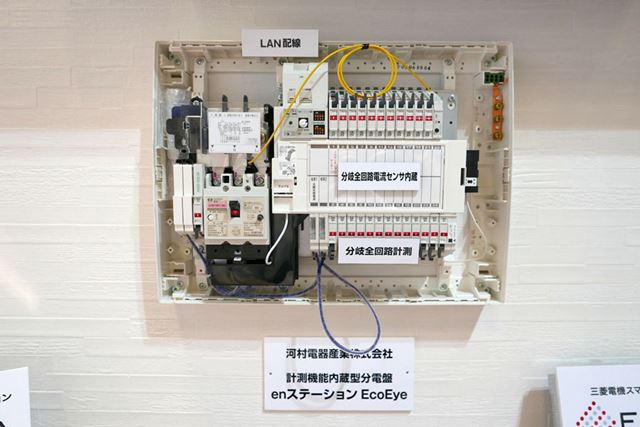

【1】HEMS対応住宅分電盤

電灯線から引き入れた電力を家庭内で分配する役割を果たすのが、「分電盤」。

旧来はスイッチおよび安全装置として利用されてきた「ブレーカー」だ。

HEMSでは、この分電盤に通信機能と回路ごとの消費電力測定機能が加わる。

たとえば消費電力の大きなエアコンは1回路で1台割り当てられるので、比較的簡単に分電盤で消費電力を測定可能。測定された値はLAN経由で発信される仕組みになっている。

太陽光パネルやエネファームで発電した電力を把握できるようになっている製品も多い。

HEMS対応分電盤の例。回路ごとの消費電力測定機能、通信機能を備える(三菱電機「2016暮らしと設備の総合展」にて撮影)

今後は、家電自体に「消費電力をWi-Fi発信する機能」が搭載されることも考えられるが、

小型機器や単価の低い機器に適用するのは難しい。

技術的には、それぞれの家電が消費する電力の波形から家電を特定し、

消費電力を推定することも可能で、この技術は「ディスアグリゲーション」(機器分離推定技術)と呼ばれ、

実用化も始まっている。

▼<技術例>インフォメティス

Metis Engine Metis Engineは、分電盤の主幹(根本)を1か所測定するだけで、

どの家電が、どの程度の電力を消費しているのか、波形から推定するアルゴリズム。

スマートメーターなどに採用され、応用が期待される(→詳細はこちら)。

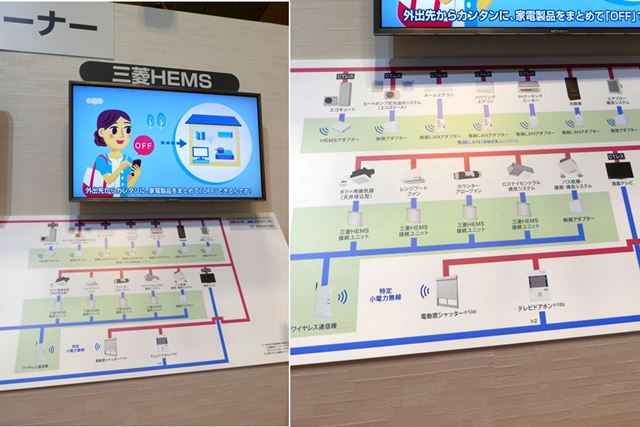

【2】HEMS対応家電

HEMS家電は、コントローラーからの制御に対応する必要がある。

近年では、HEMSの制御をサポートした家電や、

HEMSで利用されるECHONET Lite規格に対応した通信ボックスを追加できる製品が増えている。

▼<HEMS対応製品例>

三菱電機のケース: エアコン、換気扇、冷蔵庫、IHクッキングヒーター、テレビなどがHEMSに対応。

Wi-FiアダプターあるいはHEMS接続ユニットを追加すると、制御可能になる。

HEMS対応機器と接続イメージ(三菱電機「2017京都製作所内覧会」にて撮影)

略文字が多すぎです・・・

HEMSにMEMS???

とりあえず引用しました。

※1 MEMSマンションで検索しないとダメなんです・・・

※2 MEMSで検索すると「機械要素部品、センサ、 アクチュエータ、電子回路を一つのシリコン基板、ガラス基板、有機材料などの上に微細加工技術によって集積化したデバイスを指す。」

MEMS(メムス)とは、

「Mansion Energy Management System(マンション エネルギー マネジメント システム)」の略語。

マンションの建物内で使用する電力消費量などを計測蓄積し、導入拠点や遠隔地で「見える化」を図ります。

空調・照明設備といった接続機器の制御やデマンドピークを抑制・制御する機能などを

有したエネルギー管理システムのことです。

通常のマンションでは、各家庭が電力会社と個別に契約していますが、

MEMSを導入するスマートマンションでは、全入居者が電力会社と一括で契約する形をとります。

HEMS(ヘムス)と併用して導入することで、電気料金の節約はさらに強化されます。

HEMSと抱き合わせはオッケーですので、ここでも問題集では出題されてました。

Aルート?Bルート??Cルート???

全然判りませんは・・・

とりあえず引用

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/hems/data/hems_010.pdf#search=%27%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC+%EF%BC%A2%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%27

「Aルート、Bルート、Cルート」 Aルート、Bルート、Cルートとは、

スマートメーターが計量したデーターを送る3つルートのことです。

Aルートでは電力会社(送配電事業者)へ、

Bルートでは家庭(HEMS)へ、

Cルートでは電力会社(送配電事業者)経 由で小売事業者や民間事業者(第三者)へ計量したデーターが

それぞれ送られます。

スマートメータに対応したHEMSはBルート経由でリアルタイムに計量したデーターを取得できます

(なお、Bルート・ Cルートを利用するには電力会社へ利用の申し込みが必要です)。

通信方式は、Aルートには無線マルチホップ方式、1:N無線方式、PLC方式の3方式が、Bルートには主方式として 920MHz帯無線(Wi-SUN方式)、従方式としてG3-PLCの2方式が用いられています。

出典:第13回スマートメーター制度検討会資料(経済産業省) をもとに作成

Aルートではスマートメーターで検針地時間が30分です。

Bルートではスマートメーターで電力計測時間が30分です。

Cルートは電力会社などなどっと

問題集では計測時間とかネットワークなどの問題がでるかと思われます。