民主主義における熟議の原点はどこか

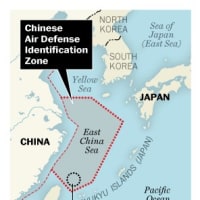

覇権主義的国家観が忘れがちなものに、自己に都合のよい歴史観・価値観を押し付けると言う問題があります。とくに過去チベット仏教を弾圧し、現在も言論弾圧を公然と行う中国共産党政府の最高執行部には以下の内容を読んでいただきたいですね。

ノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・セン氏の近著『正義のアイデア』明石書店刊に、とても興味深い一節を発見したので抜粋してみたいと思います。

************************

<同書 第Ⅳ部 公共的推論と民主主義 第15章公共的理性としての民主主義 民主主義のグローバルな起源 468ページ~469ページ>

実は、選挙も非西洋社会でかなり歴史を持っている。それは公共的推論に基づく民主主義の広い捉え方であり、このことは、民主主義を純粋に地域的な現象と見なす文化的評論が全く間違っていることをはっきりと示している。確かにアテネは公共的討議に関して素晴らしい記録を残しているが、その他のいくつかの古代文明においてもオープンな熟議は花開いており、目を見張るほどであった。

例えば、もっとも初期のオープンな一般の集会としては、社会的宗教的問題に関する意見の対立を解決するためにインドで行われた、いわゆる仏教の結集(けつじゅう)がある。異なる意見を持つ人たちが集まり、その違いについて論じ合うことが始まったのは紀元前6世紀の事である。最初の結集は、ゴータマ・ブッダの死後まもなく、ラージャグリハ(王舎城、現在のラージギール)で行われ、第2回の結集はその100年後にヴァイシャリーで行われた。最後の結集は、紀元後2世紀にカシミールで行われた。

アショカ王は、紀元前3世紀に第3回目にして最大の結集を、当時のインド帝国の首都であったパトナ(当時はパータプトラと呼ばれた)に召集した。

そして、公共的協議のための規則としては最も初期のもの(19世紀の「ロバート議事規則」の初期の版のようなもの)を成文化し、広めようとした。

もうひとつ、歴史から例を挙げると、7世紀初めの日本において、仏教徒であった聖徳太子は、叔母である推古天皇の摂政を務め、604年に『17条憲法』を制定した。この憲法は、その600年後の1215年に署名された『マグナカルタ』と同じ精神で次のように主張した。

「重要な問題に関する決定には、一人の人によって行われてはならない。多くの人と議論すべきである」。

学者の中には、仏教精神に触発されたこの17条の憲法を、日本の「民主主義に向けての斬新的発展の最初の一歩」とする者もいる。

『17条憲法』は次のように説明する。「他の者が我々と違うときに、怒ってはならない。すべての人は心を持っており、それぞれ心はそれ自体の好みを持っている。彼らにとって正しいことは我々にとって正しくなく、我々にとって正しいことはかれらには正しくない」。

確かに、公的討議の重要性は、非西洋世界の多くの歴史においても繰り返されるテーマである。

***************************

いかがでしょうか。

やはり「誰にでも好みがある以上、中国共産党の意向に沿わないものは弾圧しても良いのだ」という結論を導き出しますか?

多くを語る必要はありませんが、この書籍は中国語で自由に中国公民も読めるのでしょうか?

覇権主義的国家観が忘れがちなものに、自己に都合のよい歴史観・価値観を押し付けると言う問題があります。とくに過去チベット仏教を弾圧し、現在も言論弾圧を公然と行う中国共産党政府の最高執行部には以下の内容を読んでいただきたいですね。

ノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・セン氏の近著『正義のアイデア』明石書店刊に、とても興味深い一節を発見したので抜粋してみたいと思います。

************************

<同書 第Ⅳ部 公共的推論と民主主義 第15章公共的理性としての民主主義 民主主義のグローバルな起源 468ページ~469ページ>

実は、選挙も非西洋社会でかなり歴史を持っている。それは公共的推論に基づく民主主義の広い捉え方であり、このことは、民主主義を純粋に地域的な現象と見なす文化的評論が全く間違っていることをはっきりと示している。確かにアテネは公共的討議に関して素晴らしい記録を残しているが、その他のいくつかの古代文明においてもオープンな熟議は花開いており、目を見張るほどであった。

例えば、もっとも初期のオープンな一般の集会としては、社会的宗教的問題に関する意見の対立を解決するためにインドで行われた、いわゆる仏教の結集(けつじゅう)がある。異なる意見を持つ人たちが集まり、その違いについて論じ合うことが始まったのは紀元前6世紀の事である。最初の結集は、ゴータマ・ブッダの死後まもなく、ラージャグリハ(王舎城、現在のラージギール)で行われ、第2回の結集はその100年後にヴァイシャリーで行われた。最後の結集は、紀元後2世紀にカシミールで行われた。

アショカ王は、紀元前3世紀に第3回目にして最大の結集を、当時のインド帝国の首都であったパトナ(当時はパータプトラと呼ばれた)に召集した。

そして、公共的協議のための規則としては最も初期のもの(19世紀の「ロバート議事規則」の初期の版のようなもの)を成文化し、広めようとした。

もうひとつ、歴史から例を挙げると、7世紀初めの日本において、仏教徒であった聖徳太子は、叔母である推古天皇の摂政を務め、604年に『17条憲法』を制定した。この憲法は、その600年後の1215年に署名された『マグナカルタ』と同じ精神で次のように主張した。

「重要な問題に関する決定には、一人の人によって行われてはならない。多くの人と議論すべきである」。

学者の中には、仏教精神に触発されたこの17条の憲法を、日本の「民主主義に向けての斬新的発展の最初の一歩」とする者もいる。

『17条憲法』は次のように説明する。「他の者が我々と違うときに、怒ってはならない。すべての人は心を持っており、それぞれ心はそれ自体の好みを持っている。彼らにとって正しいことは我々にとって正しくなく、我々にとって正しいことはかれらには正しくない」。

確かに、公的討議の重要性は、非西洋世界の多くの歴史においても繰り返されるテーマである。

***************************

いかがでしょうか。

やはり「誰にでも好みがある以上、中国共産党の意向に沿わないものは弾圧しても良いのだ」という結論を導き出しますか?

多くを語る必要はありませんが、この書籍は中国語で自由に中国公民も読めるのでしょうか?